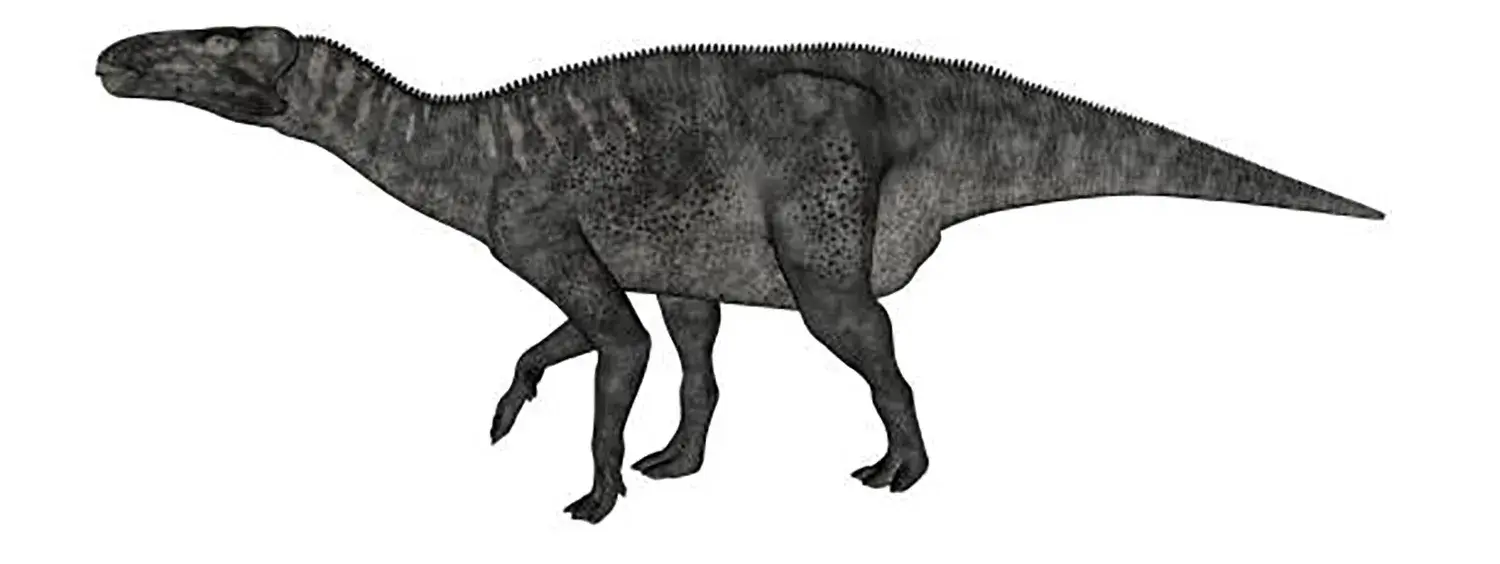

イグアノドン Iguanodon

名前の由来

イグアナの歯

科名

イグアノドン科

分類

双弓亜綱、鳥盤類、鳥脚類

生息地(発見地)

イギリス、ベルギー、フランス、スペイン、ドイツ、アメリカ、アフリカ、モンゴル、北極圏

時代

1億5000万~1億2600万年前(ジュラ紀後期~白亜紀前期)

全長

約7~9m

体重

約5トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

本作でついにシリーズ初登場を果たしました。

長年のファンにとっては待望の「まともな登場」となりましたが、その活躍シーンには少し特殊な事情が含まれています。

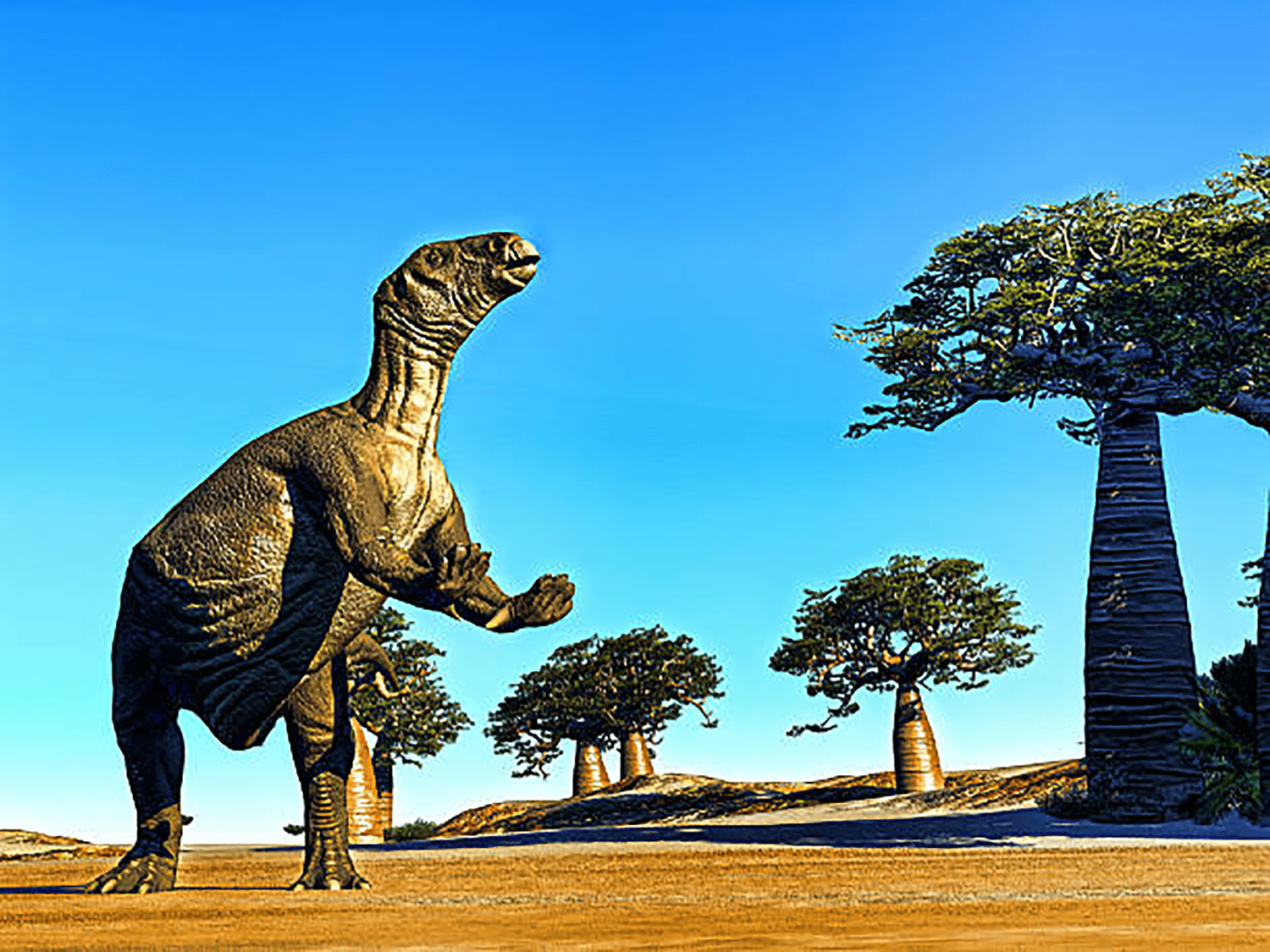

イグアノドンの最も目立つ活躍は、映画の冒頭にあたるプロローグ(先史時代の光景)にあります。

劇中では、起き上がったギガノトサウルスと、そこへやってきたティラノサウルスの争いに巻き込まれないよう、賢明に逃げ出す様子が描かれています。

しかし、このシーンは劇場公開版ではカットされており、「エクステンデッド版」(ブルーレイやDVDなどのソフト版)でしか拝むことのできない映像となっています。

そのため、残念ながらこの活躍が映画館の大スクリーンで上映されることはありませんでした。

現代パートにおいては、バイオシン社の保護区「バイオシン・サンクチュアリ」で飼育され、生息している設定となっています。

しかし、広大なサンクチュアリの中でその姿を見つけることは難しく、劇中では見つけにくい存在となっています。

解説

イグアノドンは、白亜紀前期に生息していた大型の草食恐竜です。

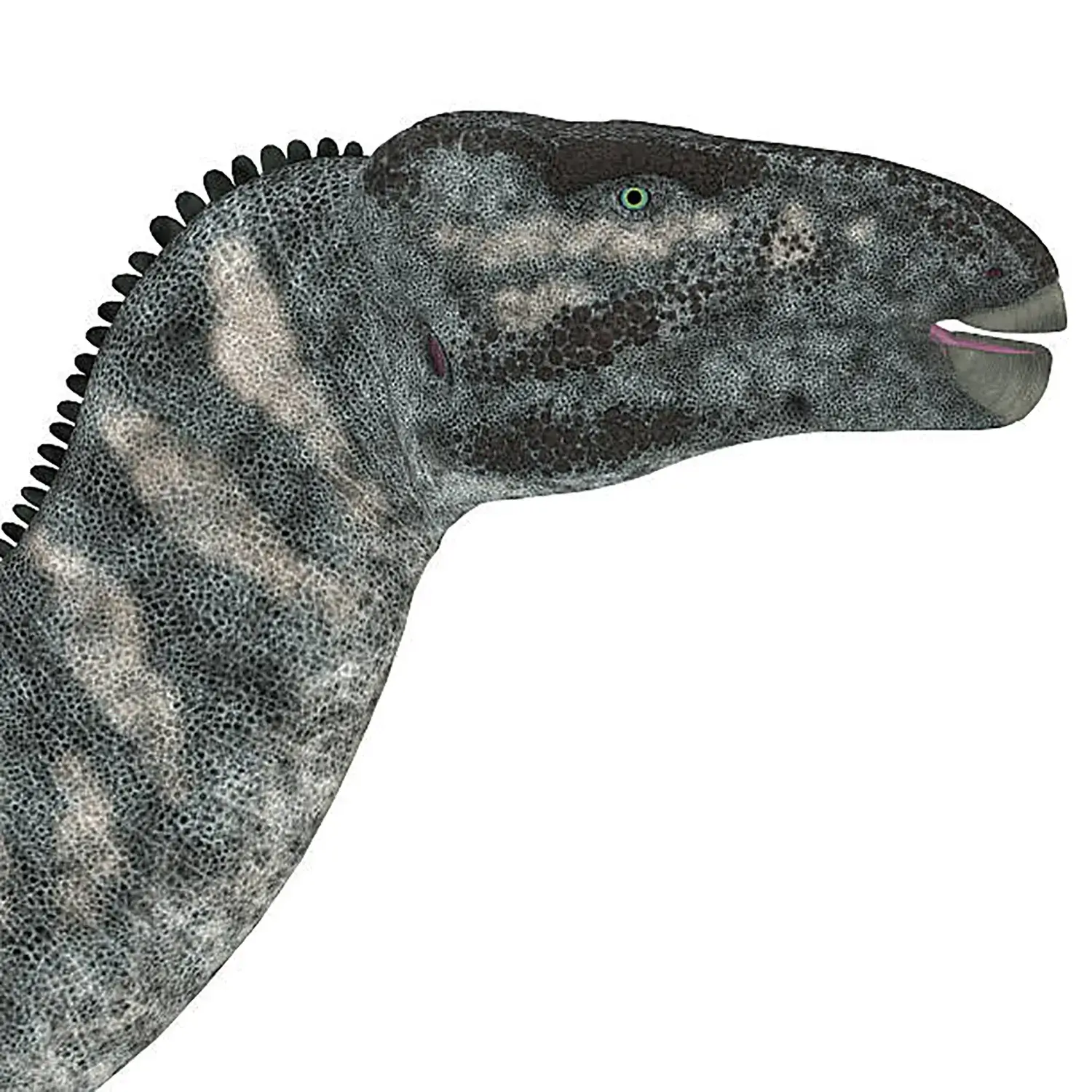

その名は「イグアナの歯」を意味し、現代のイグアナにそっくりだった歯に由来します。

この恐竜は、正式に学名がつけられた恐竜としては史上2番目に古く、「恐竜」という言葉が生まれる前から古生物研究の歴史を築いた、非常に重要な存在です。

数奇な発見の物語

イグアノドンを最初に発見したのは、イギリスの医師で古生物マニアのギデオン・マンテルでした。

1822年、彼の妻メアリー・アン・マンテルが岩場でイグアナに似た巨大な歯の化石を発見したことから、物語は始まります。

マンテルはこれが絶滅した爬虫類のものだと確信しましたが、多くの科学者はサイの歯だと主張しました。

しかし、彼は専門家の意見を仰ぎながら、これが巨大な爬虫類の化石であることを証明しました。

この発見は古生物学界に大きな影響を与え、イグアノドンは「古生物学の仲間入り」を果たすことになりました。

全身骨格が発見される以前は、巨大なイグアナとして復元されていた歴史もあります。

ユニークな身体的特徴と生態

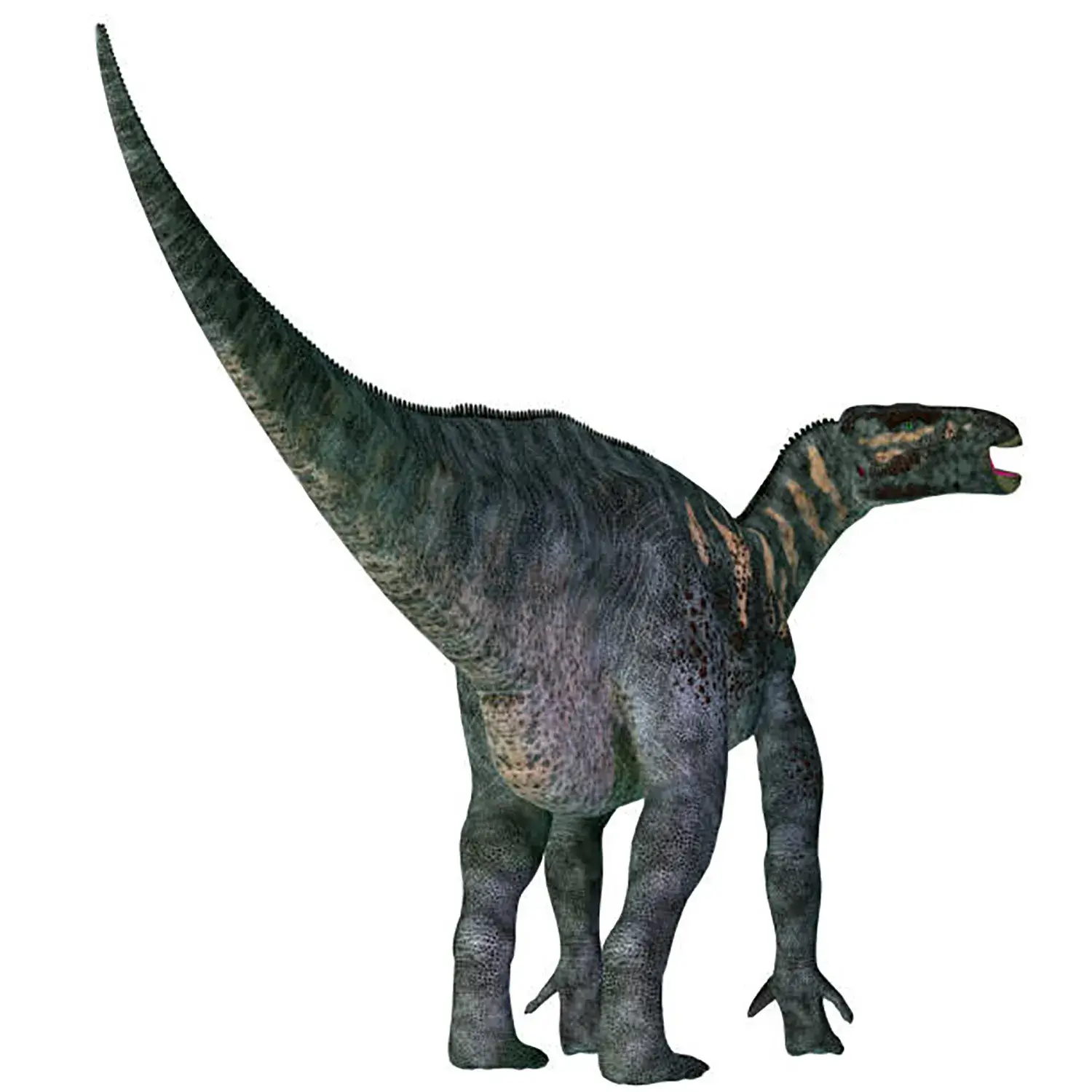

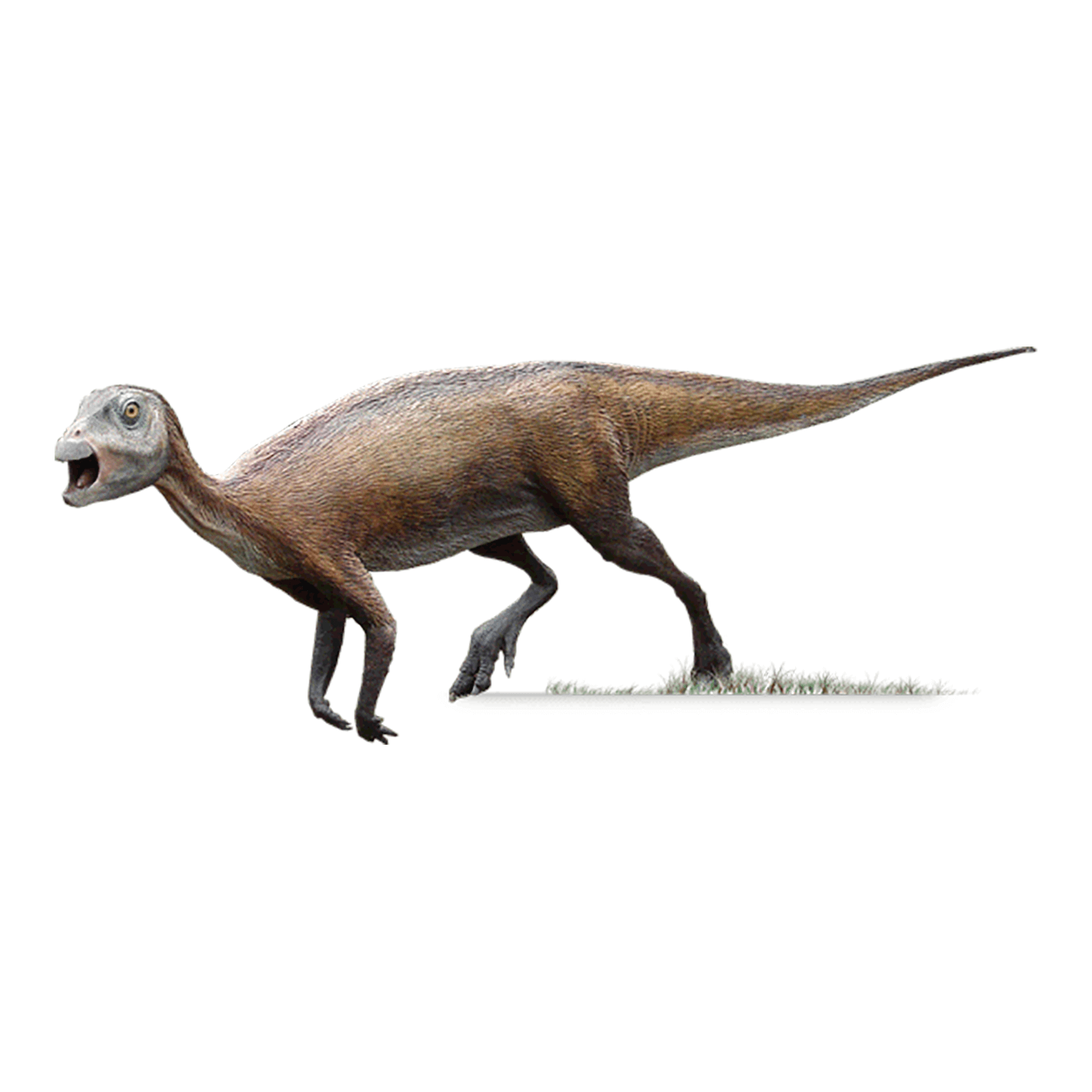

イグアノドンは、頭部が馬のように細長く、植物をむしり取るのに適した角質でできたクチバシを持っていました。

植物をむしり取るのに適したクチバシを持っていた

口の中には、噛み合わせの面がでこぼこした葉型の歯が列をなし、激しく噛んで葉を粉々にすり潰して食べていました。

歯は薄く、縁に鋭いギザギザがあり、植物を噛み切るのにも適していました。

その姿は典型的な鳥脚類で、19世紀後半から20世紀半ばまでは後肢だけで立ち上がって歩いたと考えられていました。

後肢だけで立ち上がって歩いたと考えられていた

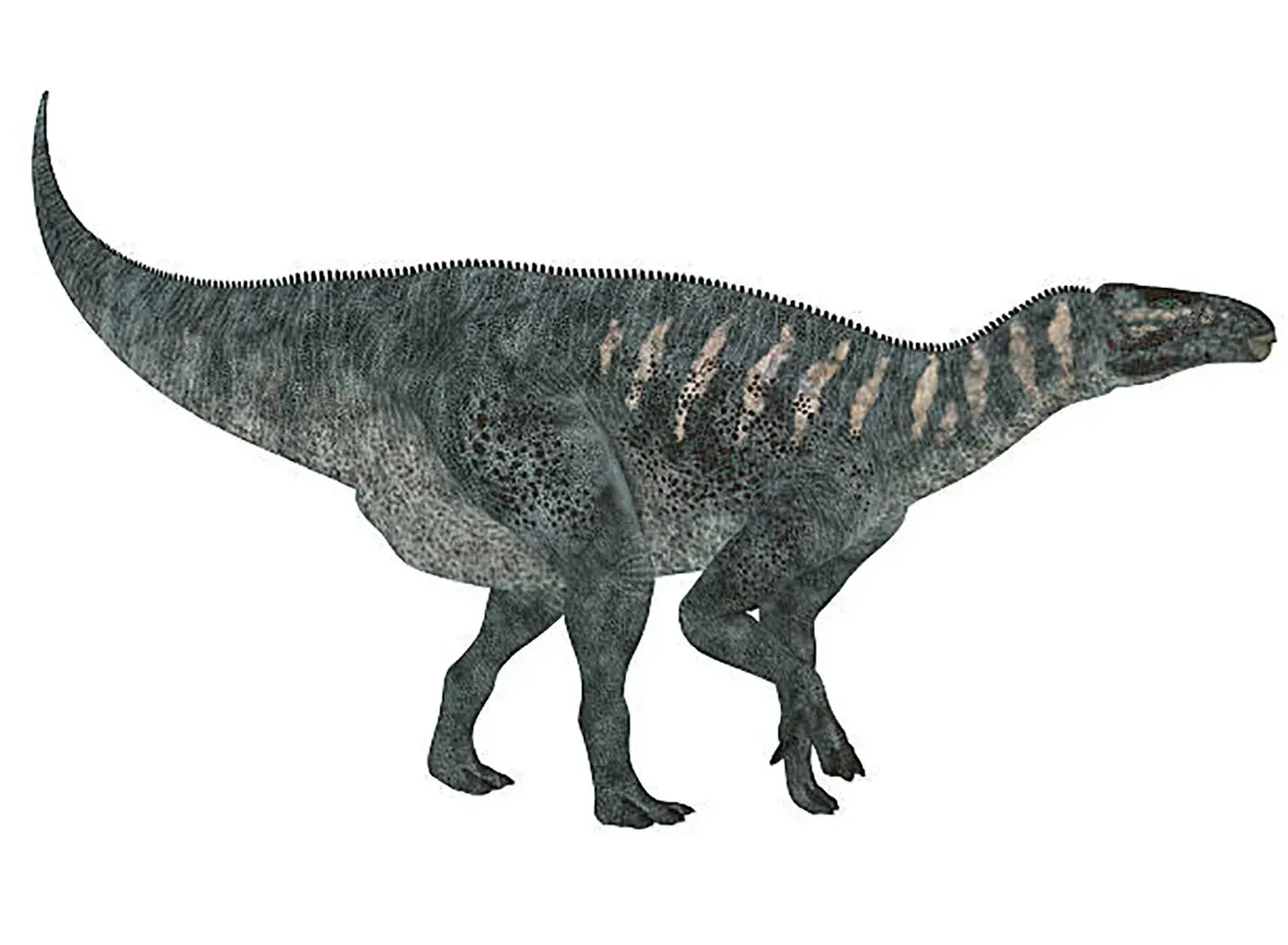

しかし、新しい知見では、普段は屈強な前肢と頑丈なひづめを用いて四足歩行で生活し、走るときには後肢で立ち上がったと考えられています。

イグアノドンを語る上で欠かせないのが、親指に備わった鋭いスパイクです。

これは、アイスピックと見紛うほど太く鋭い爪で、肉食恐竜に襲われた際の武器として、あるいは草木を掴むための補助として使われていたと考えられています。

太く鋭い爪をもっていた

人差し指から薬指までの3本の爪はひづめ状で、歩行の際に体重を支えました。

また、小指は器用に曲げることができたとされています。

鋭い感覚と広大な生息域

イグアノドンは、予脳(匂いや味の感覚をつかさどる部分)がよく発達しており、嗅覚や味覚が優れていたと考えられています。

おそらく、隠れている捕食者や、遠く離れた好みの植物を嗅ぎつけることができたのでしょう。

イグアノドンは、身を守るために群れをつくって暮らしていたと考えられています。

おそらく群れをつくって暮らしていた

このことは、足跡の化石や、1878年にベルギーのベルニサール炭鉱で発見された30体以上もの全身骨格を含む「ボーン・ベッド」からも明らかになっています。

この発見によって、科学者たちはイグアノドンの生態について、以前よりはるかに多くの情報を得ることができました。

イグアノドンは活動的で、非常に広範囲に生息した可能性があり、アフリカ、北アメリカ、ヨーロッパ、アジア、北極圏まで、化石が見つかっています。

この広い生息域も、彼らの適応力の高さを物語っています。