恐竜の繁栄と巨大化の謎:1億6千万年を支配した驚異の秘密

なぜ恐竜は繁栄したのか?地球環境の変化と「節水」能力

三畳紀後期に出現した恐竜は、当初は物陰に隠れる小型動物でした。

彼らが爆発的に種類を増やし、1億6千万年もの繁栄を築いた秘密は何でしょうか。

恐竜の出現当初、陸生大型動物の生態的位置(ニッチ)は、ワニや哺乳類の縁者らで埋め尽くされていました。

これらの動物は、循環器系の構造上、多量の飲み水を必要とする動物だったと考えられています。

三畳紀後期に地球の乾燥化が進んだ結果、彼らは陸地から退場を余儀なくされました。

三畳紀後期の地球

一方、現生の恐竜である「鳥」は大量の飲み水を必要とせず、白い固形の尿を排泄する「節水型」の動物です。

恐竜も同様に「おしっこの量が少ない」という、地味ながら極めて重要な特性を持っていたことが、乾燥した環境下での生存競争に打ち勝った最大の要因だと考えられています。

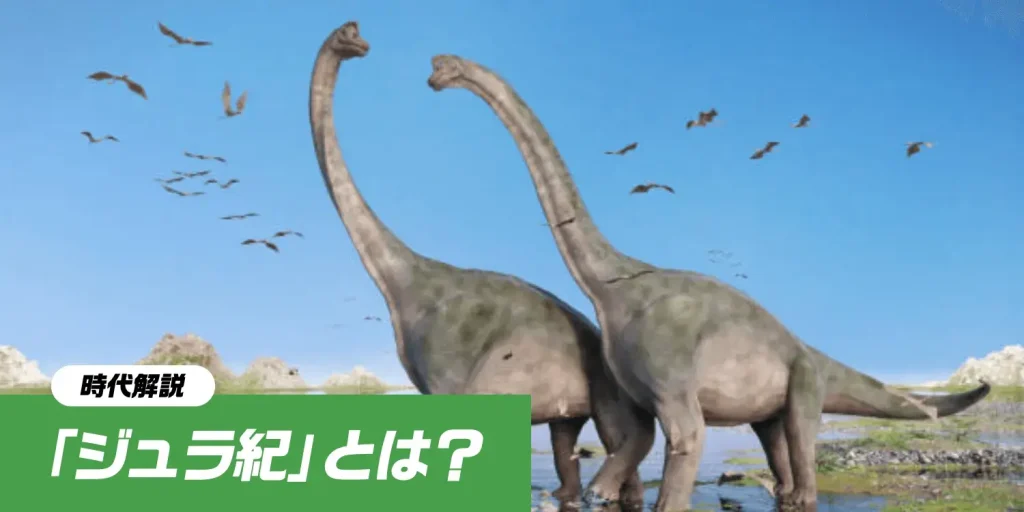

また、恐竜が最も繁栄したジュラ紀は、大気中の二酸化炭素濃度が現在の20倍に達し、地球の平均気温が10度以上も高い温暖な気候でした。

この温暖さが植物の成長を促したことで、豊富な食料が供給され、恐竜たちの繁栄につながったとも考えられています。

地球の平均気温は高かった

恐竜は、なぜ巨大化したのか?驚異の6つの理由

繁栄の過程で、恐竜が巨大な体を手に入れた理由には、複数の要因が複合的に絡み合っています。

1. 巨大化に適した骨格構造

恐竜は出現当初から、胴の直下に伸びた長く頑丈な後肢を持つ直立歩行の骨格を備えていました。

この構造は、ガニ股の爬虫類と異なり、重い体の負荷を効率よく支えるのに適していました。

最古の恐竜(エオラプトルなど)がすでに高速で走れたことは、「荷重に耐えられる」骨格の裏付けであり、のちの巨大な植物食動物への進化条件を最初から満たしていました。

巨大化に適した骨格構造

2. 超効率的な呼吸器系「気嚢」の発達

恐竜の体中には、肺を補助する器官である「気嚢(きのう)」が張り巡らされ、非常に効率的に酸素を取り入れることができました。

ワニやオオトカゲよりも群を抜いて発達した気嚢のおかげで、巨大な体への十分な酸素供給が実現しました。

気嚢は、体を軽量に保ち、骨の強度も高めるメリットがありました。

さらにスムーズなガス交換は、巨大化を支えただけでなく、後に鳥類への進化(空への進出)にも深く関与していたのです。

3. 生きている限り成長する特性

化石の分析から、恐竜は哺乳類とは異なり、近縁の爬虫類と同様に生きている限り成長し続ける特性を持っていました。

これも巨大化の一因です。

恐竜は生きている限り成長し続けていた

4. 豊富な食料環境

温暖な気候により植物が大量に存在し、多量の食事を取ることが可能でした。

ただし、植物の体積当たりの栄養価が極端に低かったため、植物食恐竜の多くは生存のために大量に食べる必要が生じ、結果として大型化を遂げたとも考えられています。

当時は食料が豊富だった

5. 捕食者からの防衛戦略

ある程度の大型化は、捕食者にとって仕留めにくくなるという防衛上の大きなメリットをもたらしました。

敵が少なくなるこの戦略が、さらなる大型化を極める動機となった可能性があります。

この結果、皮肉にも、それらを捕食する肉食恐竜の大型化も招くこととなりました。

捕食者から身を守るために大型化した

6. 小型化に失敗した進化の道

恐竜の多くは人間より小さいものでしたが、成体でもネズミほどに小型の種はほとんど知られていません。

哺乳類とその祖先が、先に小型で活発な動物としてのニッチ(生態的地位)を占めてしまったため、恐竜は「小型化に失敗した」ものと思われます。

行き場を塞がれた恐竜の中には、活路を巨大化に求めたものがいたと考えられるのです。