ケツァルコアトルス Quetzalcoatlus

名前の由来

アステカ神話の羽毛を持った蛇の神「ケツァルコアトル」にちなんで命名された

科名

アズダルコ科

分類

双弓亜綱、翼竜目

生息地(発見地)

アメリカ

時代

約6800万〜6600万年前(白亜紀後期)

全長

約10〜11m(翼幅)

体重

約200〜250kg

食性

肉食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

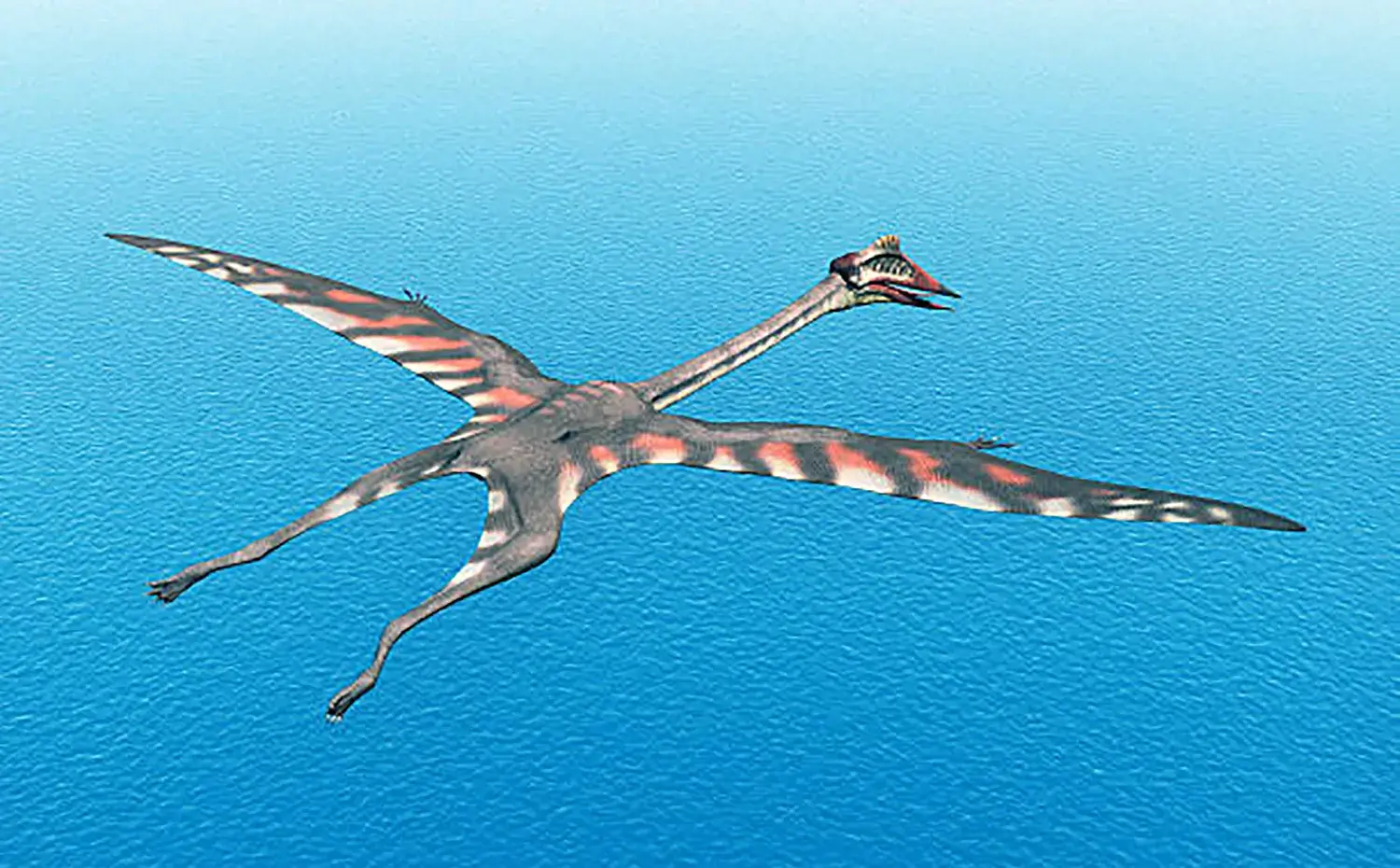

ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

本作にて待望のシリーズ初登場を果たしました。

映画の公開前から、公式トレーラー(予告編)においても「映画の目玉」として大々的に紹介され、その巨大な翼と圧倒的な存在感でファンの注目を集めました。

本作に登場するケツァルコアトルスには、いくつかのユニークな特徴があります。

体毛

全身が体毛で覆われており、爬虫類的な質感よりも生物的なリアリティが強調されています。

尻尾

実在したとされる化石の特徴とは異なり、尻尾がやや長めにデザインされています。

これらのデザインは、現代の研究と映画的なアレンジが融合した、本作ならではの姿と言えるでしょう。

映画の導入部であるプロローグ(先史時代の光景)においても、その威容を見せつけています。

水場にあった恐竜の死骸を狙ってか、何頭かが飛来して地上を闊歩。

翼竜でありながら地上でもその巨体で周囲を圧倒し、群れで水場を牛耳っている姿が描かれました。

現代パートにおいても、太古の姿そのままで登場し、空の支配者として人間社会に脅威をもたらしています。

大都市での営巣

ある1組のつがいが、大都市の高層ビルに営巣している様子が確認されており、人工物を岩場に見立てて適応していることが分かります。

バイオシン・サンクチュアリ

バイオシン社の保護区内でも飼育されています。

そして劇中で最も衝撃的な活躍を見せたのが、オーウェン達が乗る小型飛行機への襲撃シーンです。

巨大な翼とクチバシで襲いかかり、飛行機のエンジンを破壊して墜落させるという、航空機すらも撃ち落とすモンスターとしての破壊力を遺憾なく発揮しました。ジュラシック・ワールド/復活の大地 における活躍

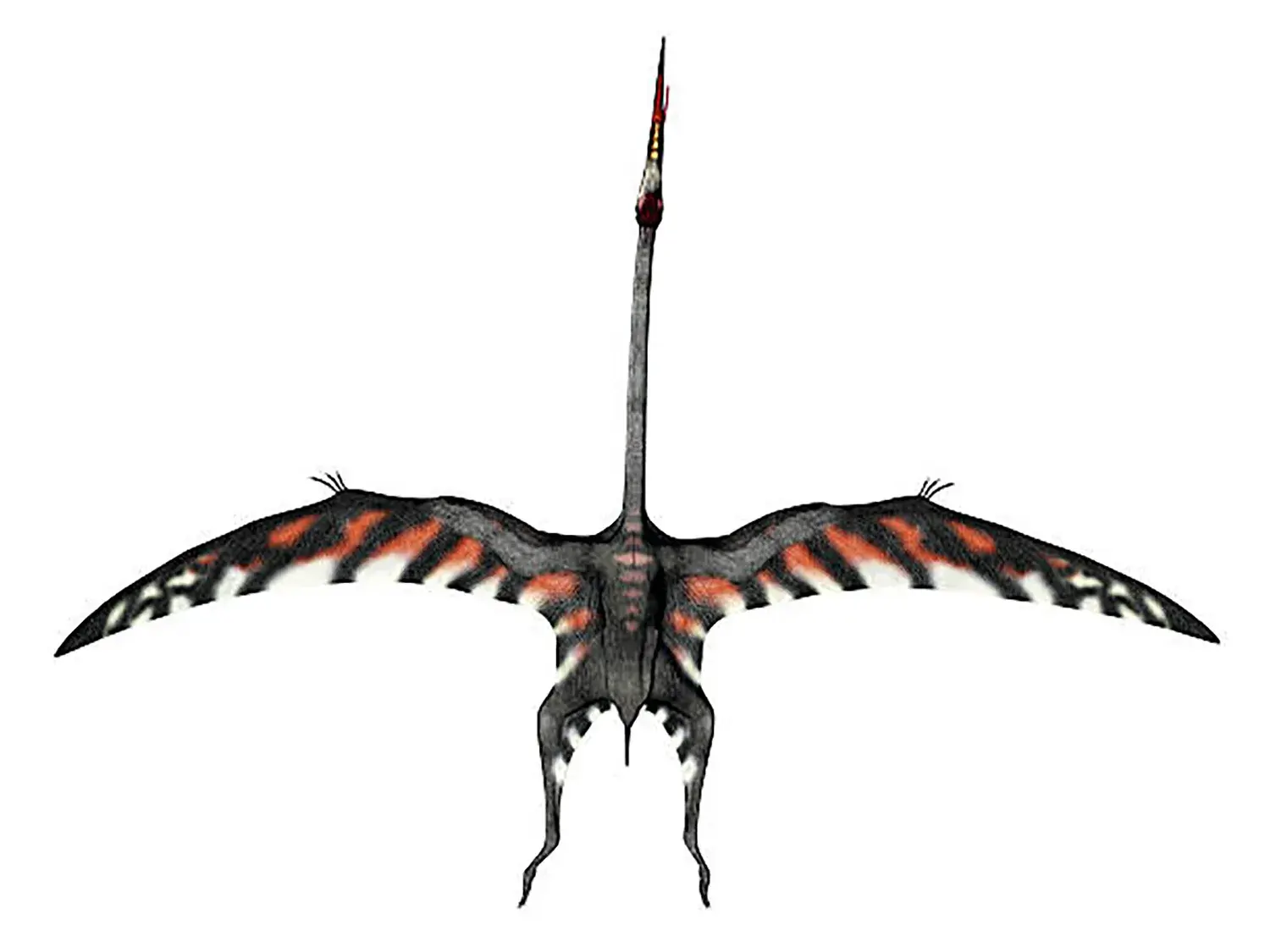

本作のケツァルコアトルスは、前作に登場したバイオシン社製の個体とはデザインや色が大きく異なります。

スペック

体高5m(16feet and 7inches)、翼開長9.1m(30feet)。

体色

黒い体色をベースに、翼膜の内側が赤、外側が青という鮮やかな配色。

頭部

1.8m以上もあるクチバシの先に、鋭利なトサカが存在します。

製作陣によると、このデザイン変更は「化石の発見が少なく謎が多いことを逆手にとり、真実味に加え凶暴さや恐ろしさを強調した」結果とのこと。

より攻撃的で禍々しいビジュアルとなっています。

劇中では、薬の鍵となる「空」の三大恐竜(厳密には翼竜)として重要な役割を担います。

彼らは島内の断崖絶壁にある古代神殿の遺跡内に営巣していました。

主人公たちは、ヘンリーの「成体から採取するよりは安全」という提案の元、巣にある卵からDNAの採取を試みます。

しかし、その目論見は崩れ、親である成体が襲来。

その結果、シリーズでもトップクラスに凄惨な形での犠牲者を出すこととなり、インジェン社製ケツァルコアトルスの恐ろしさを観客に植え付けました。

本作では、ケツァルコアトルスの「種」に関する興味深い示唆が含まれています。

前作プロローグ

先史時代の描写で、バイオシン社製とほぼ同じ姿の個体が登場。

本作

博物館に、インジェン社製(本作の個体)とほぼ同一の姿で発掘された骨格標本が展示されている。

また、冒頭のインジェン研究所のシーンでは、幼体らしき個体が解剖されている様子も描かれています。

実際のケツァルコアトルスに2種類の種が存在した可能性を考えると、第6作と本作では種が異なる可能性が示唆されており、設定の深みを感じさせるポイントとなっています。

解説

ケツァルコアトルスは、白亜紀末(約6,800万〜6,600万年前)に北アメリカ大陸に生息していた巨大な翼竜です。

その名は、アステカ神話の「羽毛を持った蛇の神」にちなみ、ティラノサウルスが生きていた時代の空の王者でした。

史上最大級の飛翔動物をめぐる論争

ケツァルコアトルスは、現在も「史上最大級の翼竜」とされていますが、その正確なサイズや飛行能力については常に議論が続いています。

翼開長の真実と変動

最初に発見された腕の骨から、翼開長は12mに及ぶと推定されました。

過去には最大18mを主張する説もありましたが、近年では近縁種の研究から、平均10〜11mとする説が有力となっています。

翼開長は平均10〜11mとする説が有力

体重の謎と飛行筋力

この巨大な翼竜は、骨の内部が空洞で徹底的に軽量化されていましたが、体重については論争があります。

一説には成体で70kg程度とされますが、巨大な翼を動かす筋力を考慮し、200〜250kg程度と推定する重量説も存在します。

「最大級」の理由

かつては単独で「史上最大」とされましたが、近年ではヨルダンのアランボウルギアニアなど、12m以上の翼開長を持つ可能性のある翼竜が報告されており、現在は「既知で史上最大級の翼竜」と形容されています。

飛行能力と驚異の離陸メカニズム

この巨大さゆえに、ケツァルコアトルスが現在の鳥のように羽ばたいて飛び立つことは困難だと考えられてきました。

従来の飛行説

腕に大きな筋肉を持っていましたが、大きすぎる体のため、山の上などの高さのある場所から飛び降りて気流に乗る、グライダー飛行をしていたと考えられていました。

グライダー飛行をしていたと考えられていた

最新の離陸メカニズム

しかし、最新の研究では、翼竜類特有の可動域の広い翼が「円弧翼」を形作っていたという説が提示されています。

この構造により、助走が約40km/hに達しない程度でも、比較的たやすく大きな揚力を得ることができ、上昇気流の助けを借りることなく自力のみで離陸できた可能性が高いと推測されています。

生態、食性、そして未解明の姿

わずかに発見された骨から、とんでもないデカブツだったことは事実ですが、その生態については様々な説が唱えられています。

食性の多様性

長く細いくちばしと歯がないことから、食性には複数の説があります。

水上を滑空し魚を捕る水上スキミング説や、アオサギのように湿地や平原で小動物をついばむ地上採食説、さらにはアフリカハゲコウに似た死肉漁り説も提唱されています。

生息環境に応じて多様な生態を持っていたと考えられています。

身体的特徴と歩行

ケツァルコアトルスは羽毛を持っていませんでしたが、他の翼竜と同じく柔毛(短く柔らかい毛)を持っていました。

また、足跡の化石から、地上ではおそらく4つ足で歩いていたと推測されています。

地上ではおそらく4つ足で歩いていた

化石の断片性

1971年に腕の骨の一部が発見されて以来、全身の骨格は未だ見つかっていません。

現在展示されている全身骨格標本は、すべて近縁種の骨を流用して作られているため、その本当の姿にはまだ謎が多いのです。

ケツァルコアトルスは、恐竜絶滅の直前まで生き延びた翼竜の最終進化形の一つであり、その巨大な謎は今もなお科学者たちの探求心を刺激し続けています。