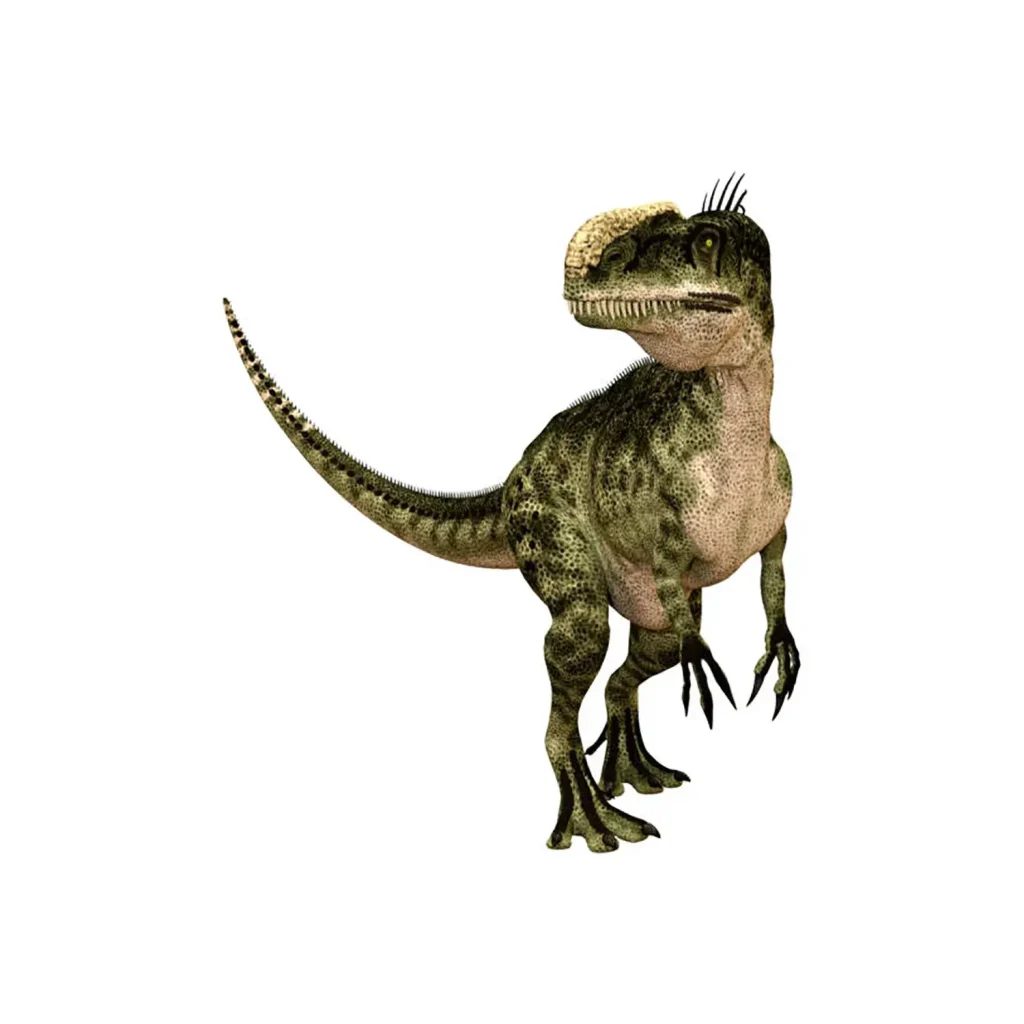

アロサウルス Allosaurus

名前の由来

異なるトカゲ

科名

アロサウルス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、獣脚類

生息地(発見地)

アメリカ、ポルトガル

時代

約1億5500万~1億4500万年前(ジュラ紀後期)

全長

約12m

体重

約2トン

食性

肉食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・パーク における活躍

本編に生きた個体が登場するシーンはありません。

しかし、パークのビジターセンター内にその姿を確認することができます。

セキュリティルームの柱のモニュメントとして、アロサウルスの化石(骨格)が彫り込まれており(あるいは埋め込まれており)、これが隠れた映像デビューとなりました。

なお、アロサウルスが生きた個体として本格的に姿を見せるのは、今作から25年後のこととなります。ジュラシック・ワールド における活躍

生きた個体が登場するシーンはありません。

しかし、その存在はパークのイノベーションセンター内で確認することができます。

劇中では、センター内に設置されたホロスコープ(ホログラム・ディスプレイ)に表示される恐竜の一種として、「アイコンの絵」という形で登場しています。ジュラシック・ワールド/炎の王国 における活躍

アメコミなどの関連作品には登場していましたが、実写映画シリーズに登場するのは本作が初となります。

シリーズ開始から長き時を経て、ファンも予想していなかった正真正銘の「ジュラシック」を代表する肉食恐竜が、ついに念願の映像作品デビューを果たしました。

劇中には成体2頭と亜成体1頭の計3頭が登場します。

しかし、その知名度や人気とは裏腹に、劇中での扱いは決して華々しいものではありませんでした。

1頭目の成体は、イスラ・ヌブラル島の火山噴火シーンで登場します。

ジャイロスフィアに乗って逃走するクレアたちの前に現れ並走しますが、噴火から逃れる途中で火山弾の直撃を受け、弾き飛ばされて死亡してしまいました。

生き残った2頭(もう1頭の成体と亜成体)は捕獲され、コンテナに乗せられてアメリカ本土の「ロックウッド・エステート」へと移送されました。

亜成体の個体

イーライ・ミルズが主催した恐竜オークションにて、2番目に落札されました。

成体の個体

檻に入れられて咆哮を上げていましたが、物語の終盤に他の恐竜たちと共に解放され、野生へと放たれました。

本作ではあっさりとした活躍に留まりましたが、その後公開された番外編においてはメインの敵役恐竜を演じるなど、活躍の場を広げています。ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

本作でのアロサウルスは、前日談にあたる短編『バトル・アット・ビッグ・ロック』との繋がりが示唆されるなど、世界中に恐竜が拡散した状況を象徴する存在として描かれています。

映画冒頭のニュース映像では、前日談『バトル・アット・ビッグ・ロック』で描かれた、アロサウルスがトレーラーハウスを襲う光景が登場します。

これにより、本編に登場する個体が、前日談にも登場した雌の成体や幼体である可能性が示されています。

作中での主な舞台は、マルタ島の闇市場(ブラックマーケット)にある闘技場です。

ここでは、アロサウルスの成体と幼体が幽閉されていました。

幼体

他の肉食恐竜の幼体と共に、まるで闘犬のように戦わされていました。

成体

同じ境遇にあったカルノタウルスと共に収容されていましたが、密売組織のサントスたちが逮捕される混乱に乗じて解き放たれます。

逃げ出したアロサウルスは、密売人や島民を襲いながら、マルタ島の市街地で大暴れを繰り広げました。

また、映画のプロモーションサイト「Dinotracker」の投稿においては、エジプトで足跡が発見されたほか、アメリカにて若い個体に人間が襲われかける映像が掲載されるなど、世界各地での出没が確認されています。

解説

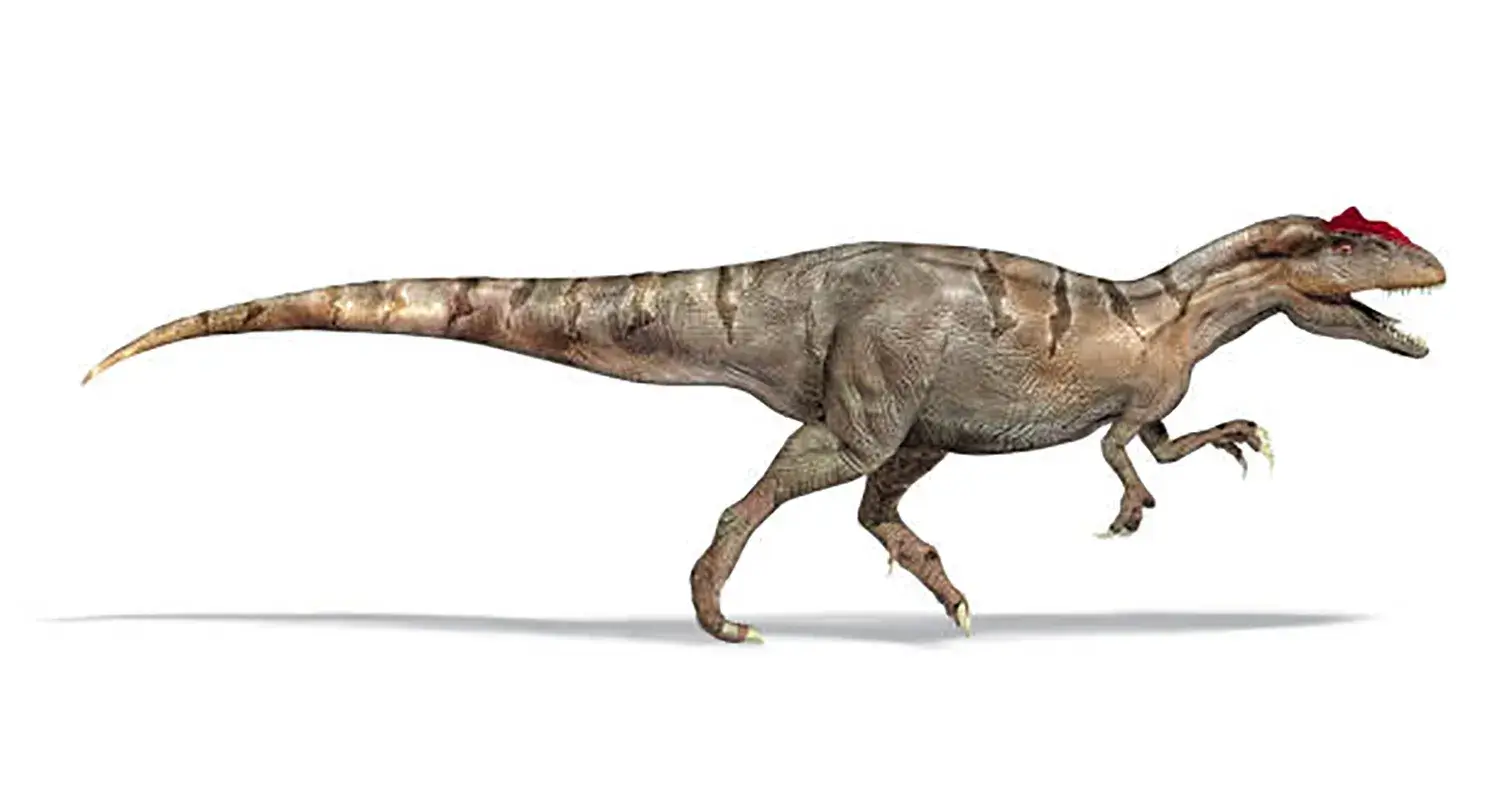

アロサウルスは、ジュラ紀後期のアメリカ大陸に生息していた大型肉食恐竜です。

ジュラ紀に現れた肉食恐竜の中で最も有名であり、ユタ州では数百体以上もの化石が発見されています。

老体、オス、メス、子供など、あらゆる年齢層の標本が揃っていることから、アロサウルスは恐竜を専門とする古生物学者たちにとって、その詳細な生態を解明する上で非常に貴重な存在となっています。

俊足のハンター:狩りのスタイルと身体的特徴

アロサウルスの体長はおよそ12mほどで、全体的な印象は典型的な獣脚類ですが、他の獣脚類に比べて頭骨がほっそりとしているため、体長の割には体重が軽かったと考えられています。

このスリムな体つきのおかげで、走るスピードは速く、時速30kmから60km以上で走っていたという説もあるほどです。

時速30kmから60km以上で走っていたという説もある

アロサウルスは、この俊足を活かして獲物を追い詰める俊敏なハンターでした。

長く鋭い歯にはノコギリのようなギザギザが付いており、肉を噛み切るのに適していました。

獲物を襲った際には、前肢の3本の指にある15cmもの湾曲した鋭い爪とかぎ爪を使って獲物をがっしりと捕らえ、深く噛み付くと頭を激しく振って肉を食いちぎっていたと考えられています。

アロサウルスは獲物が少ないときに共食いをしていた可能性があるという研究もあります。

また、群れで生活し、集団で狩りを行っていたと考えられているため、ステゴサウルスなどの大型の植物食恐竜にとって、非常に厄介な存在でした。

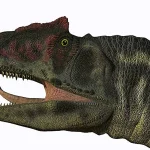

独特な骨格と身体能力

アロサウルスの頭骨は細長く、口を大きく開けることができました。

また、頭骨の横には穴が空いており、骨を軽くするとともに、力を分散させる働きがあったことがコンピューター解析によって判明しています。

これらの穴には、鳥類のような気嚢があったとも考えられています。

アロサウルスの仲間は、上あごの上に2列の骨が盛り上がっており、頭の骨を強くするのに役立っていました。

目の上には、特に何の役目もなかったとされる短い三角の尖った角があり、装飾的な部位だったとされています。

目の上に短い三角の尖った角があった

長く力強い2本の後肢で立ち、後肢の4本の指(3本が前を向き、1本は後ろを向いている)で体重を分散させることで、巨大な体を支えていました。

長く力強い2本の後肢で立ち、巨大な体を支えていた。

化石戦争が生んだヒーロー

アロサウルスの最初の化石は1800年代に発見されました。

この時代は、古生物学における「ルネッサンス期」ともいえる「化石戦争」が繰り広げられており、数多くの恐竜が発見されました。

しかし、多くの恐竜は断片的な化石しか見つからず、アロサウルスは全身のほとんどが発掘されたことで知られています。

ユタ州では、泥にはまり込んで動けなくなった植物食恐竜を狙ったアロサウルスが、逆に泥につかまってしまったとされる、40体以上の化石がまとまって発見されています。

アロサウルスの標本「AMNH 5753」は、アパトサウルスを貪る復元図で一世を風靡しました。

その後も様々な部位や年齢層の化石が発見され、中でも1991年に発掘された「ビッグ・アル」と呼ばれるアロサウルスは、全身の95%強が現存する、驚くべき保存率を誇っていました。

このように、最初期に発見されたにもかかわらず、状態のいい標本が揃っていたアロサウルスは、たちまち後進の肉食恐竜たちを研究する上での指標となっていきました。

あのティラノサウルスでさえも、黎明期においてはアロサウルスをモデルに頭骨が復元されたほどです。