オルニトミムス Ornithomimus

名前の由来

ダチョウもどき

科名

オルニトミムス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、獣脚類

生息地(発見地)

アメリカ、カナダ

時代

約7700万〜6600万年前(白亜紀後期)

全長

約3.8m

体重

約170 kg

食性

植物食あるいは雑食

名前の由来

ダチョウもどき

科名

オルニトミムス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、獣脚類

生息地(発見地)

アメリカ、カナダ

時代

約7700万〜6600万年前(白亜紀後期)

全長

約3.8m

体重

約170 kg

食性

植物食あるいは雑食

解説

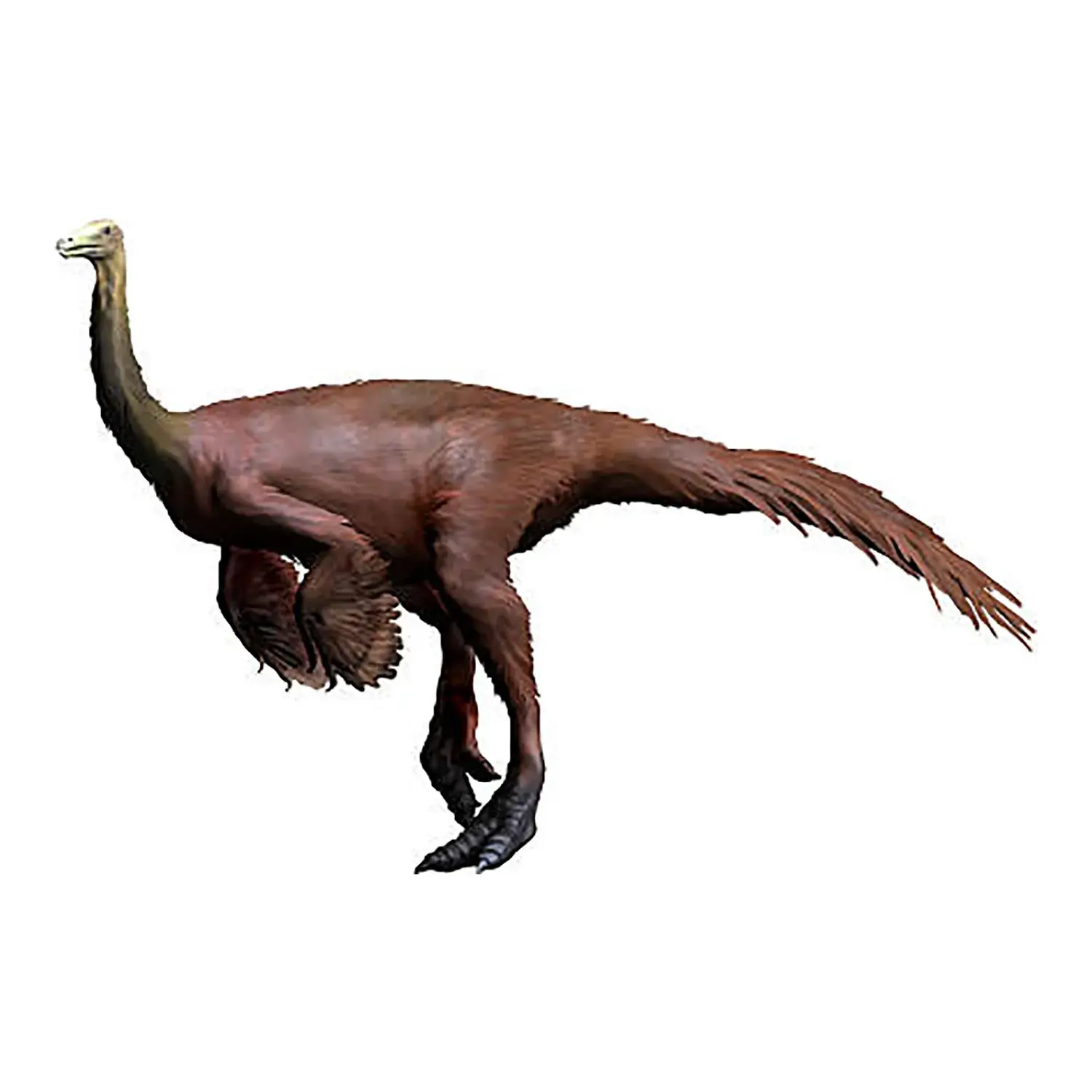

オルニトミムスは、「ダチョウもどき」という意味の名を持つ、白亜紀後期(約7,700万〜6,600万年前)の北アメリカ大陸に生息していたオルニトミムス科の恐竜です。

その走る姿が現生のダチョウに似ていることから、「ダチョウ恐竜」とも呼ばれています。

肉食恐竜と同じ獣脚類に分類されながら、その生態と進化の過程は非常にユニークでした。

俊足の秘密と体の構造

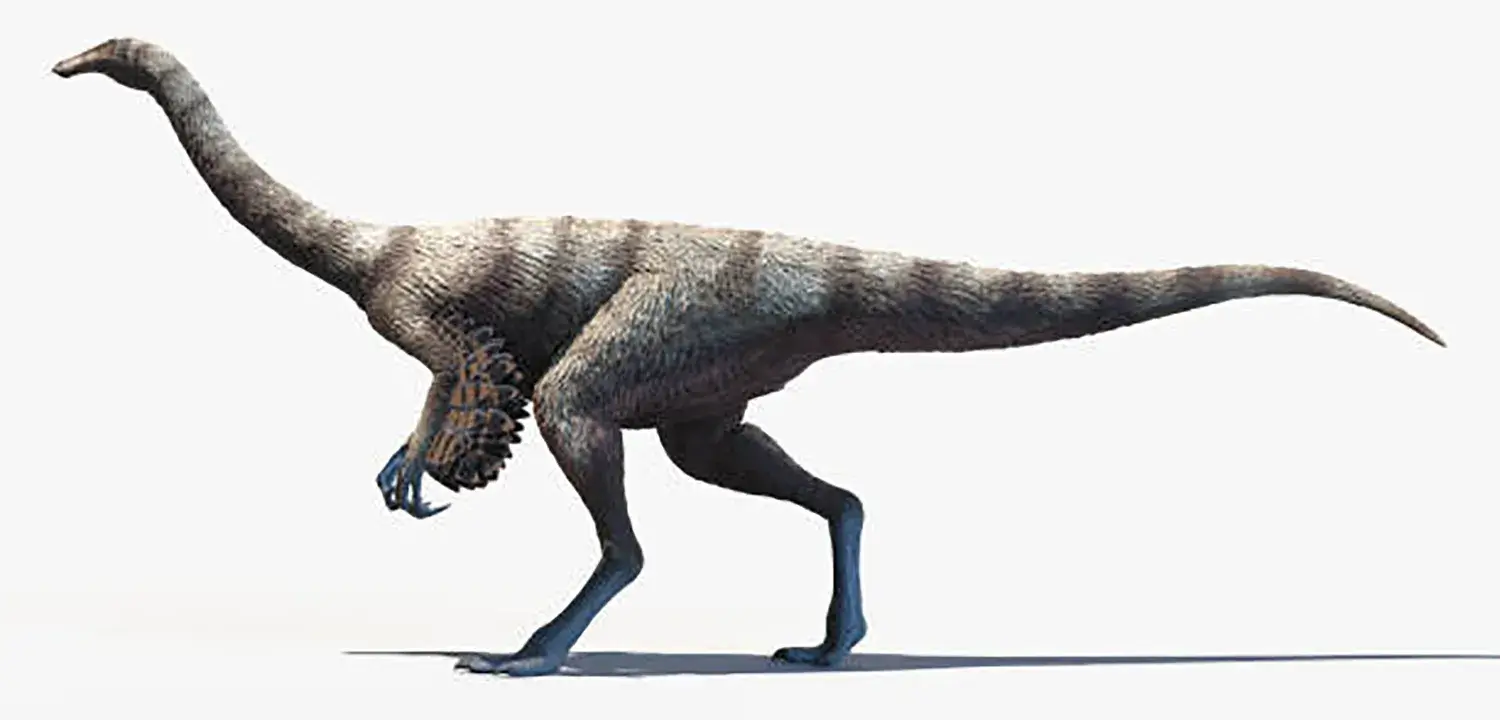

オルニトミムスは、ダチョウのようなスリムな体つきと、骨格の徹底的な軽量化が最大の特徴です。

スピード

骨の内部に空洞が発達する軽量化により、最高時速60kmで走ることができました。

その長い後肢を活かした俊足が最大の武器であり、捕食者から逃げ回る防御戦略に不可欠でした。

体型

全身に対して頭部が小さく、首や前肢が細長い点が特徴です。

尾は体の半分以上を占め、バランサーとして機能していました。

手足の爪

手足に大きな爪を持ち、身を守るために使用した可能性があります。

「歯なし」の食性

オルニトミムスは、口に歯が一本も生えていないことから、長年何を食べていたのかが謎でした。

その後の研究により、草食性あるいは雑食性であったことが判明しています。

クチバシ

口は歯のないケラチン質のクチバシで覆われており、顎の関節の位置が比較的低いなど、草食恐竜の特徴を持っています。

濾過摂食(ろかせっしょく)説と流動食性

クチバシには多数のスリット(隙間)があることから、現生の水鳥のように植物をこしとって食べたという説があります。

また、胃の部分から胃石が発見されており、ムシや微生物を食べたり、草を丸呑みして胃の中で消化した流動食性だったということが判明しています。

羽毛と成長の驚くべき真実

オルニトミムスは、羽毛が生えていることが実証された数少ない恐竜の一種であり、その羽毛が成長と共に劇的に変化していたことが判明しています。

成長による変化

幼体は全身がフサフサの羽毛に覆われていましたが、成体になるにつれて、上腕の一部を除いた全身の毛が抜け落ちてなくなっていました。

この変化は、恐竜が羽毛を体温調節のために獲得したという説を裏付ける重要な証拠となっています。

知能の謎

脳の容積はほかの恐竜と比較するとかなり大きく、賢かったのは間違いないとされています。

オルニトミムスは、その特異な進化と俊足で、白亜紀後期の北アメリカで大いに繁栄した、最もよく発掘される種の一つです。