トリケラトプス Triceratops

名前の由来

三本の角を持つ顔

科名

ケラトプス科

分類

双弓亜綱、鳥盤類、周飾頭類

生息地(発見地)

アメリカ、カナダ

時代

約7000万~6600万年前(白亜紀後期)

全長

約9m

体重

約6〜12トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・パーク における活躍

『ジュラシック・パーク』には、病気で横たわっている1頭のトリケラトプスが登場します。劇中でアラン・グラント博士がその姿に深く感動する様子が描かれましたが、このシーンが印象に残っている方も多いのではないでしょうか。

劇中に登場した個体は、体長5メートル程度のやや若い個体として設定されていたようです。

当初の脚本では、この親のそばに赤ちゃんのトリケラトプスも登場する予定があり、撮影用の精巧な模型も制作されていましたが、残念ながらこのシーンは最終的にカットされ、本編での採用には至りませんでした。ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク における活躍

インジェン社の恐竜ハンターによって捕獲され、キャンプの檻に収容されていました。

しかし、解放された後はキャンプ内でその力を発揮し、恐竜ハンターたちの基地(設備)を体当たりで破壊するなど、縦横無尽に暴れ回りました。ジュラシック・パークIII における活躍

本作の主要な脅威であるスピノサウルスにも引けを取らないほどの立派な体格を誇る個体として描かれています。

しかしながら、劇中での実際の登場シーンは非常に限定的であり、物語の序盤、一行が飛行機からイスラ・ソルナ島を眺める景色の中に、その姿がわずかに確認できるのみに留まっています。ジュラシック・ワールド における活躍

本作では、アトラクション「ジェントル・ジャイアンツふれあい動物園」にいる赤ん坊(幼体)と、「ジャイロスフィア」の運行エリアにて飼育されている成体が数頭、その姿を見せました。

ジャイロスフィア・エリアで飼育されている個体群は、幸いにもインドミナス・レックスの直接的な襲撃を受けることはありませんでした。

しかし、物語中盤、インドミナス・レックスによって「翼竜園」のドームが破壊され、パーク内がプテラノドンなどの翼竜によって大パニックに陥る中、「ジェントル・ジャイアンツふれあい動物園」で飼育されていた幼体の1匹がプテラノドンに襲われ、空へと攫(さら)われかけるという受難に見舞われました。ジュラシック・ワールド/炎の王国 における活躍

前作『ジュラシック・ワールド』の時点では、パークの展示範囲内における唯一の角竜でした。

本作では、イスラ・ヌブラル島で野生化し、独自に繁殖している個体が登場します。

劇中では、成体のつがいと共に、まだ体の小さな幼体が登場します。

パークの恐竜は本来すべてメスとして生み出されていましたが、家族単位で行動し、幼体が生まれているという事実は、長い野生生活の果てに、一部の個体が明らかにオスへと性転換し、自然繁殖を行っていた可能性を強く示唆しています。

劇中での主な出番は、以下の2つのシーンとなります。

イスラ・ヌブラル島での逃走

火山の噴火により崩壊する島で、迫りくる火砕流から必死に逃げ惑う姿が描かれました。

ロックウッド・エステートでの監禁と脱走

恐竜救出作戦によって、成体と幼体を含む少なくとも3~4頭が捕獲され、アメリカ本土の「ロックウッド・エステート」の地下へ運び出されました。

檻の中に収容されていましたが、物語の終盤、他の恐竜たちと共に解放され、家族ともども無事に脱走を果たしました。ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

劇中では、牧場で活動する姿が見られるほか、物語のクライマックスにおいてバイオシン・サンクチュアリが山火事に見舞われた際には、他の草食恐竜たちと同様に、燃える森から湖へと避難する姿が確認されています。

また、公式のプロモーションサイト「Dinotracker」の投稿映像では、イギリスにおいて、トリケラトプスの群れが道路を横断している様子が捉えられており、世界中にその生息域を広げていることが描写されています。ジュラシック・ワールド/復活の大地 における活躍

劇中におけるトリケラトプスの登場シーンの一つは、博物館です。

ヘンリーが勤務する博物館のシーンにて、立派な頭骨の標本が展示されているのが確認できます。

形はどうあれ、これによりトリケラトプスは長編映画シリーズにおいてシリーズ皆勤賞を継続することとなりました。

ティラノサウルスと並び、シリーズに欠かせない存在としての面目を保っています。

本作で最もファンに衝撃を与えたのが、映画冒頭のサン・ユベール島の研究所のシーンです。

ここでは、なんと双頭(頭が2つある)の小型個体の培養標本が登場します。

培養液の中で静かに眠るその異形の姿は、生命の神秘というよりは、科学の暴走を感じさせる不気味さを漂わせています。

この双頭の培養個体には、「V(er).14.1」という識別番号が記載されています。

このバージョン番号のような表記は、この個体が自然発生した奇形ではなく、インジェン社による度重なる遺伝子改造の産物であることを強くうかがわせます。

「バージョン14.1」に至るまで繰り返された実験と失敗。

この標本は、恐竜再生技術の裏側にある倫理なき実験の歴史を物語る、重要なプロップと言えるでしょう。

解説

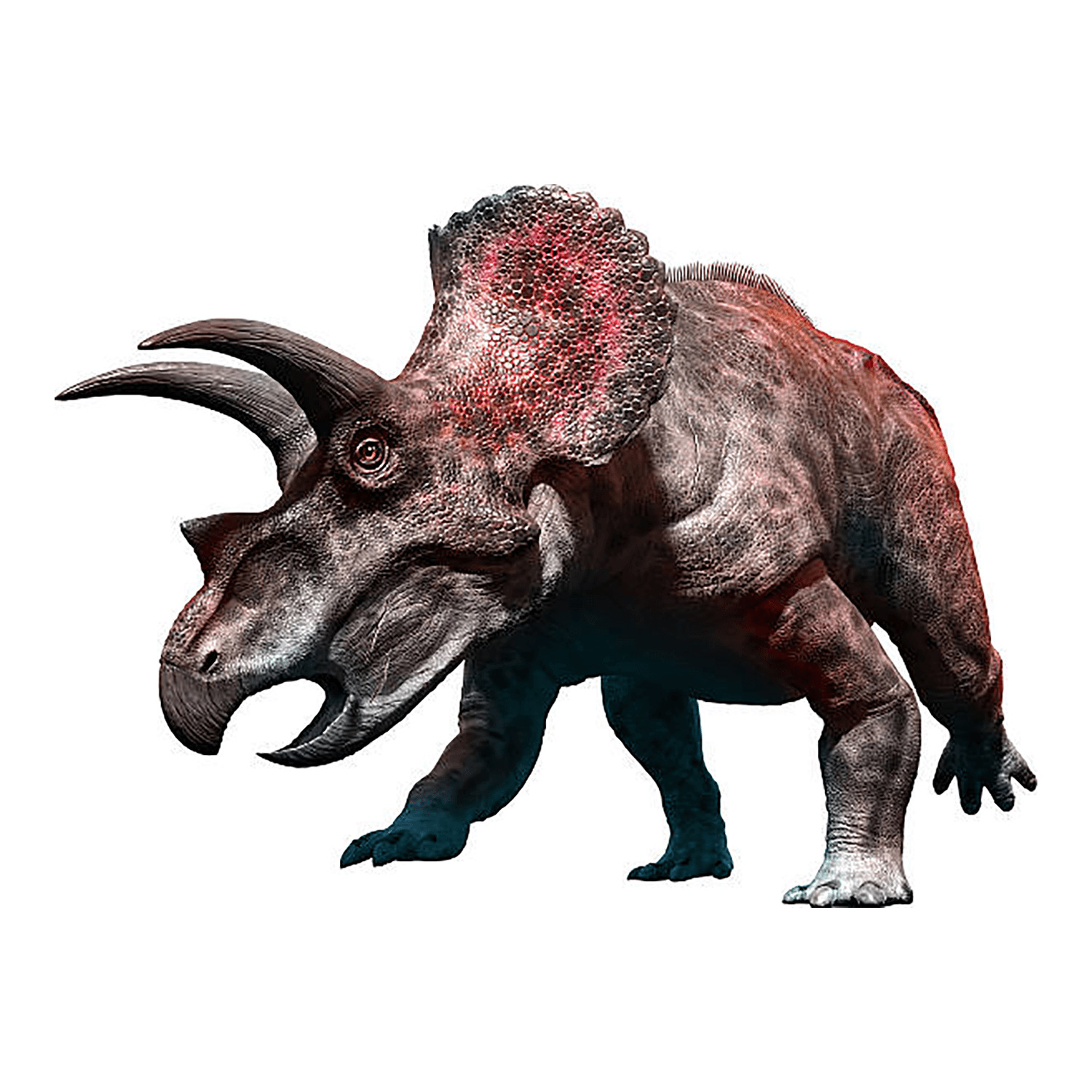

トリケラトプスは、ティラノサウルスやステゴサウルスと並んで最も有名な恐竜の一つです。

その名は古代ギリシャ語で「三本の角を持つ顔」を意味し、その名の通り3本の大きな角と、盾のように張り出した頭部のフリルが特徴です。

白亜紀末期に北アメリカに生息し、恐竜が絶滅するまで生き残った最大級の角竜でした。

当時の北アメリカの地層から発掘される恐竜の60%以上がトリケラトプスだったという研究結果もあり、圧倒的な個体数を誇っていました。

最後まで生き残った恐竜の一つであり、ティラノサウルスの主食だった可能性も高いと考えられています。

ティラノサウルスの主食だった可能性も高い

圧倒的な強さの秘密:角とフリルの役割

トリケラトプスの強さの象徴といえば、目の上に生えた長さ1mを超える2本の角と、頭部を覆う大きなフリルです。

フリルは頭骨全体の長さの半分を占めるほどの大きさで、その基部には顎を動かす強力な筋肉が付着していた可能性があります。

フリルは他の角竜によくある穴が老齢になるまで開いておらず、角竜随一の強度を誇っていました。

長年、これらの角やフリルは、肉食恐竜から身を守るための武器だと考えられてきました。

実際に、ティラノサウルスに噛まれた痕が治癒したトリケラトプスの化石や、トリケラトプスの角で突かれたような傷跡が残るティラノサウルスの化石も見つかっており、実際に戦いに使用されていたことは確実です。

長大な角を振りかざして闘った

その役割については、「首を守るための防具」の他に、「異性を惹きつけるディスプレイ」「身体を大きく見せて威嚇するもの」「縄張り争い」など、複数の説があり、その役割は一つではなかったと考えられています。

しかし、その戦い方については諸説あります。

映画やテレビで描かれるような、角を突き出して突進する戦い方では、衝突の衝撃で首の骨が折れてしまう可能性があるという研究も出されました。

これに対して、「首の筋肉や骨の柔軟性が考慮されていない」「首の可動性は高かった」という反論も強く、突進するのではなく、近距離から突き上げるような攻撃が主だったという説も提唱されています。

角の主な用途は、交尾の際の儀式や、群れのリーダーを決めるための力比べだったという説が有力視されています。

しかし、「そもそも生物が闘争において武器になりそうな身体の部位を使用しないわけがない」という意見も根強く、角で戦った説が否定されたわけではありません。

鈍足でも生き残れた理由

トリケラトプスは、全長約9m、体重6,000〜12,000kgと、がっしりとした体つきで、体の外観はサイに似ていました。

重さ1トン近くにもなる大きな頭なので、ぐっと上に持ち上げることはまず不可能でした。

また、頭の骨には空洞がほとんどなく、首の骨は互いにくっついて一本の短い棒のようになっていたため、首を自由に動かすことはできませんでした。

したがって、丈の高い植物は食べられなかったと考えられています。

頭が重すぎることもあり、推定走力は時速25km前後と、サイのように速く走ることはできませんでした。

そのスピードはティラノサウルスよりも遅かったとされています。

しかし、ティラノサウルス鈍足説を鵜呑みにすれば、むしろトリケラトプスの方が速かったという見方もでき、案外走って逃げていたのかもしれません。

それでも、何百万年も生き残れたのは、その巨大な体と頑丈なフリル、そして強力な角という圧倒的な存在感があったからです。

たとえ走るのが得意でなくても、襲ってくる捕食者に対しては3本の角で立ち向かい、フリルを盾のようにして敵のかみつき攻撃から首を守りました。

ティラノサウルスのようにどう猛な獣脚類とともに、白亜紀の終末まで生き残っていた。

食性:史上最強の顎を持つ植物食動物?

トリケラトプスの顎は、植物食動物の中で史上最強だったと考えられています。

口の前方には分厚いくちばしが発達しており、くちばしで摘み取った食べ物を、裁断機のような奥歯で細かく切断していました。

歯は、植物を噛むときに自然に研がれてノミのように鋭くなり、擦り減っても新しい歯が出てきました。

トリケラトプスはあらゆる植物を食べることができ、彼らが食べた跡は、まるで巨大な植木ばさみで刈り取ったように見えたとされています。

体の大きさがゾウ並みであることを考えると、周囲にある植物を手当たり次第に口に入れていたのでしょう。

周囲にある植物を手当たり次第に口に入れていた

成長の謎と種の分類

トリケラトプスは、成長に伴って角とフリルの形を大きく変化させました。

生まれたばかりの個体は角が短く直線的でしたが、若い個体は目の上の角が後方に大きく反り曲がり、成長するにつれて前方を向くようになります。

フリルと角の形状に大きな個体差が見られることから、約400万年の間に16種が誕生したという説がありましたが、現在では、”Triceratops horridus”と”Triceratops prorsus”の2種のみが有効種として認められています。

古い地層からは主に鼻の角が短い”T. horridus”が見つかり、新しい地層からは鼻の角が長い”T. prorsus”が見つかることから、単系統進化(アナジェネシス)の過程で姿を変えていったのではないかという説が有力視されています。

謎の同属説「トロサウルス」

トロサウルスは、トリケラトプスが記載された2年後に発見された角竜で、その生息時期や特徴が似ていることから、長年近縁種とされてきました。

トロサウルス

両者の最大の違いは、トロサウルスのフリルに開いた穴の有無でした。

2009年、古生物学者ジョン・スキャネラは「トロサウルスは、トリケラトプスの成熟した個体である」という説を提唱しました。

さらに2010年には、有名な古生物学者ジャック・ホーナーとの共同論文で、フリルの穴は成熟に伴う体重増加の負担を軽減するための成長であると発表し、同属である可能性を示唆しました。

しかし、この説には多くの反論が寄せられました。

若いトロサウルスの化石や、高齢にもかかわらずフリルに穴が開いていないトリケラトプスの化石が発見されたのです。

また、フリルの骨の構造や、フリルの縁を飾る小さな骨(小鱗状骨)の数も両者で明確に異なることが指摘されました。

これらの証拠により、現在ではトロサウルスとトリケラトプスは、近縁ではあるものの、明確に異なる独立した属であるという科学的な結論が出ています。

世紀の発見:「決闘恐竜」の奇跡と身体構造

2006年、ティラノサウルスとトリケラトプスが、互いに絡み合ったまま死んだ「決闘恐竜(Dueling Dinosaurs)」と呼ばれる奇跡的な化石が発見されました。

トリケラトプスの腰にはティラノサウルスの折れた歯が突き刺さり、ティラノサウルスの指の骨は折れていました。

これは、両者が激しく争った末に、共に命を落としたことを示す、他に類を見ない状況証拠です。

さらに驚くべきことに、このトリケラトプスには、広範囲にわたる皮膚の印象化石が残っていました。

その皮膚は、大きな六角形のウロコに覆われ、中心には円錐状の突起があったことが判明しました。

これは、トリケラトプスの生きていた頃の姿を詳細に私たちに教えてくれる貴重な標本です。

トリケラトプスは、重い頭部を支えるために、前足に体重の多くを預けていたと考えられています。

前足は親指から中指までの3本が発達し、互いに支え合うことで強い構造を成していました。

後肢は前肢に比べて接地面積が少なく、体重を預けるには適していなかったことが分かります。

トリケラトプスの強さと繁栄の背景には、まだ解き明かされていない多くの謎が隠されています。

これからも新しい発見によって、その姿は更新されていくことでしょう。