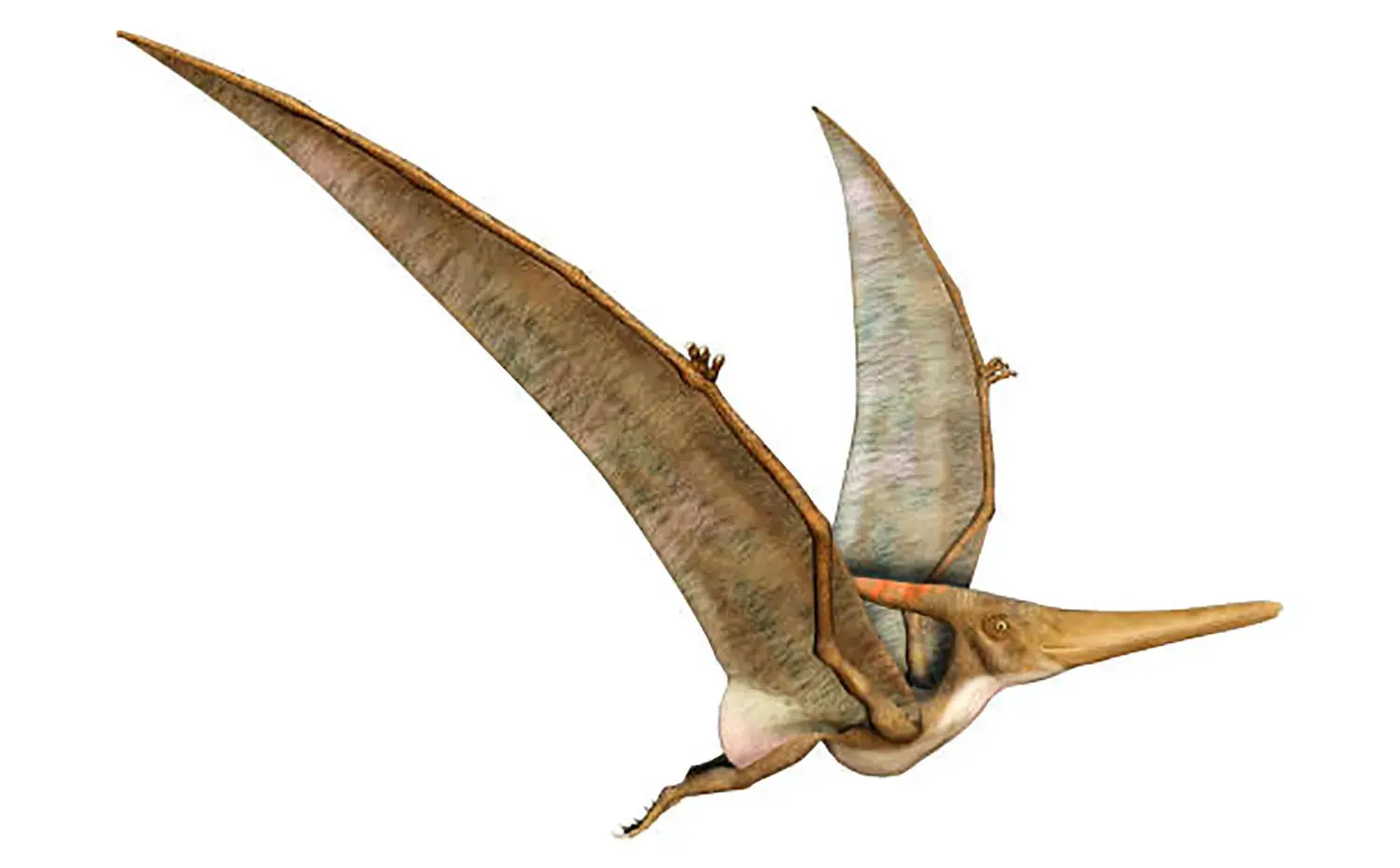

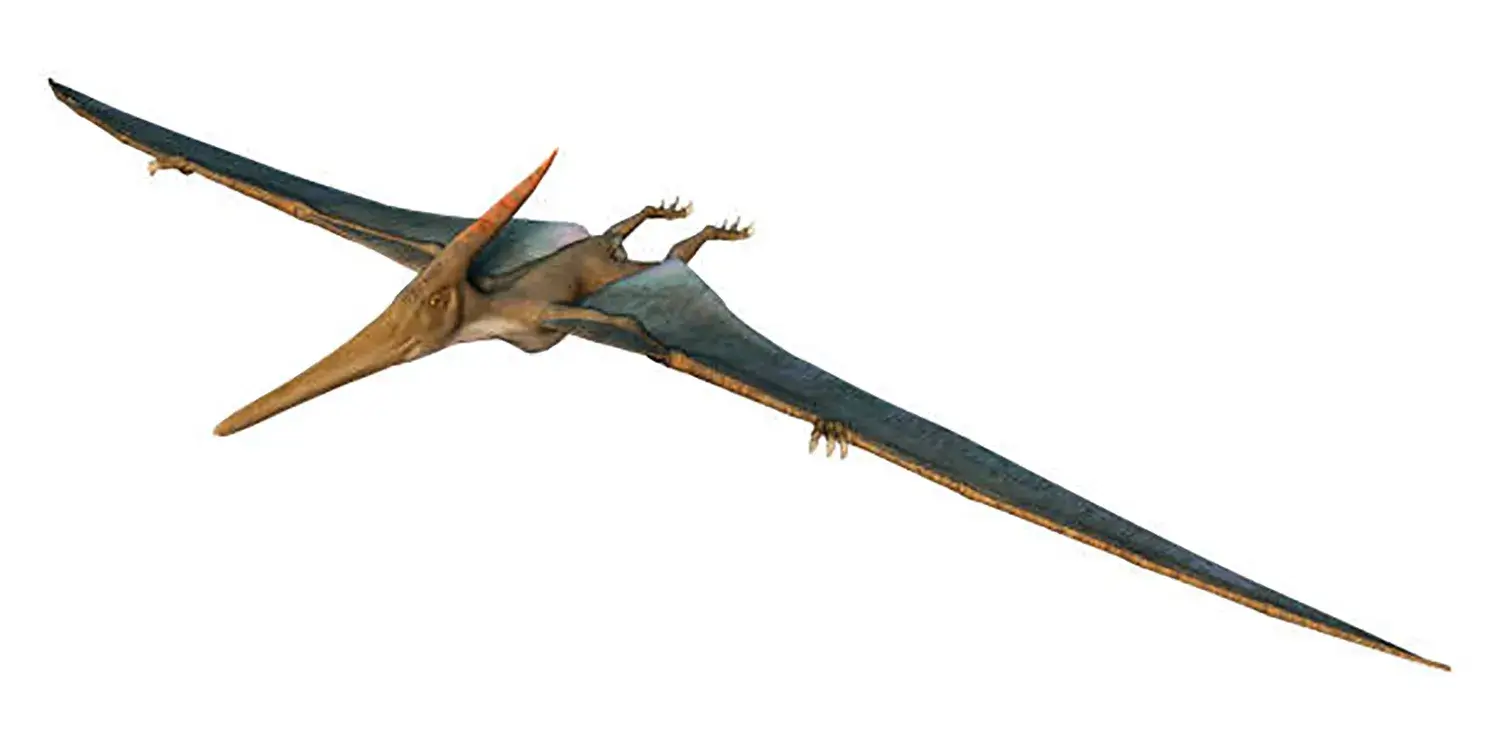

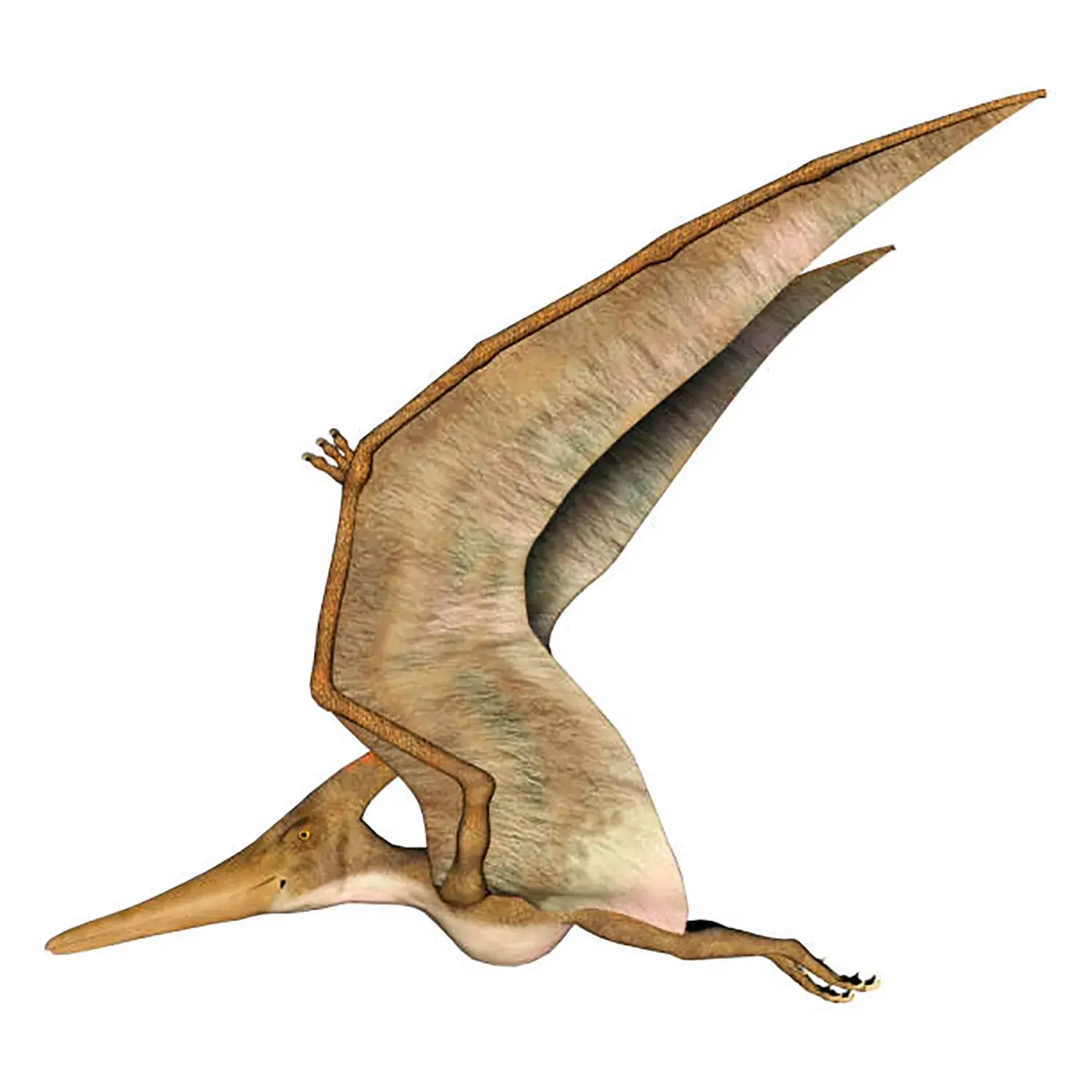

プテラノドン Pteranodon

名前の由来

翼があり歯がない

科名

プテラノドン科

分類

爬虫綱、翼竜目

生息地(発見地)

アメリカ、日本

時代

8200万~7100万年前(白亜紀後期)

全長

約9m(翼幅)

体重

約15〜25kg

食性

魚食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク における活躍

物語のラストシーンにのみ姿を見せます。

制作の初期段階では、彼らが本作における最後の敵(ラスボス)として登場する予定であったとされています。ジュラシック・パークIII における活躍

スピノサウルスと並ぶ今作の目玉として扱われます。

その注目度は高く、本作のロゴの下部にもその姿が描かれています。

前作『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』では脚本の変更により出番をほぼ失っていたため、ファンにとっては待望の本格的な登場となりました。

劇中では、放棄されていた巨大な「鳥籠(バードケージ)」にオスの個体群が生息しており、物語冒頭でボートの乗組員を襲撃したのも本種であった可能性が示唆されています。

しかし、その役回りは、主人公の一人であるエリックをさらい、雛の餌にしようとするという、非常に古典的なモンスターとしてのものでした。

物語のエンディングでは、閉まりきっていなかった鳥籠の扉から脱出した個体群が、イスラ・ソルナ島から飛び立っていく姿が描かれます。

なお、『ジュラシック・パークIII』での描写には、実際の古生物学的な見解とは異なる映画独自の演出が加えられています。

・飛行方法

実際のプテラノドンは高所から滑空する形で飛翔していたと考えられていますが、作中では鳥のように力強く羽ばたいて飛行しています。

・歯の有無

学名が「翼があり歯がない」を意味するにもかかわらず、なぜか口の中には鋭い歯が生えている点も、映画ならではの特徴と言えます。ジュラシック・ワールド における活躍

『ジュラシック・パークIII』の時とは大きな違いがあり、前作と比べサイズも小さくなって、歯が生えていないという、より現実に近い姿で描かれています。

口はトゲのように鋭く、相手を刺し殺すことが可能です。

ちなみに前作とは違い、登場する個体は全てメスであるため、トサカが小さくなっている点も特徴です。

劇中では、ディモルフォドンと共に数多くの個体が「翼竜園」のドームの中で暮らしていました。

しかし、インドミナス・レックスによって多くの個体が脱走し、パーク内に取り残された観光客たちを手当たり次第に襲撃しました。

本作では、カツオドリなどの海鳥のように水中に潜水して獲物を狩る姿が描かれています。

その内の1頭がザラを攫(さら)いますが、その後湖でモササウルスに襲われ、ザラごと餌食となりました。ジュラシック・ワールド/炎の王国 における活躍

火山の活動が最も活発化する少し前、プテラノドンは大群を成して森の上空を飛行していました。

イスラ・ヌブラル島を襲った火山噴火による逃走劇において、彼らの大部分は空を飛ぶ能力を持っていたため、迫りくる危機から脱走することに成功しました。

その後、捕獲された詳細な経緯は不明ですが、数羽がアメリカ本土の「ロックウッド・エステート」へと運び出され、地下施設に収監されていました。

物語の終盤、メイジー・ロックウッドによって外の世界へと解放されると、その場にいた傭兵の一人を襲撃するなどして、屋敷から逃げ出しました。

本作におけるプテラノドンの最後を飾るのは、エンドロール後の映像です。

解放された群れが、ネバダ州ラスベガスの上空に出現し、都市部に飛来した姿が描かれました。ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

映画のプロローグにあたる「先史時代の光景」では、白亜紀当時の自然な姿が描かれています。

営巣と群生

川辺の岸で営巣していたり、湖で現代の水鳥のごとく数えきれない程の群れを形成している様子が確認できます。

サイズの描写

湖に群れている個体群は、実物(あるいは映画に登場するメインの個体)よりも遥かに小さく見える描写となっており、遠近感や個体差を感じさせる演出となっています。

現代パートにおいて、プテラノドンはその飛行能力を活かして世界中に進出しており、バイオシン社の保護区「バイオシン・サンクチュアリ」でも飼育されています。

劇中で最も緊張感溢れるのが、シリーズ恒例ともいえる飛行機への襲撃シーンです。

今回は単独ではなく、新入りの巨大翼竜ケツァルコアトルスと連携プレーを披露。

空の王者たちがタッグを組み、オーウェンたちの乗る飛行機を撃墜するという、航空パニックさながらの活躍を見せました。

公式プロモーションサイト「Dinotracker」の情報では、日本のファンにとって衝撃的な事実が明らかになっています。

日本での定着

なんと日本の箱根にある芦ノ湖にて定着が確認されています。

観光地として有名な湖に翼竜が生息しているという設定は、脅威が身近に迫っていることを感じさせます。

イスラ・ソルナ島の個体群

また、目撃された個体の中には、かつてのイスラ・ソルナ島(『ロスト・ワールド』や『JP3』の舞台)の個体群らしき特徴を持つものも確認されており、シリーズの歴史を感じさせる要素が含まれています。ジュラシック・ワールド/復活の大地 における活躍

本作では、非常に珍しいプテラノドンの幼体が登場します。

舞台はスリナムにある、ダンカンが拠点としているバー。

そこでは、鳥かごに入れられた非常に小さいオスの個体が確認できます。

空の支配者も幼い頃は小さく、ペットのように鳥かごで飼われている姿は、人間と恐竜のいびつな距離感を象徴する印象的なワンシーンです。

一方、サン・ユベール島では、空を飛ぶ成体の姿が見られます。

この成体は、物語の展開において非常に重要な役割を果たしました。

川で水を飲んでいたティラノサウルスの注意を引いてしまったのです。

プテラノドンの行動が刺激となり、平穏だった水飲み場は一変。

これが引き金となり、主人公たちを襲う恐ろしい追跡劇が幕を開けることとなりました。

解説

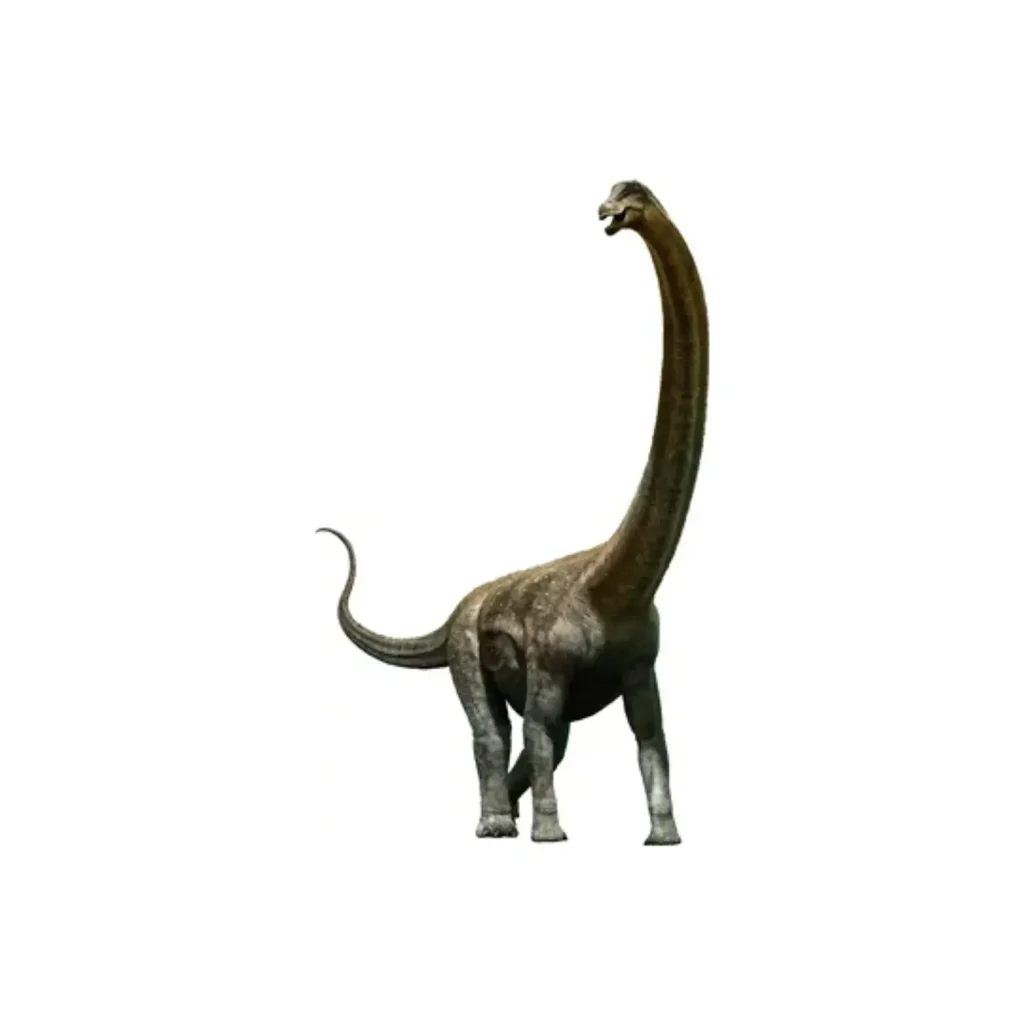

プテラノドンは、白亜紀後期(約8,500万~8,000万年前)に北アメリカに生息していた巨大な翼竜です。

その名は「翼があり歯がない」を意味し、歯のないクチバシと巨大な翼が特徴です。

1,200以上の標本が発掘されている、最も有名な翼竜の一つです。

巨大な翼と驚異の軽量骨格

プテラノドンは、翼を広げると最大で9mにも及び、現生の飛行動物では想像できないほど巨大でした。

翼を広げると最大9mにも及んだ

しかし、これほどの巨体でありながら、体重は空を飛ぶのに有利なようにわずか15~25kg程度だったと推定されています。

この驚異的な軽量化の秘密は、その骨格にあります。

プテラノドンの骨は中身が空洞で非常に薄く、最も重くなる胴体の骨格も極限まで小さく作られていました。

プテラノドンは、筋力に頼るよりも、グライダーのように気流に乗って滑空する飛翔方法を用いていたと考えられています。

体の構造上、陸上での素早い動きは苦手でした。

そのため、海の傍にある崖など、高さのある地点から飛び降りて滑空し、着地場所にはかなり気を使っていたとされています。

特徴的なトサカと食性

プテラノドンは、頭部の後ろにある長くて大きなトサカが特徴的です。

頭部の後ろにある長くて大きなトサカが特徴

このトサカの役割については諸説あり、主に求愛のディスプレイに使われていたと考えられていますが、その他にも以下の説が提唱されています。

種の特定

仲間を見分ける目印。

体温調節

体の熱を逃がす器官。

飛行中のバランス

首を支点にバランスを取る役割や、飛行中の気流の察知に役立った。

クチバシは長く先端は鋭く尖っていましたが、歯はありませんでした。

主に魚を主食としていたと考えられており、ペリカンのくちばしのような大きな顎で獲物を丸のみしていた可能性が高く、捕食に支障はなかったと推測されています。

ペリカンのくちばしのような大きな顎で獲物を丸のみしていた

発見の歴史と生息環境

プテラノドンは1870年代に、アメリカの古生物学者オスニエル・チャールズ・マーシュによってカンザス州の地層で数多くの翼の骨が発掘されたのが最初です。

当初は歯のあるプテロダクティルスとして分類されましたが、1876年に歯のない頭蓋骨が発掘されたことで新属として確認され、改めて「プテラノドン」と命名されました。

主に北アメリカ大陸で発見され、日本でも化石の断片が見つかっています。

プテラノドンは、同属のニクトサウルスや、歯のある鳥のイクチオルニスと共存し、捕食者を避けるために高所に巣を作っていたと考えられています。