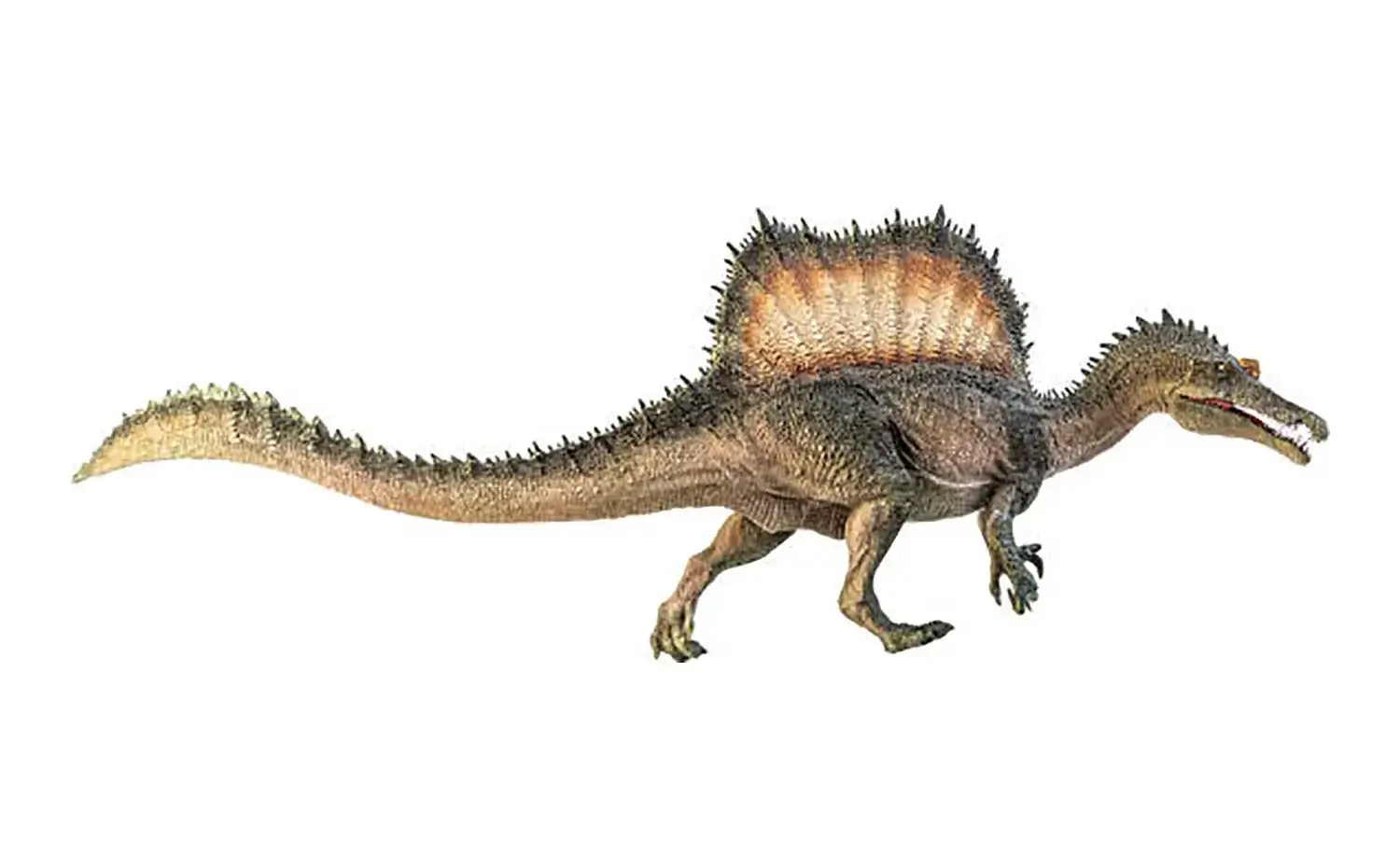

スピノサウルス Spinosaurus

名前の由来

トゲのあるトカゲ

科名

スピノサウルス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、獣脚類

生息地(発見地)

エジプト、チュニジア、モロッコ

時代

1億2500万~9900万年前(白亜紀前期~中期)

全長

約13〜15m

体重

約6~9トン

食性

肉食(魚など)

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・パークIII における活躍

『ジュラシック・パークIII』は、スピノサウルスにとって記念すべき映画初出演作であり、同作の看板恐竜として強烈な印象を残しました。

現在におけるスピノサウルスの高い知名度は、この作品によって築き上げられたと言っても過言ではありません。

今作では、当時「最大の肉食恐竜」という学説に基づき、看板恐竜として抜擢され、タイトルロゴまでも飾るという極めて異例の待遇で迎えられました。

制作に携わった古生物学者のジャック・ホーナー博士によれば、前作までの主役であったティラノサウルス(T-REX)に代わる新たな目玉として、このスピノサウルスが選ばれたとされています。

イスラ・ソルナ島において、ティラノサウルスと並んで食物連鎖の頂点に君臨する存在(性別はオス)として描かれました。

公式資料における体長は13.3mとされ、これはシリーズを通しても最大級の数値(インドミナス・レックス、ギガノトサウルスに次ぐ全長)です。

劇中ではその好戦的な性格が強調されており、ティラノサウルスのマーキングに反応して縄張りに侵入してくる描写も見られました。

その巨体から発揮されるパワーは凄まじく、以下のような高い戦闘能力を誇ります。

・鉄製の飛行機を片足で踏み潰すパワー。

・頑強な鉄格子を体当たりで粉砕する突進力。

・若年(亜成体)のティラノサウルスを真正面から打ち負かす戦闘力。

また、体の頑丈さも並外れており、頑丈な柵を強引に突破したり、小型飛行機が体を掠めても全く動じないほどのタフネスを見せました。

運動能力も高く、地上では時速43kmで走行可能とされています。

さらに、普段は陸上で獲物を狩るだけでなく、水中を泳ぐ能力も持ち、船で逃げようとするグラント博士一行を水中から追跡・襲撃するなど、水陸両用の恐るべき捕食者として描かれました。

その圧倒的な強さとは裏腹に、監督のジョー・ジョンストン氏によれば、知能はティラノサウルスよりも低く設定されていたとされています。

特典映像では「彼はちょっと大きなマヌケなんだ」とコメントされていたという、看板恐竜としては異例のエピソードも紹介されており、劇中でもその設定を伺わせるシーンがいくつか見受けられます。

また、後にDPG(恐竜保護団体)公式サイトで明かされた裏設定によれば、この個体は1998〜1999年ごろ、「ジーン・ガード法」に違反して秘密裏に生み出された存在であったとされています。

逆算すると『III』時点での年齢はわずか2〜3歳ということになりますが、プロデューサーは本個体を「フルサイズ(成体)」であると明言しています。

これは、インジェン社製のクローン恐竜に施されている成長促進の遺伝子操作が、この個体にも適用されていたためと考えられます。

劇中で印象的な河川での襲撃シーンは、第1作『ジュラシック・パーク』でカットされた「ティラノサウルスが河川でボートを襲う」シーンのオマージュとして採用されたものです。

しかし、この映画公開後の研究の進展により、スピノサウルスの生態に関する見解は大きく変化しました。

映画で描かれた陸上での戦闘的な姿は、現在の古生物学的知見とは大きく異なっています。

当時、古生物監修を務めたジャック・ホーナー博士も、後に「我々はフィクションとして描くしかなかった。今では、あれは魚しか食わない水生動物だったことがわかっているのでね」とコメントしており、映画での描写はあくまで創作上の演出であったことが示されています。ジュラシック・ワールド における活躍

生体としては登場しませんが、その骨格標本が印象的な形で登場します。

(パークの公式リストには含まれていません。)

この骨格標本はメインストリートに飾られていましたが、物語の終盤、「ヌブラル島の女王」(ティラノサウルス)によって粉々に粉砕されてしまいます。

この骨格は、頭に鶏冠(トサカ)が備わっていることから、『ジュラシック・パークIII』に登場した特定の個体ではなく、現実世界で生きていたスピノサウルスの姿を復元したものと思われます。

ちなみに、この映画が公開された2015年は、スピノサウルスの化石が世界で初めて発見(発掘)されてから、ちょうど100年が経過した(100年目となった)年でもありました。ジュラシック・ワールド/復活の大地 における活躍

映画『ジュラシック・パークⅢ』以来、実に24年ぶりの映画カムバックを果たしました。

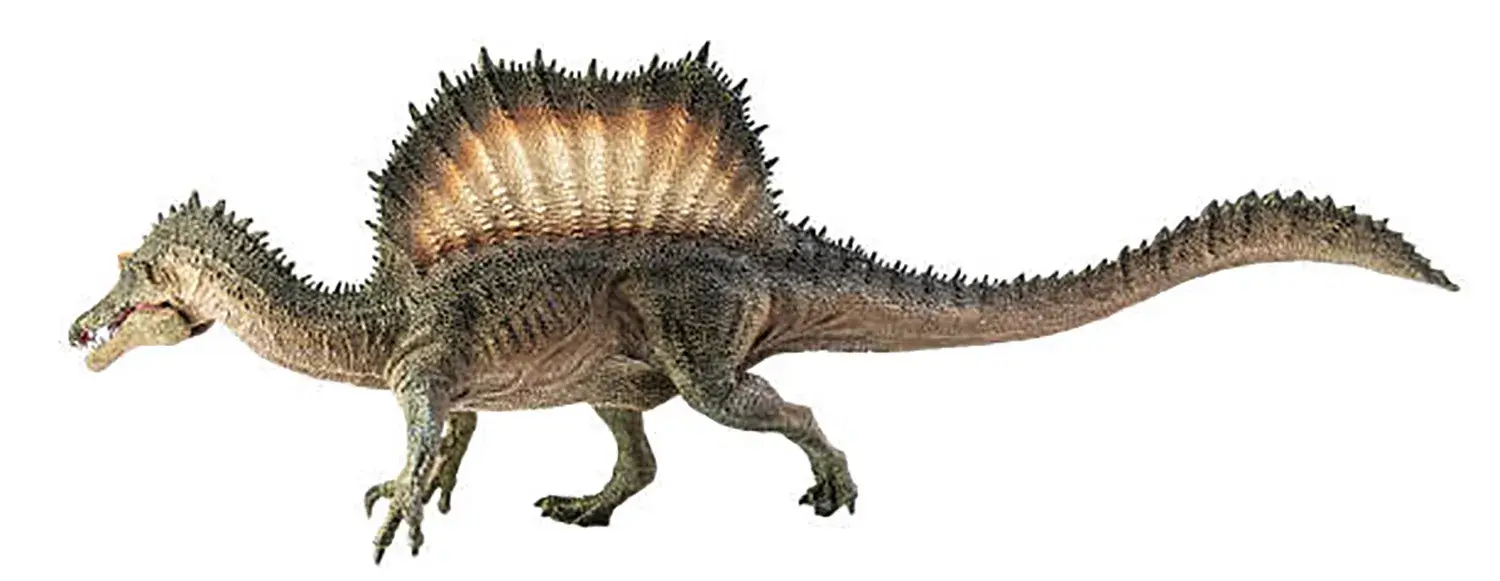

本作に登場するこの個体群は、過去作のイメージを覆す最新の学説に基づいたデザインと、戦車のような圧倒的なパワーで新たな脅威として描かれています。

本作に登場するスピノサウルスは、第3作に登場した個体とはかなり異なる姿をしています。

近年の研究や復元に基づき、以下の特徴が採用されました。

・四角い背びれ

・短い足と四足歩行

・遊泳用の尾びれ

これにより、完全な「水陸両生の肉食恐竜」として描かれています。

スペックは全長11.9m(39feet)、体高4m(13feet)、帆の高さ1.8m(6feet)。

頭部が大きく首が太い、がっしりとした重量感のある風貌が特徴です。

製作陣によれば、そのイメージは“水中に潜っては浮上する戦車”。

攻撃力を高めるために首を太くし、海における回遊行動に説得力を持たせるため、後肢の筋力や巨大な尾がパワーアップされています。

デザイナーから公開された劇中資料によると、彼らはインジェン社によって「サイトC」でクローニングされた個体群であるという設定が存在します。

島周辺の海域では、背びれの模様が異なる4頭の群れが確認されており、驚くべきことに巨大なモササウルスと相利共生の関係を築いています。

劇中では、モササウルスからDNAを採取したゾーラ一行に対し、この4頭の群れが襲いかかりました。

その脅威は、単に泳いで追いかけるだけではありません。

船への襲撃

船にしがみつく形で搭乗者を襲うという、これまでのシリーズにはない別ベクトルの恐怖を描写。

この襲撃により、ボビーとニーナが捕食されました。

神出鬼没の奇襲

陸上にいた個体が一度海中に潜り、そこから浜辺にいる獲物に奇襲を仕掛けるなど、水陸両生ならではの戦術も見せつけました。

海外の一部のファンの間では、個体ごとの特徴から以下のような愛称で呼ばれることがあります。

・ストライパー

・ハンター

・ルーン

ただし、これらはあくまで特徴や行動からファンが勝手に名付けたものであり、裏設定や舞台裏でも用いられていない非公式の呼び名である点には留意が必要です。

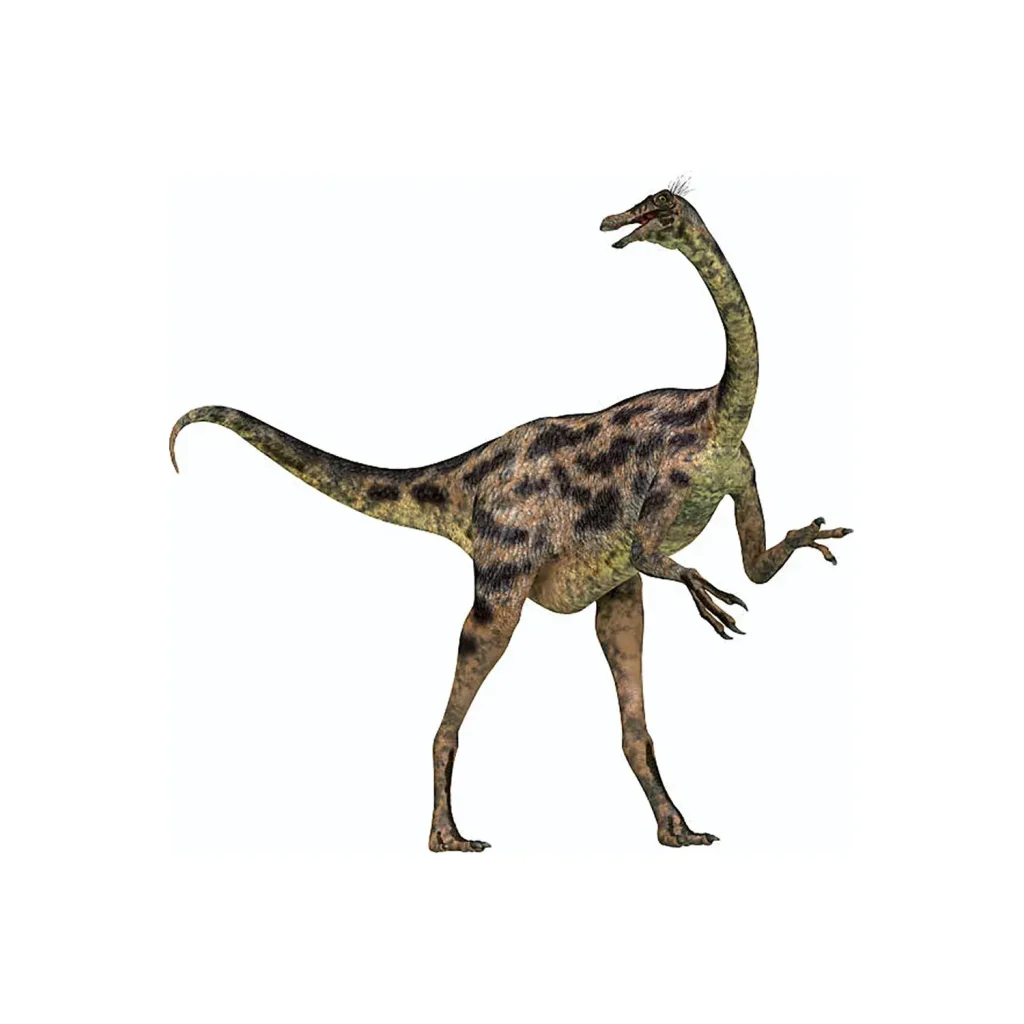

解説

スピノサウルスは、白亜紀後期のエジプトに生息していた大型肉食恐竜です。

その名は「トゲのあるトカゲ」を意味し、背中にある高さ最大2mにもなる帆のような巨大な突起が最大の特徴です。

背中にある帆のような突起が特徴

体長は13m〜15mと推定されており、ティラノサウルスやカルカロドントサウルスを上回る、史上最大の獣脚類の座を守り続けています。

数奇な歴史と失われた化石

スピノサウルスの化石は、今から約100年前の1915年にドイツ人の古生物学者エルンスト・シュトローマーによってエジプト西部で発見されました。

当時の恐竜としては変わった容姿とその大きさから、その名は広く知れ渡りました。

しかし、第二次世界大戦中の1944年4月24日、ドイツ・バイエルン州立古生物・地質博物館に所蔵されていた貴重な化石のほとんどが連合軍の空襲により焼失してしまいました。

世界にひとつしかなかった標本が破壊されたことで、スピノサウルスの全体像は再び謎に包まれてしまったのです。

その後、1996年頃にモロッコでスピノサウルスのものと見られる中頸椎が見つかったものの、良質な化石の発見は2013年まで途絶え、スピノサウルスは「謎の恐竜」と呼ばれることになりました。

近年では、モロッコから歯化石が大量に発掘されるようになり、スピノサウルスの歯は安価に入手できるほどになっています。

陸上から水中へ:常識を覆した新発見

かつてのスピノサウルスは、映画『ジュラシック・パークⅢ』で描かれたように陸上で2足歩行する捕食者だと考えられていました。

しかし、近年の相次ぐ発見により、その常識は大きく覆されました。

現在では、水中での生活に高度に適応した「水中追跡型捕食者」であったことが確実視されています。

この「水棲説」の根拠は、2014年以降、古生物学における最もホットな話題の一つとなっています。

水棲適応説の提唱(2014年)

シカゴ大学のニザール・イブラヒム博士らの研究チームが、モロッコで発見された新たな化石に基づき、スピノサウルスが著しく短い後肢や、水棲動物に近い骨密度を持つことを発表しました。

「主に水中で生活していた」という革命的な説を提唱しましたが、当時は推進力を生み出す尾の形状が不明であるなどの反論もありました。

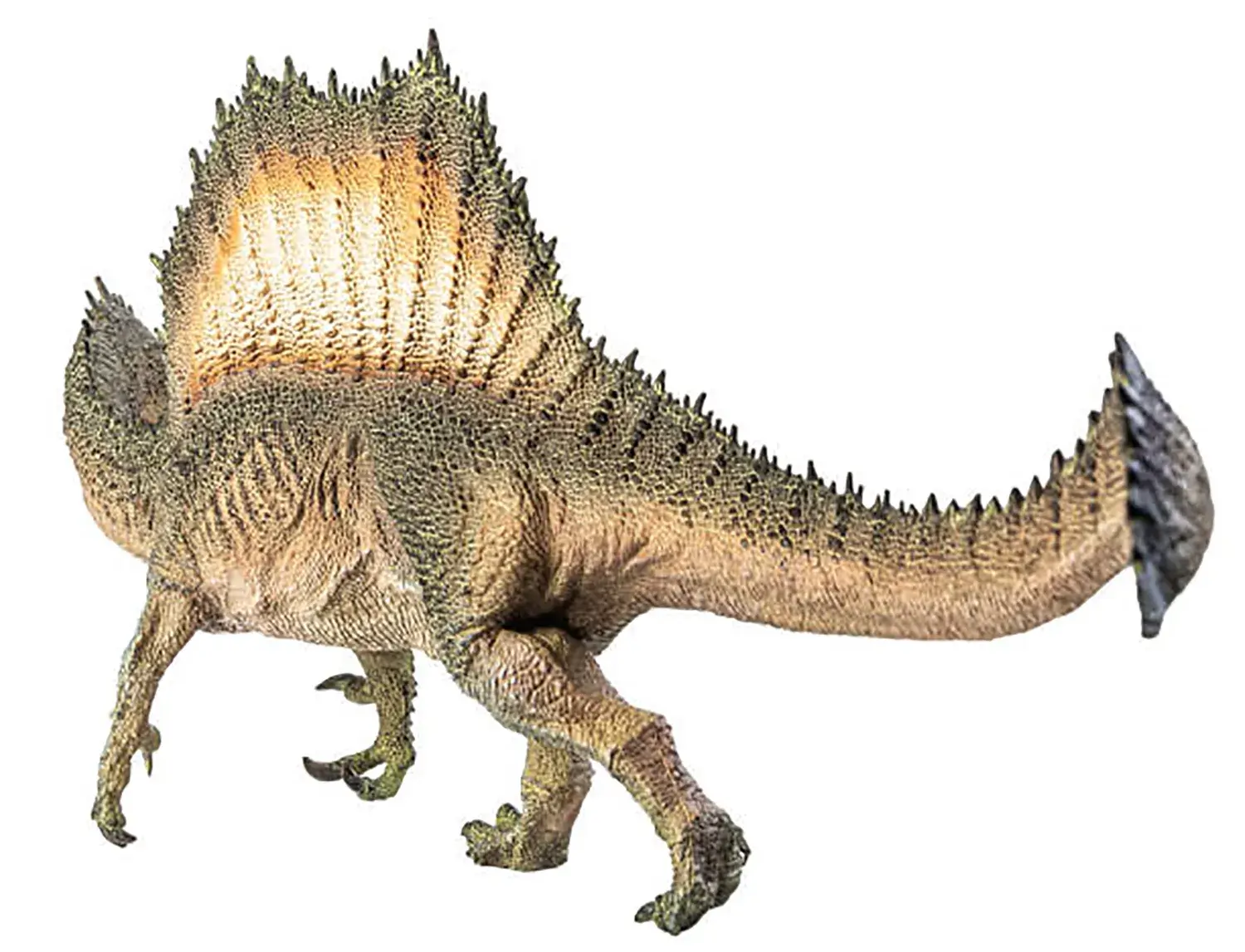

パドル状の尾の発見(2020年)

その反論を覆したのが、2020年に発表された、尾の化石の発見です。

その尾は、他の獣脚類のような細長い形状ではなく、高さのある複数の神経棘が発達した、巨大な「パドル(櫂)」のような形状をしていました。

これは、尾を左右に振ることで水中を力強く進むための推進力を生み出していたことを示す、動かぬ証拠でした。

水中では、この尾を振ることで大きな推進力を生み出すことができたと考えられています。

水中で尾を振ることで推進力を生み出すことができた

ペンギンのような骨(2022年)

さらに2022年、研究チームは、スピノサウルスの骨の密度が、水中に潜るペンギンやカバ、ワニなどと非常によく似た、中まで緻密で重い骨であったことを示しました。

これは、浮力を抑えて水中に潜るための「重り」として機能していたことを意味します。

これらの発見により、スピノサウルスは単に水辺で魚を待つだけでなく、自ら水中を泳ぎ、獲物を追跡する「水中追跡型捕食者」であったという、新たな恐竜像が確立されたのです。

ワニに似た頭部とセンサー

頭部はワニのような形状をしており、大きさは約2mにも達しました。

これは獣脚類としては最大級です。

ワニに似た細長い吻部(ふんぶ)と、魚を捕らえるのに適した円錐形の歯は、彼らが魚食性であったことを示しています。

下あごの先から生えた一番長い歯は、上の歯と互いに噛み合っていて、現生のワニの歯のようでした。

また、吻部先端には、現生のワニにも見られるたくさんの穴があいており、濁った水中でも食物となる魚を感知するためのセンサーの役目を果たしていたと考えられています。

頭部はワニのような形状をしていた

謎に包まれた「帆」の役割

スピノサウルスの最大の特徴である背中の帆のような部分は、背骨から伸びた骨で支えられており、高さが最大2mにもなる骨の列を皮膚と筋肉が覆うことで形成されていました。

しかし、この帆が何に使われていたのかは、現在でもはっきりとは解明されていません。

かつては、ステゴサウルスの背板と同じように、帆(棘突起)が体温調節の機能を果たしていたと考えられていましたが、詳細な調査でステゴサウルスに見られるような血管の跡が無かったことから、この説は否定されています。

また、エネルギーを蓄えるこぶだったという説もありましたが、そうすると背中が重くなってしまい、バランスをとるのが難しくなるため、これも否定されています。

現在では、「威嚇や異性へのアピールをするためのディスプレイ」説と、水中での体の安定性を保つ「垂直尾翼」のような役割を果たしていた、という説が最も有力視されています。

ただし、同時代の肉食恐竜カルカロドントサウルスに噛まれた部位がこの帆の部分であったという化石も見つかっており、それほど頑丈ではなかったのかもしれません。

生態と特徴

スピノサウルスは、陸上の肉食獣として、時には同郷のカルカロドントサウルスと獲物をめぐって争っていたこともあったようです。

その好戦的な性格は、同種の肉食獣に噛まれた骨の化石にも現れています。

しかし、その主食は魚であり、細長いあごは水に突っ込んで魚を獲るのに適していました。

実際に、3mもある魚の化石と一緒にスピノサウルスの化石が見つかったこともあります。

また、スピノサウルスの後肢は、他の大型獣脚類に比べて著しく短く、体重を後肢だけで支えるには不向きでした。

足には水かきがあった可能性もあり、3本の指には長いかぎ爪があり、魚をひっかけるのに適していました。

これらの発見により、スピノサウルスは陸上と水中を行き来する、特異な生態を持っていたと考えられています。