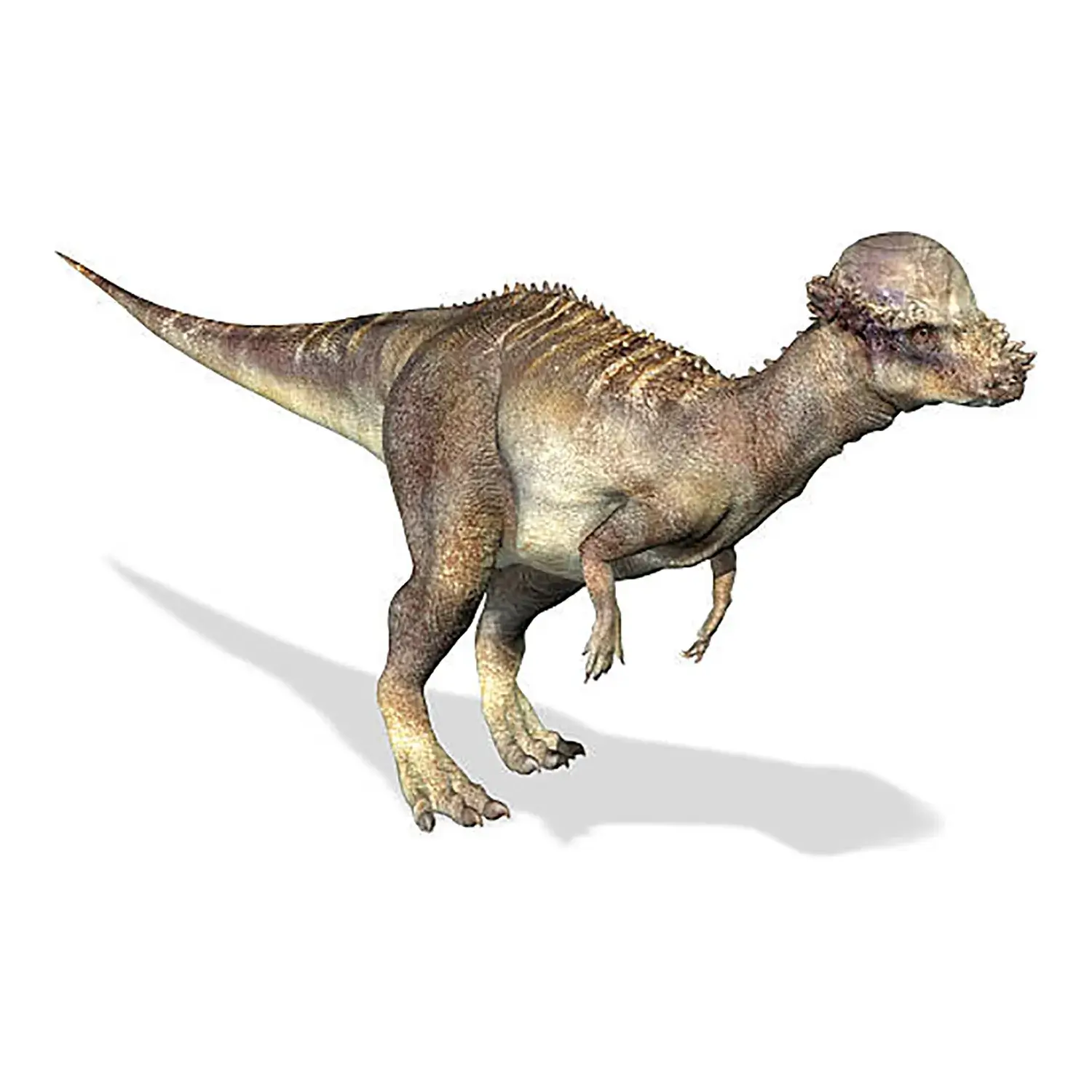

パキケファロサウルス Pachycephalosaurus

名前の由来

分厚い頭のトカゲ

科名

パキケファロサウルス科

分類

双弓亜綱、鳥盤類、周飾頭類

生息地(発見地)

アメリカ

時代

約7000万〜6600万年前(白亜紀後期)

全長

約5m

体重

約1トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク における活躍

『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』は、パキケファロサウルスにとってシリーズ初登場の作品となりました。

劇中においては、恐竜ハンターを車のドアごと吹き飛ばすという力強い姿を披露し、さらに代名詞である頭突きでジープのドアを破壊するという印象的な活躍を見せました。

しかしながら、映画で描かれたような突進による強力な頭突きが、実際のパキケファロサウルスに可能であったかについては、現在も専門家の間で異論が多く、明確な結論は出ていません。

また、前作のディロフォサウルスと同様に、実際の大きさよりも小型に描写されており、大きな見せ場はこの捕獲シーンが中心となりました。

物語の後半においてはほとんど登場機会がなく、やや影の薄い存在であったことは否めないかもしれません。ジュラシック・ワールド における活躍

『ジュラシック・ワールド』には、パキケファロサウルス(愛称:パッキー)もパーク内で飼育されている恐竜として登場します。

しかし、劇中での活躍は非常に限定的です。

パーク内で飼育されていた個体のうちの1頭がフェンスを破ろうとして逃げ出し、ACU(資産管理ユニット)の職員によって捕獲されるという騒ぎが起きますが、その様子は麻酔で眠らされている姿としてモニターに映し出されるだけに留まりました。

なお、本作に登場するパキケファロサウルスは、第2作(『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』)で実物よりも小さく描かれたのとは異なり、実物大のサイズで設定されています。

解説

パキケファロサウルスは、白亜紀後期の北アメリカに生息していた、全長5mほどの草食恐竜です。

そのユニークな外見は、まるでヘルメットを被っているかのようなドーム型の頭部から、日本の妖怪である河童を彷彿とさせます。

頑丈な頭骨をもっていた

この恐竜は最大の堅頭竜であり、その頑丈な頭骨は、厚さが20〜30cmにもなる骨の塊でできていました。

頑丈な頭の秘密と用途

この石頭は、当初、オス同士が頭をぶつけ合うための武器だと考えられていました。

しかし、頭突きによる衝撃を逃がす仕組みがないことや、頭骨に戦闘でできた外傷が見つかっていないことから、その説は現在では疑問視されています。

現在では、この頭部は仲間同士で優劣を決めたり、メスを惹きつけたりするためのディスプレイとして使われていた可能性が高いという説が有力です。

しかし、全く武器にならなかったわけではありません。

ティラノサウルスのような肉食恐竜から身を守る際に、相手の脚や首に頭突きを見舞っていたと考えられています。

頭頂部の周りや鼻の上は骨でできた角やこぶで覆われ、その姿はまるで完全武装のようでした。

頭頂部の周りや鼻の上は骨でできた角やこぶで覆われていた

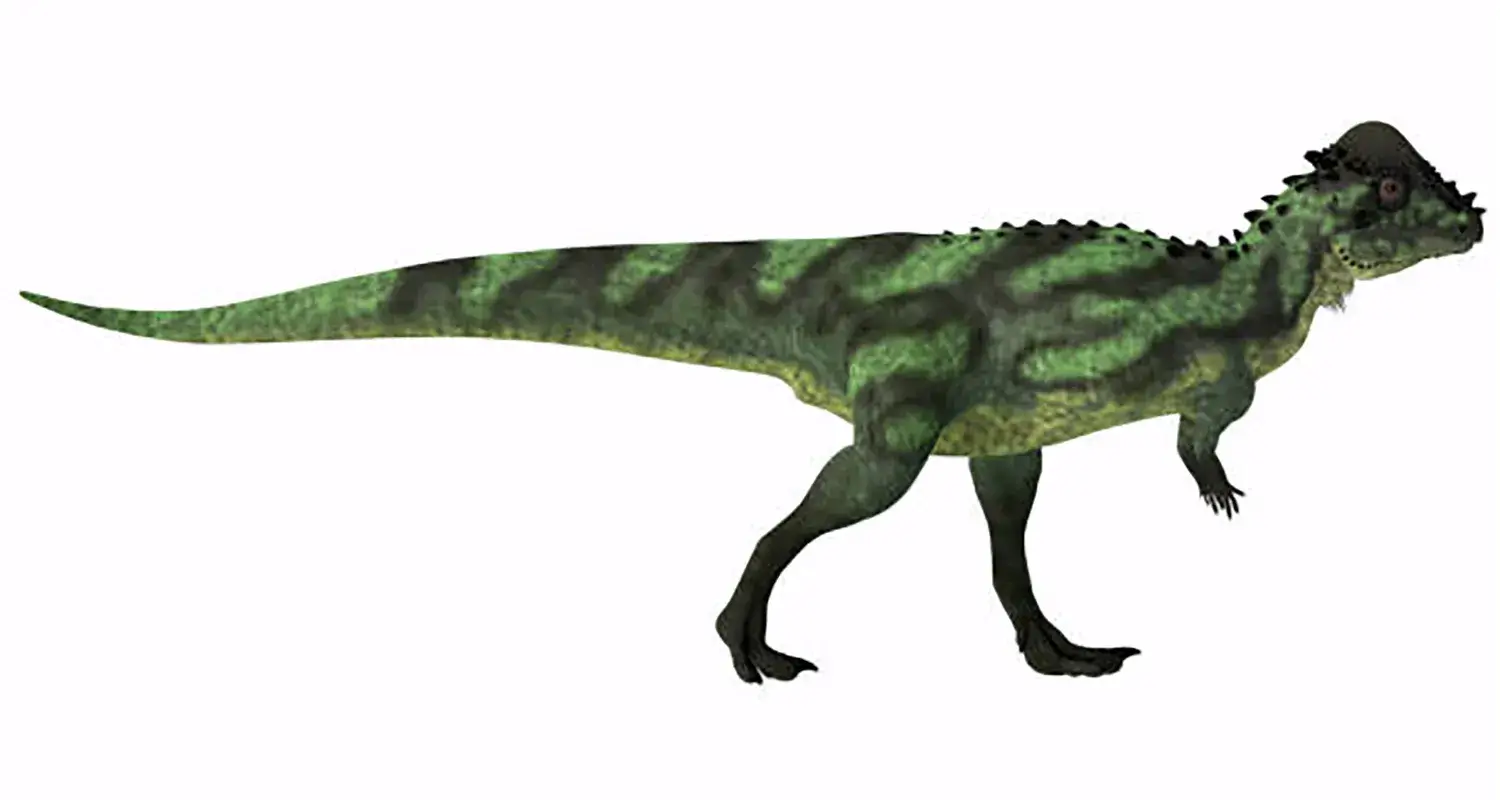

俊敏な動きと未解明な全身像

パキケファロサウルスの長い尾は、骨化した腱で補強されていたため真っ直ぐと宙に浮かすことができました。

この尾でバランスをとることで、二足歩行での機敏な動きを可能にしていたと考えられています。

尾でバランスをとることで、二足歩行での機敏な動きを可能にしていた。

しかし、パキケファロサウルスの全身骨格はまだ完全には発見されておらず、現在知られている姿は、研究が進んでいる近縁種のデータを流用して復元されたものです。

そのため、頭突きに耐える衝撃吸収の構造が見つかれば、昔の図鑑に描かれていたような、頭突きで戦う姿が本当だったと証明される可能性も残されています。