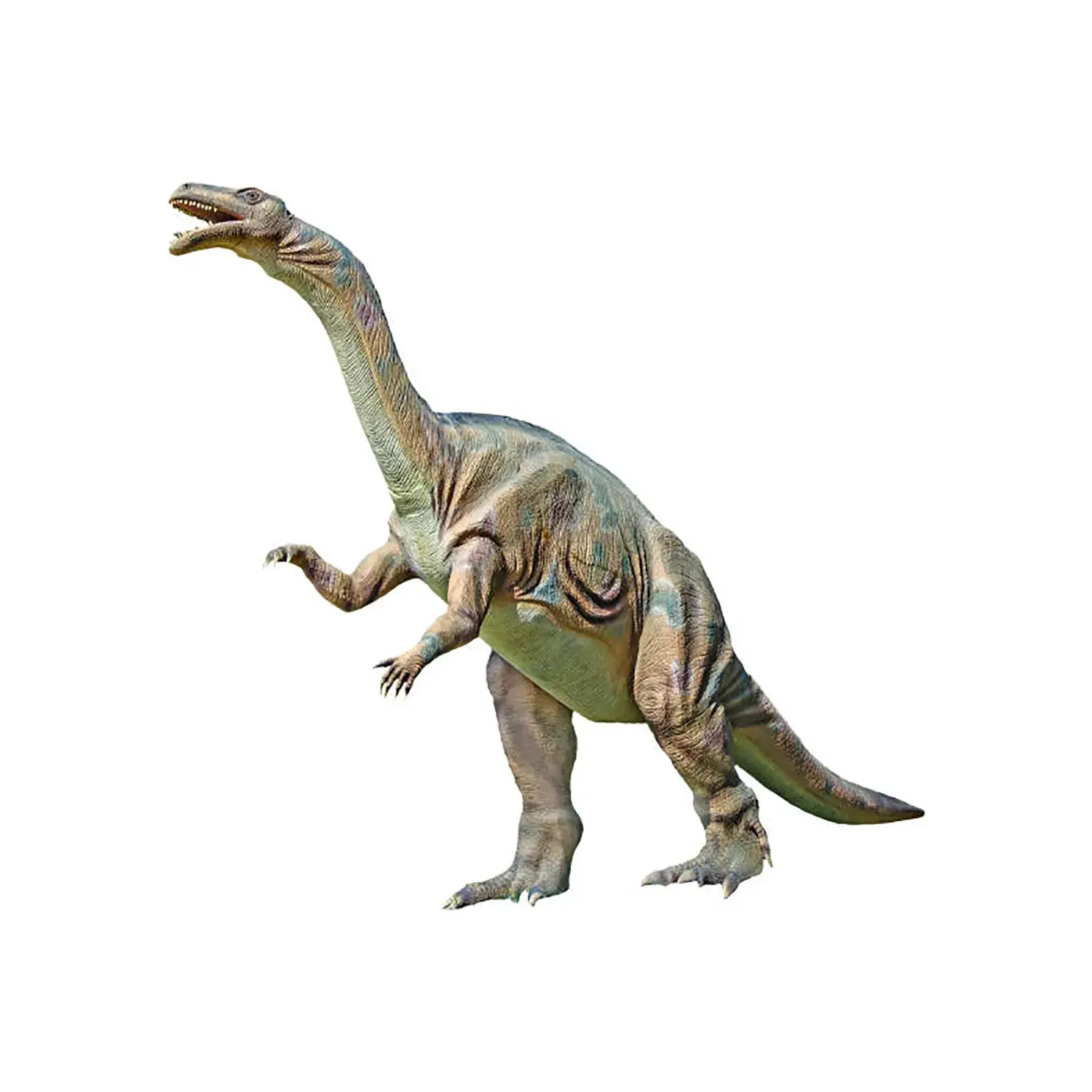

ブラキオサウルス Brachiosaurus

名前の由来

腕トカゲ

科名

ブラキオサウルス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、竜脚形類

生息地(発見地)

アメリカ、タンザニア

時代

約1億6100万~1億4600万(ジュラ紀後期)

全長

約25m

体重

約23~50トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・パーク における活躍

『ジュラシック・パーク』において、観客に強烈な印象を残した恐竜の一頭です。

島を訪れたアラン・グラント博士一行が、初めて生きた姿で遭遇した恐竜こそ、このブラキオサウルスでした。

彼らの目の前で後肢で立ち上がり、頭上高くにある木の葉を悠然と食べるシーンは、圧倒的なスケール感と実在感を観客に示し、深い感動を与えました。

劇中での主な登場は、この最初の遭遇シーンと、グラント博士と子供たちがティラノサウルスから逃れるために登った木の近くに現れるシーンの、計2回です。ジュラシック・パークIII における活躍

本作に登場するのは、イスラ・ソルナ島に生息する個体群です。

第1作および第5作に登場したイスラ・ヌブラル島の個体と比較すると、全身が緑がかった体色で、特に頭上が赤くなっているなど、外見の雰囲気が大きく異なっています。

この体色の違いは、性別による差異であると公式に設定されています。

劇中で最も目立っている個体はオスであり、その公式サイズは全長15.8m、体高15.5m(オスのデータ)とされています。

劇中での主な役割は、物語の終盤、ビリーを失った(と思われた)ことで一行が意気消沈している場面です。

彼らの前にブラキオサウルスが雄大な姿を現すシーンは、絶望的な状況下において一行に希望を与える象徴として描かれました。ジュラシック・ワールド/炎の王国 における活躍

本作に登場するブラキオサウルスには、イスラ・ソルナ島から移送されてきた個体群に加え、初代「ジュラシック・パーク」崩壊後も生き延びていた個体が生息していたとされています。

第4作『ジュラシック・ワールド』の営業期間中、ブラキオサウルスは飼育・一般公開されていませんでした。

そのため、第1作の頃から独自の生態系を築き上げてきた個体と合わせ、その両方が野生化した状態で島に生息していたと見られています。

物語の中盤、ブラキオサウルスは無人化し廃墟となったパークのメイン・ストリートを悠然と徘徊していました。

その姿は、図らずもイスラ・ヌブラル島を再び訪れることになったオーウェンたちを、かつてと変わらぬ姿で出迎える形となりました。

火山の噴火によって多くの恐竜が命を落とす中、唯一生き残っていた1頭のブラキオサウルスが、命からがら島の端にある波止場まで逃れてきます。

実はこの個体こそ、第1作でアラン・グラント博士たちの前に最初に現れ、後ろ足だけで立ち上がって葉を食べた、あの「最初のブラキオサウルス」と同一個体でした。

しかし、そのあまりに巨大すぎる体躯が仇となり、救出用の輸送船に乗せることは不可能でした。

出発した船上の人々が涙ながらに見守る中、海に飛び込むこともできず、ブラキオサウルスは取り残されます。

そして、迫りくる火砕流と煙に飲まれ、悲痛な鳴き声を上げながら焼死するという、シリーズ屈指の壮絶な最期を遂げました。

この印象的な火砕流のシーンについて、制作段階では当初、別の恐竜での演出も検討されていたようです。

しかし、監督は「イスラ・ヌブラル島で初めて出会った恐竜で、島の物語を終わらせるのは正しい選択肢だった」と語っています。

シリーズの「始まり」を象徴するブラキオサウルスの死をもって、イスラ・ヌブラル島という「夢の跡地」の完全な崩壊を描くという、深い演出意図が込められていたのです。

波止場の個体は救うことができませんでしたが、ブラキオサウルスという種自体が再絶滅の憂き目に遭う事は辛うじて免れています。

劇中の資料「Arcadia's manifest(アルカディア号の積荷目録)」によれば、別の成体1頭が捕獲され、無事に本国へ送られた事が確認されています。

また、物語の終盤に登場する胚(受精卵)保存ケースでもその名前が確認できることから、DNAサンプルも無事に保護されたことが示唆されています。ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

前作『ジュラシック・ワールド/炎の王国』では、イスラ・ヌブラル島の崩壊と共に悲劇的な最期を遂げた個体が、多くの観客の心に強く印象に残っています。

しかし、ブラキオサウルスの血脈は途絶えていませんでした。

本作では、別の個体が何頭か捕獲されていたらしく、バイオシン社の保護区「バイオシン・サンクチュアリ」にて生息が確認され、安全な環境下で飼育されている様子が描かれています。

また、公式プロモーションサイト「Dinotracker」の情報によると、バイオシン・サンクチュアリだけでなく、世界各地でその姿が確認されています。

具体的な目撃場所としては、フィンランドやブラジル、そして広く南アメリカ地域が挙げられており、寒冷地から熱帯まで広範囲に活動の場を広げていることがうかがえます。

解説

ブラキオサウルスは、1900年の発見以来、長きにわたり史上最大の恐竜として世界にその名を知らしめてきました。

現在では、アルゼンチノサウルスやセイスモサウルスといった、より巨大な恐竜が発見されその座を譲りましたが、その圧倒的な存在感と人気は今も衰えることはありません。

ブラキオサウルス

その学名「Brachiosaurus」は、ラテン語で「腕トカゲ」を意味する言葉からきています。

この名前は、後肢に比べて非常に長い前肢を持つユニークな特徴に由来しており、ジュラ紀後期に北米やアフリカに生息していました。

アフリカで発見された個体はジラフタイタンと呼ばれることもあります。

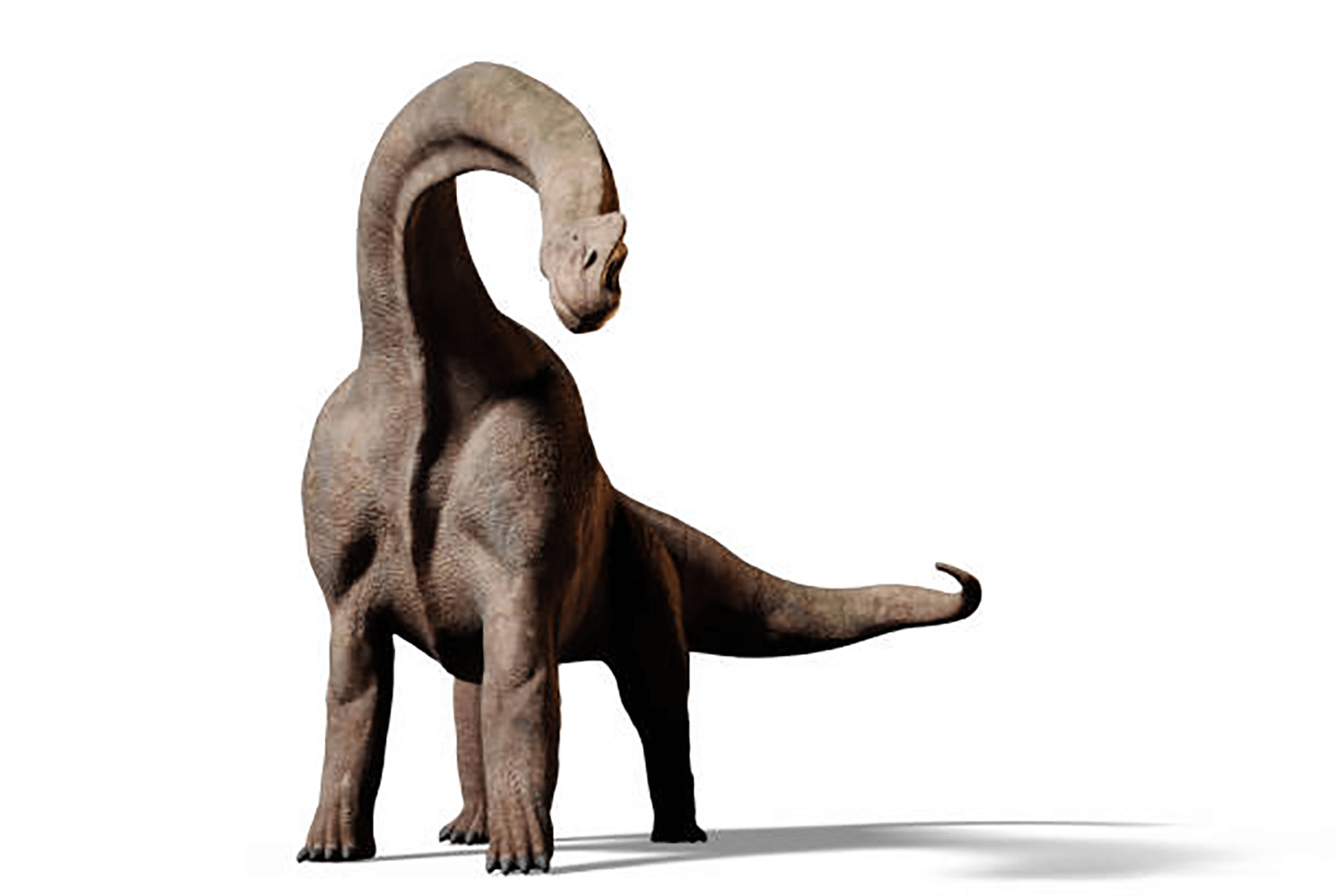

超巨大な体と驚くべき身体構造

ブラキオサウルスは、体長およそ25m、体重は最低でも23トン、最大では50トンにもなるといわれる超大型の竜脚形類です。

これは現代のシロナガスクジラに匹敵するサイズで、この巨体がわずか30年ほどで成長したと考えられています。

もし現代にこの巨人が生きていたら、頭を目いっぱいもち上げるとビルの5階の窓をのぞくことができたでしょう。

その最大の特徴は、非常に長い首と、後肢よりもはるかに長い前肢です。

ほとんどの竜脚形類は後肢の方が長いのですが、ブラキオサウルスは前肢が長く、この特徴が名前の由来にもなっています。

非常に長い首と、後肢よりも長い前肢。

首の謎:上がらない首と「吊り橋」理論

かつての復元画では、たっぷり筋肉のついた太い首を垂直に持ち上げている姿が描かれていました。

しかし、ブラキオサウルスの首の骨をコンピューター断層撮影(CT)で調べたところ、その内部はほとんどスカスカの空洞になっていることがわかったのです。

まるで薄い骨でできた風船のような構造で、最も薄い部分はハガキよりも薄かったとされています。

これほど骨が薄いと、大きな筋肉をつけることもできません。

では、どうやって首を支えていたのでしょうか。

ブラキオサウルスのような超大型竜脚形類の体は「吊り橋」のような構造だったと考えられています。

後肢と骨盤を支柱として、ワイヤーに相当する強靭な靭帯で、前方の首から後方の尾までの骨を吊り下げていたというのです。

靭帯で首から後方の尾までの骨を吊り下げていた

この構造では、首はほとんど動かすことができず、頭を上に持ち上げるのは不可能だったと考えられています。

肩の高さ(地面から約5m)でほぼ水平に保つのが限度だったとされ、この高さでもキリンと同等程度の高さの木に届いていたことになります。

もし無理に首を高く上げていたとすれば、脳に十分な血液を送ることができず、失神してしまった可能性も指摘されています。

長い首の本当の理由:繁殖のためのディスプレイ

機能性を犠牲にしてでも骨を軽く、筋肉を最小限にする。

なぜそこまでして体を大きく、首を長くする必要があったのでしょうか。

以前は、高い木の葉を食べるためだと考えられていましたが、多くのハンディキャップ(1回の呼吸に数十秒、食べたものが胃に届くまで時間がかかる、激しい運動ができないなど)を考えると、この説は説得力を失いました。

ヒントとなるのは、子供のうちはそれほど首が長くないという事実です。

子供にはなく、大人になるにつれて発達する特徴は、多くの場合、繁殖のための性的なアピールだと考えられます。

ブラキオサウルスの世界では、首が長ければ長いほど異性にモテたのかもしれません。

実生活ではメリットがほとんどなくデメリットばかりであるにもかかわらず、首を長く進化させたのは、生存よりも繁殖を優先した結果だったと考えられているのです。

一方で、水を飲むために首を下げる必要があったことから、首の下側には首を下げるための筋肉が多少はつく構造になっていました。

首の下側の筋肉を縮めることで首を下げ、筋肉を緩めるとまた自然に元の位置まで上がるという、上下動をさせていたのでしょう。

水を飲むブラキオサウルス

食事と社会性、そして化石の希少性

ブラキオサウルスは草食で、口先が下を向いており、分厚いくちばしで植物を摘み取り、奥歯ですりつぶして食べていたと考えられています。

重さ1トン近くにもなる頭を上に持ち上げることは不可能だったため、丈の高い植物は食べられなかったとされています。

その巨大な体と、低栄養な植物を食べる食事法から、とにかくたくさん食べ続けなければなりませんでした。

しかし、慣性恒温性という仕組みによって燃費がよかったため、ゾウよりもはるかに巨大でも、ゾウ並みの食事量(1日20時間程度)で体を維持することができたと考えられています。

ブラキオサウルスは、かつて水中生活者とされた時期もありましたが、現在では完全な陸生動物だったことが判明しています。

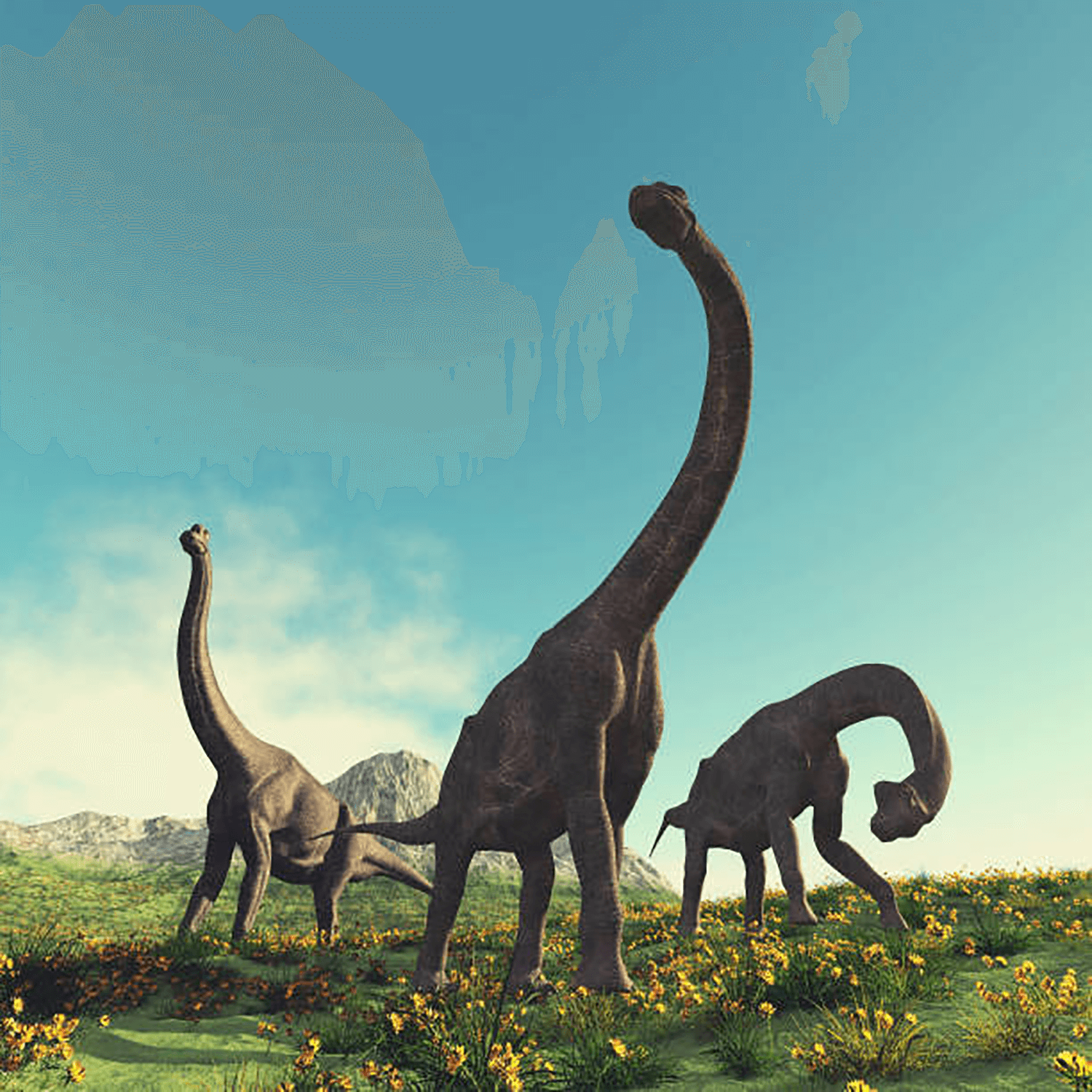

彼らの足跡が多数密集した状態で発見されることから、何百頭もの大群をつくって移動していたと考えられています。

彼らは、食料である植物が豊富な場所を、ゆっくりと食べ歩きながら暮らしていました。

群れで移動するブラキオサウルス

やみくもに移動するのではなく、決まった経路を一巡し、元の場所に戻ってくる頃には植物が再び育っているという合理的なサイクルを維持することで、食いはぐれることなく1億年以上にもわたって繁栄を続けることができたのです。

これほどの巨体を持つブラキオサウルスですが、頭骨はあまり大きくなく、長さも約50cm程度でした。

敵が現れた場合、この小さな頭部で戦うことはせず、長い尾を武器として使用していたと言われています。

ジュラ紀後期に繁栄したブラキオサウルスの化石は、発見された数が非常に少なく、ジュラ紀後期の地層以外ではほとんど見つかっていません。

しかし、近縁種の化石が白亜紀前期の地層でも発見されたことから、ブラキオサウルス類の恐竜はジュラ紀以降も繁栄していたことが確認されています。

この偉大な「腕トカゲ」は、その高い知名度とは裏腹に、まだ多くの謎に包まれています。

今後、新たな化石の発見や研究によって、その姿はさらに更新されていくことでしょう。