ストルティオミムス Struthiomimus

名前の由来

ダチョウもどき

科名

オルニトミムス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、獣脚類

生息地(発見地)

アメリカ、カナダ

時代

約7,700万〜6,600万年前(白亜紀後期)

全長

約4.3m

体重

約150kg

食性

主に植物食

名前の由来

ダチョウもどき

科名

オルニトミムス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、獣脚類

生息地(発見地)

アメリカ、カナダ

時代

約7,700万〜6,600万年前(白亜紀後期)

全長

約4.3m

体重

約150kg

食性

主に植物食

解説

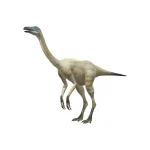

ストルティオミムスは、「ダチョウもどき」という意味の名を持つ、白亜紀後期(約7,700万〜6,600万年前)に北アメリカ大陸に生息していたオルニトミムス科の恐竜です。

その走る姿がダチョウに似ていることから、この類の恐竜は「ダチョウ恐竜」と呼ばれています。

オルニトミムス科の中では最も多くの化石が見つかっており、当時の環境下で非常に繁栄していました。

俊足の防御戦略と身体的特徴

ストルティオミムスは、体長約4.3m、体重150kgほどの小柄な体躯で、ダチョウのようなスリムな体つきが特徴です。

骨格の軽量化に成功した結果、その最高速度は時速60〜80キロメートルにも達したとされています。

この恐竜には、この抜群の健脚以外に肉食恐竜と戦うための武器が一切備わっていませんでした。

そのため、ティラノサウルスなどの捕食者と遭遇した際は、肉弾戦を避け、ひたすら死に物狂いで逃げ回るという徹底した防御戦略をとっていたと考えられています。

尾の骨は固まっており、走行時に体のバランスをとるのに使われていました。

ストルティオミムスは、大きな眼を持ち、高い視力を生かして周囲を警戒していました。

彼は白亜紀の最後まで生き延びた恐竜の一つです。

器用な手と複雑な食性

ストルティオミムスの頭部はスレンダーで、歯のないくちばし状の口を持ち、顎の力は弱く、大きな獲物を襲うことはできませんでした。

器用な手

ストルティオミムスは長い前肢と長い指を持っていました。

この細長い腕をフックのように使って背の高い草や枝を自分の元へ引っ張り込んで食べるという器用なことができました。

消化方法

歯がなかったため、木の実などを丸呑みにし、胃の中の胃石で消化していたと考えられています。

これは、彼が硬い植物を食べていた証拠の一つです。

食性論争

高い視力を生かして昆虫やトカゲを探すこともありましたが、主に植物を食べるのがほとんどでした。

現在では、胃石の化石や手をフックとして使った痕跡などから、植物食の傾向が強い雑食だったというのが主流です。

ストルティオミムスは、その俊敏な動作と独自の採食方法で、白亜紀の厳しい環境を生き抜いたのです。