アマルガサウルス Amargasaurus

名前の由来

アマルガ(地名)のトカゲ

科名

ディクラエオサウルス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、竜脚形類

生息地(発見地)

アルゼンチン

時代

約1億2940万〜1億2246万年前(白亜紀前期)

全長

約10m

体重

約3〜4トン

食性

植物食

名前の由来

アマルガ(地名)のトカゲ

科名

ディクラエオサウルス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、竜脚形類

生息地(発見地)

アルゼンチン

時代

約1億2940万〜1億2246万年前(白亜紀前期)

全長

約10m

体重

約3〜4トン

食性

植物食

解説

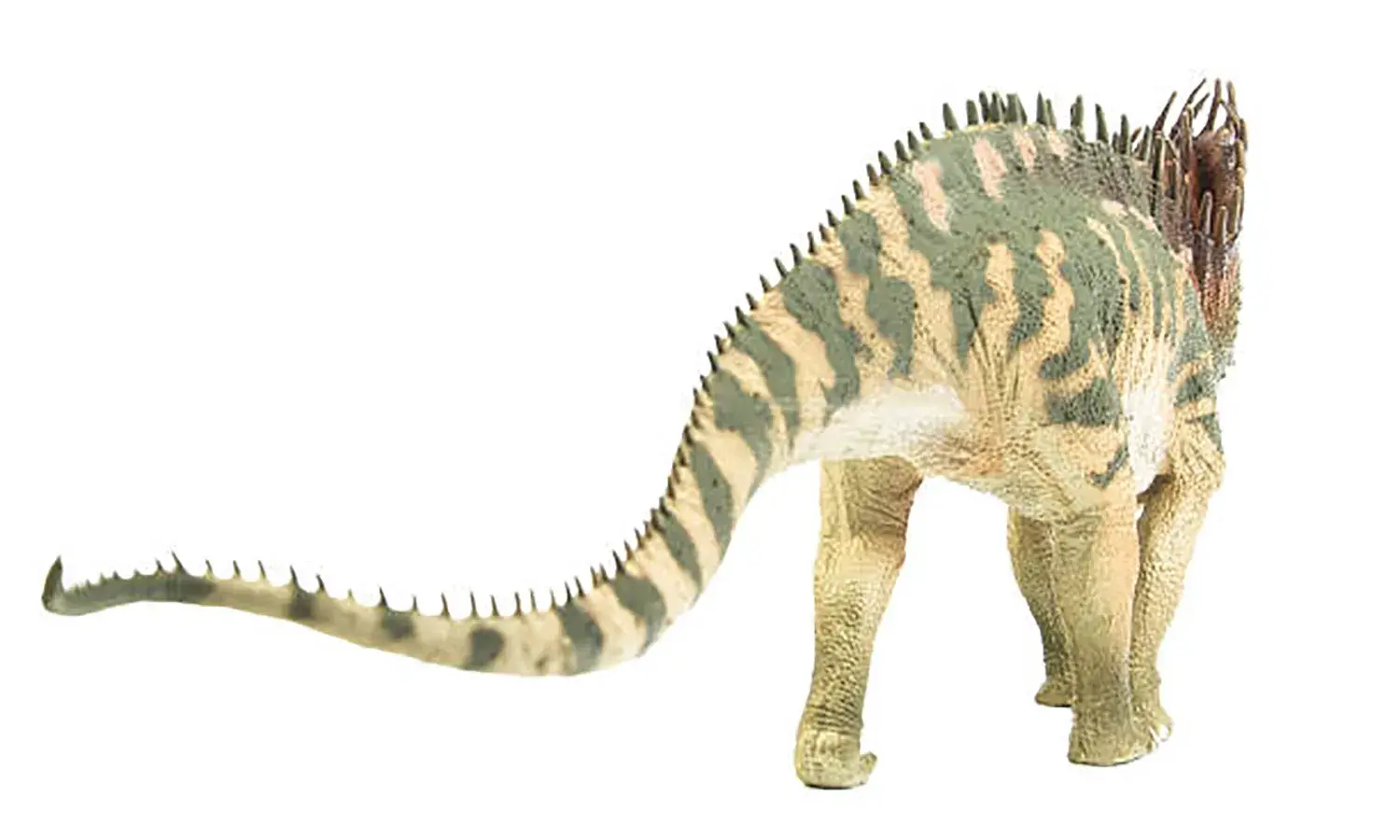

アマルガサウルスは、白亜紀前期に南アメリカ、現在のアルゼンチンに生息していた中型の竜脚形類です。

全長は10mほどで、体重はゾウと同じくらいの3〜4トンと、竜脚形類の中では比較的小柄でした。

その最大の特徴は、首から背中にかけて二列に並んだ、長く鋭いトゲ状のスパイクで、最も長いものは50cm以上にも達しました。

首から背中にかけて二列に並んだトゲ状のスパイクが特徴

この異様な姿は、まるでパンクロッカーのような印象を与え、他のどの竜脚形類にも見られないユニークな特徴です。

謎に包まれたスパイクの役割

アマルガサウルスの代名詞ともいえるこの独特なスパイクが何のために使われていたのか、その役割については今なお多くの議論が交わされています。

主な仮説は以下の通りです。

防御説

肉食恐竜が首筋に噛みつくのを防ぐための、物理的なバリアや武器として機能したとする説が有力です。

突起は骨でできており、一度折れたら二度と生えてこなかったと考えられているため、命がけの武器だったのかもしれません。

ディスプレイ説

長く派手なトゲを、仲間を見分けたり、異性に求愛したりするための「飾り」として使っていたとする説もあります。

近縁種の研究から、オスの方がより発達していたと考えられているため、メスへのアピールとして使われていた可能性は高いでしょう。

体温調節説

かつては、トゲの間に皮膚の膜が張られ、体温調節に使われる「帆」を形成していたと考えられていました。

しかし、トゲの断面が円形であることなどから、現在では独立したトゲだったという見方が有力です。

その役割は一つだけではなく、複数の機能を兼ね備えていたのかもしれません。

生態とユニークな身体的特徴

アマルガサウルスは、竜脚形類の中では比較的首が短めでした。

そのため、高い木の葉を食べるのではなく、地面に近いシダ植物などを主食とする「ローブラウザー」だったと考えられています。

化石が発見された地域は、当時、網目状の河川が流れる豊かな氾濫原でした。

アマルガサウルスの頭部はディプロドクスに似ていますが、体はディプロドクスに比べるとかなり小さめでした。

前肢が後肢よりも長く、足の指は5本あり、現在のゾウの足に似ていたとされています。

2014年には、頭蓋骨をCTスキャンして脳腔と内耳の3Dモデルを作成する調査が行われ、内耳の構造から、アマルガサウルスが他の竜脚形類と比較して聴覚が乏しかったことが示唆されています。

驚きの近縁種と今後の研究

アマルガサウルスが属するディクラエオサウルス科は、奇妙なトゲを持つことで知られています。

近年、同じアルゼンチンから発見された近縁種「バハダサウルス」は、アマルガサウルスよりもさらに長く、前方に鋭く湾曲した恐ろしいトゲを持っていました。

この発見は、ディクラエオサウルス科の恐竜たちが、生存競争を勝ち抜くために、いかにユニークな進化を遂げたかを物語っています。

現在、アマルガサウルスの化石は不完全なものが1体しか発見されておらず、その全体像や生態については、まだまだ多くの謎が残されています。

今後の研究によって、このユニークな姿をした恐竜の秘密が明らかになることが期待されています。