アパトサウルス Apatosaurus

名前の由来

迷わすトカゲ

科名

ディプロドクス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、竜脚形類

生息地(発見地)

アメリカ

時代

約1億6100万~1億4500万年前(ジュラ紀後期)

全長

約26m

体重

約24〜32トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク における活躍

「『ジュラシック・ワールド』が初登場では?」と思われた方もいるかもしれませんが、実は『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』こそが、アパトサウルスのシリーズ初デビュー作品です。

では、どこに登場したのかというと、マルコム博士一行がラプトルの巣を通り抜けて研究所(通信センター)へ行こうと話し合っていたシーンです。

ラプトルの縄張りから通信センターの間の地点に、巨大な白骨死体が転がっていました。

実はこれこそがアパトサウルスそのものだったのです。

つまり、アパトサウルスの記念すべきシリーズデビューは、死体役としての登場でした。ジュラシック・ワールド における活躍

『ジュラシック・ワールド』において実質的なシリーズデビューを果たしました。

故マイケル・クライトンの原作第1作に登場した恐竜であり(第2作ではそれらしき死骸が登場)、実に25年越しの映像化となります。

(当初、第1作目ではディプロドクスが映像化される予定でした)。

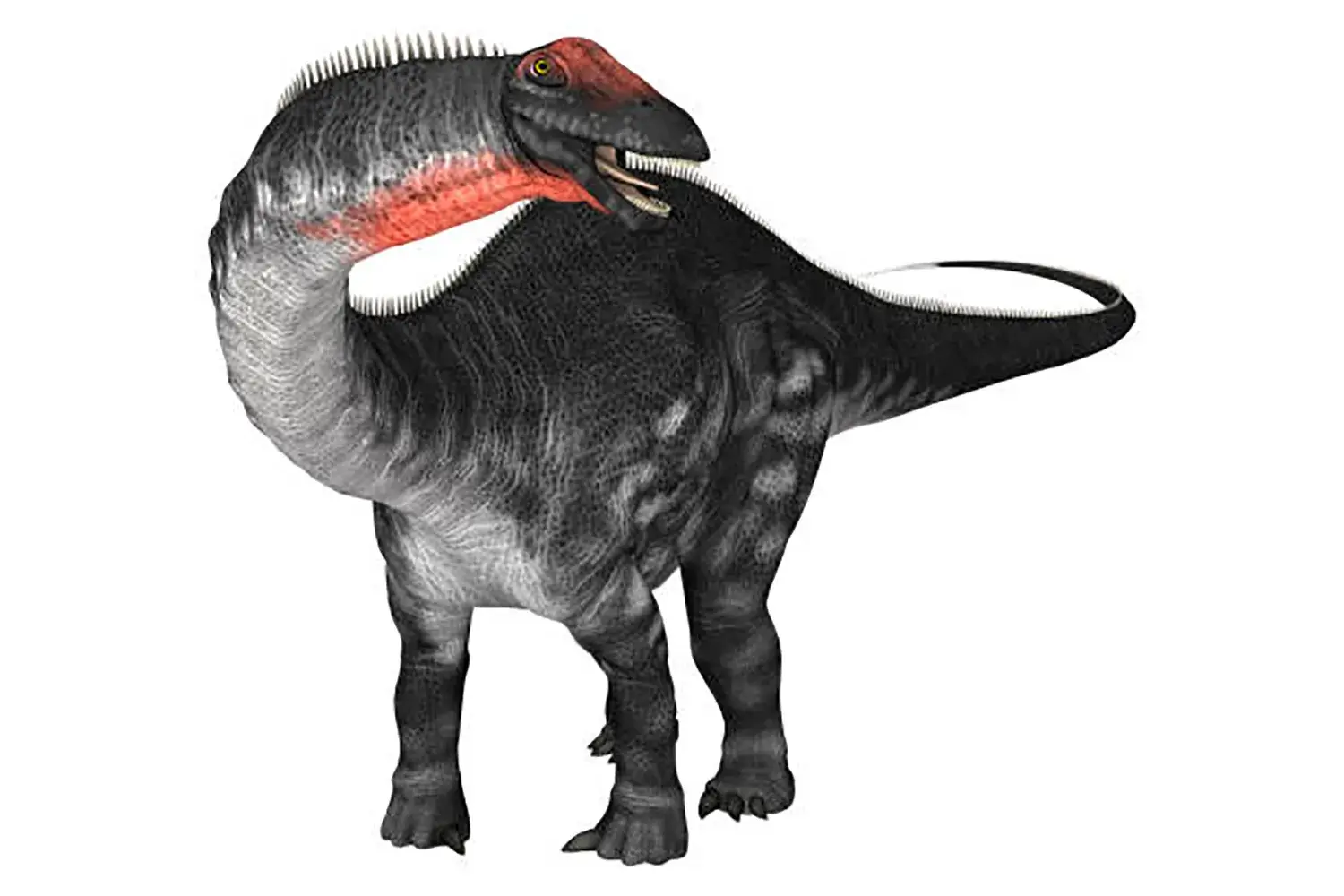

インジェン社を買収したマスラニ社が建設した「ジュラシック・ワールド」のために再生され、パーク展示範囲内では最大の巨体を誇る恐竜でした。

劇中に登場する個体は、灰色の肌に青い縞模様があり、下腹部と顔部分は暗く焼けたような肌色をしています。

オリジナルのアパトサウルスとは異なり、食べ物を噛んで食べることにより体重が軽くなった、という映画独自の設定がなされています。

彼らは「ジャイロスフィア・バレー」にて、ステゴサウルス、パラサウロロフス、トリケラトプスら他の草食恐竜と一緒に暮らしていました。

また、「ジェントル・ジャイアンツふれあい動物園」では子供の個体(幼体)に触れ合うことができ、序盤には幼体が子供に抱きつかれる微笑ましいシーンも描かれています。

このように、何不自由なくのんびりと平和に過ごしてきたアパトサウルスたちでしたが、脱走したインドミナス・レックスに襲われた際、その巨体ゆえに逃げ遅れ、群れごと虐殺されてしまいます。

唯一生き残った1頭も致命傷を負っており、ザックとグレイの救出にやって来たオーウェンとクレアに看取られながら息を引き取りました。

このアパトサウルスの死を間近で看取った経験が、パークの管理者として恐竜を「商品」としか見ていなかったクレアの心境に、大きな変化をもたらすきっかけとなりました。

なお、この看取られるシーンのアパトサウルスの頭部は、アニマトロニクス技術によってリアルに再現されています。ジュラシック・ワールド/炎の王国 における活躍

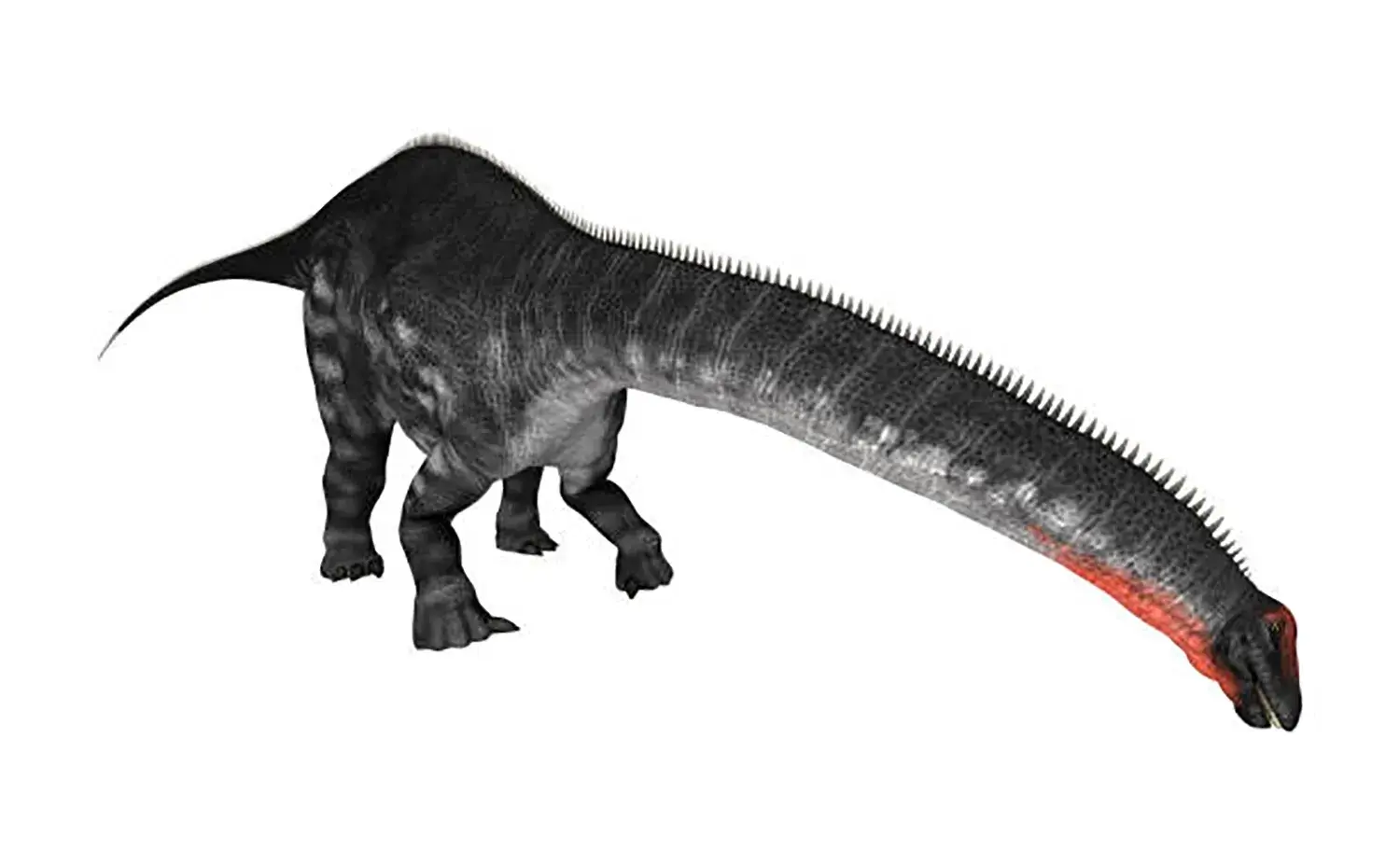

『ジュラシック・ワールド』にも登場した巨大竜脚形類であり、パーク展示範囲内では最大の草食恐竜でした。

その特徴として、尻尾はブラキオサウルスのそれの2倍の長さを誇りますが、背の高さはブラキオサウルスに比べて6倍低いという独特なプロポーションを持っています。

劇中における主な活躍は、イスラ・ヌブラル島での火山噴火から逃げ出すシーンです。

迫りくる危機に対し、人間サイドのように終始逃げ回る姿が描かれました。

この逃走劇において多数の個体が確認されましたが、その巨体ゆえに捕らえやすかったため、捕獲チームのターゲットとなり、捕獲されてしまいます。

捕獲された個体は、アメリカ本土にある「ロックウッド・エステート」へと移送されました。

映像では、数頭(2〜4頭)の個体が確認されています。

物語の終盤、屋敷から脱出するシーンでもその姿を見せ、最終的には自由の身となりました。ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

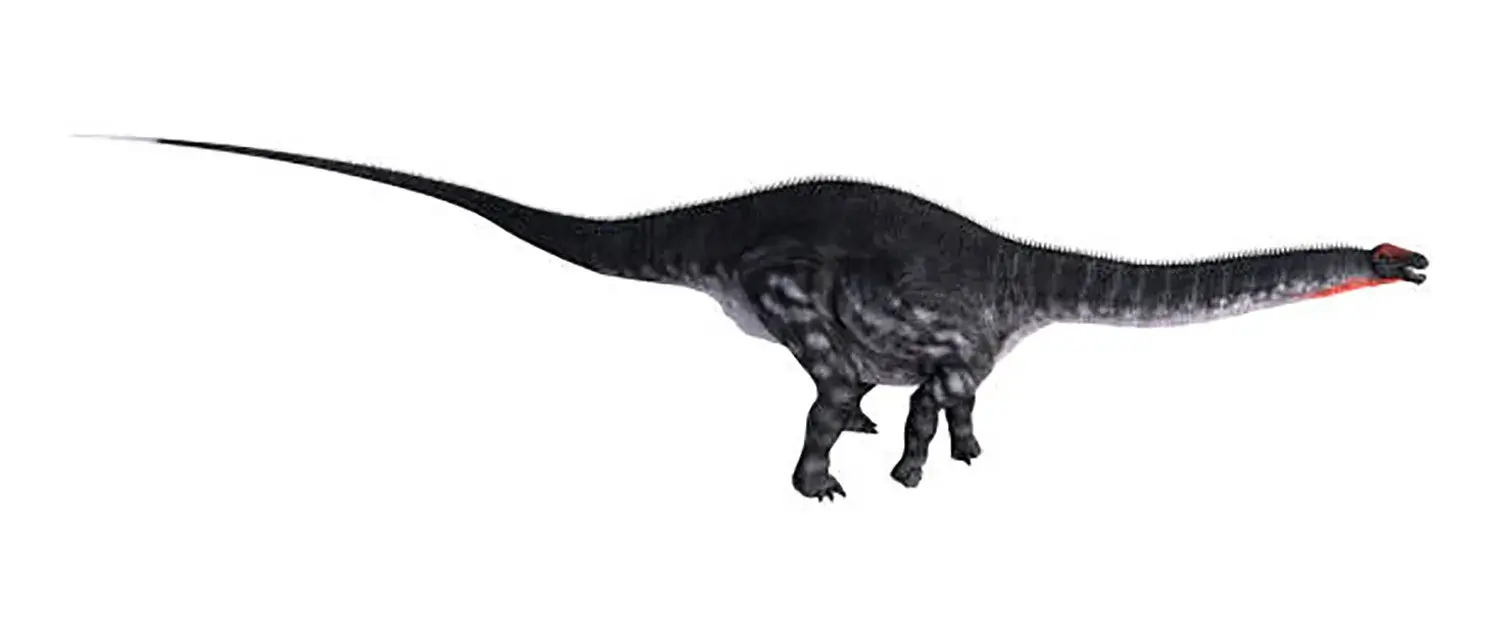

劇中では、雪の降るシエラネバダの麓の町中に、2頭のアパトサウルスが姿を現すシーンが描かれています。

背中に雪を積もらせたその姿は、熱帯のイメージが強い恐竜が寒冷な環境にも適応していることを示唆する、幻想的な光景でした。

町中に現れた巨大な恐竜に対し、混乱が予想されましたが、現場は比較的穏やかに収束しました。

メイジーの助言を受けた作業員たちが、アパトサウルスを刺激しないよう慎重に誘導を行い、2頭は大人しく森へと帰っていきました。

この場面は、メイジーの恐竜に対する知識や共感を示す重要なシーンとなっています。

また、公式プロモーションサイト「Dinotracker」の情報によると、アメリカだけでなくオーストリアにおいても、アパトサウルスの群れが目撃されており、世界各地で繁殖・定着している様子がうかがえます。ジュラシック・ワールド/復活の大地 における活躍

今回のアパトサウルスが登場するのは、島内などの自然環境ではなく、大都会ニューヨークです。

この個体は、ブロントサウルスと『ブロンコビリー』(西部劇のスターあるいは映画作品)にちなんで、「ブロント・ビリー」と名付けられています。

劇中では、保護施設から脱走し、街中で渋滞を引き起こすトラブルメーカーとして描かれました。

「ブロント・ビリー」は、北米大陸で最後まで生き残った竜脚形類だったようですが、その姿に往年の威厳はありません。

病気に侵され衰弱しており、保護施設から逃げ出した姿は痛々しく、保護管理下における恐竜たちの厳しい現実を物語っています。

このアパトサウルスを通じて描かれているのは、世間の恐竜に対する「関心の薄れ」です。

劇中のマスコミ報道では、以下の通り「二重の間違い」が犯されています。

種族の誤認

映像に映っているのはアパトサウルスであるにもかかわらず、マスコミは「ブラキオサウルス」と間違えて報道しています。

名称の矛盾

愛称の元ネタである「ブロントサウルス」は、国際動物命名規約に従えば、「アパトサウルス」と直されるべきものです。

そのため、そもそも名前自体が分類学的な誤解を含んでしまっています。

メディアが平気で名前を間違え、それを訂正する空気もない。

この描写は、現代における恐竜の扱いがいかにぞんざいで悲惨なものであるかを象徴しています。

解説

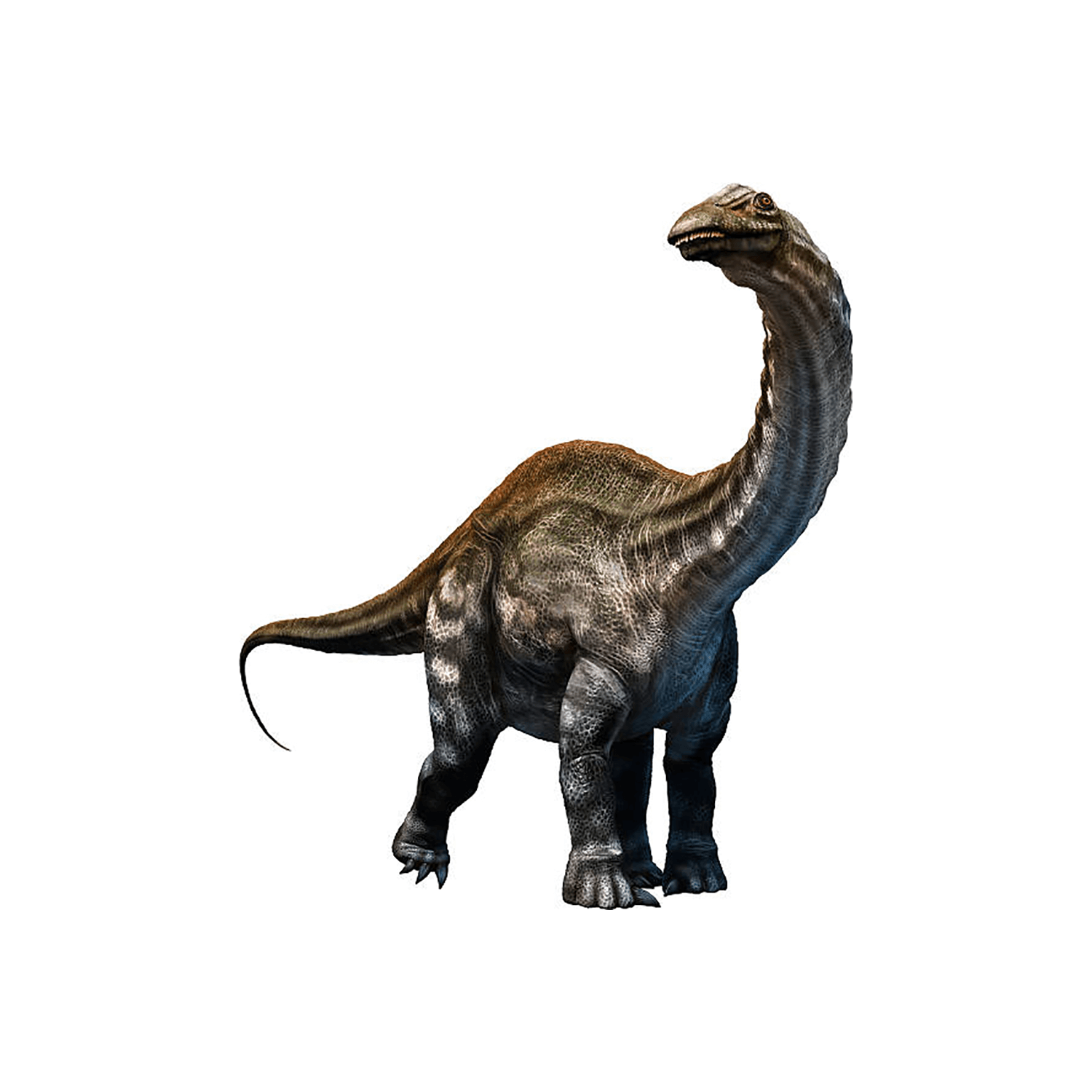

アパトサウルスは、ジュラ紀後期のアメリカに生息していた大型の草食恐竜です。

ジュラ紀後期のアメリカに生息していた大型の草食恐竜

その名は、かつてブロントサウルスとして広く知られていた恐竜と同一種であるとされ、古生物学界の歴史を物語る数奇な運命をたどってきました。

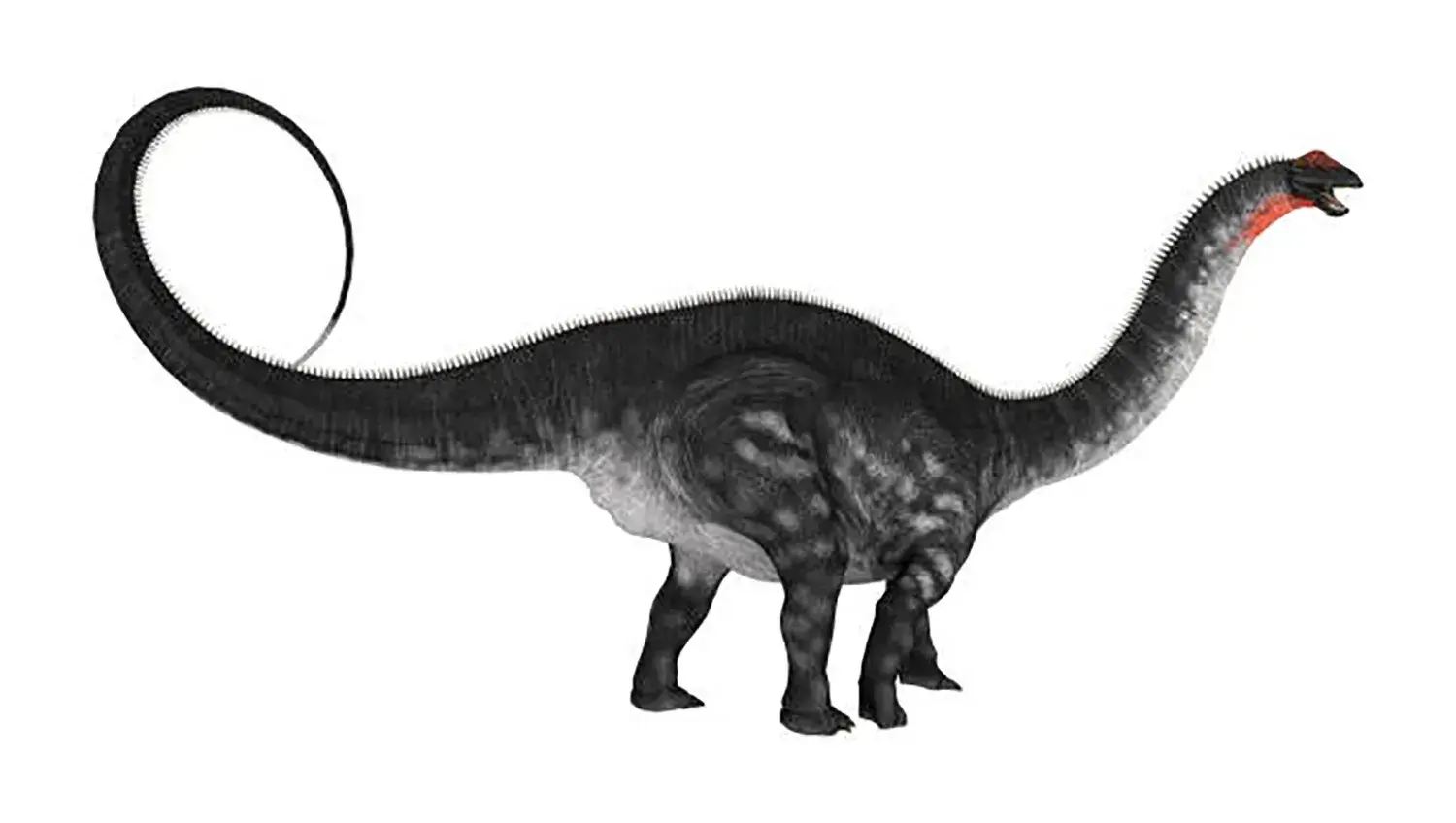

巨大な体とユニークな身体構造

アパトサウルスは、数ある竜脚形類の中でも、がっしりした体と首をもつことが特徴です。

体長およそ26m、体重は24トンから重いものでは32トンもあったとされ、その巨大さは圧倒的でした。

同じディプロドクス科のディプロドクスよりも体重が重かったと考えられています。

その長い首は、強い靭帯を使って6mにも及ぶ長さを持ち上げていたと推測されています。

強い靭帯を使って6mにも及ぶ長い首を持ち上げていた

また、後肢よりも前肢の方が長いこともアパトサウルスの特徴のひとつです。

かつては「こんな重い体が陸上を歩いたら自重で潰れてしまう」と考えられ、1960年代頃まで水中で生活していたという説が主流でした。

しかし、その後の研究で、現在では水棲説は完全に否定されています。

「ブロントサウルス」の誕生と消滅

アパトサウルスが発見された1877年頃、アメリカでは「化石戦争」と呼ばれる熾烈な競争が繰り広げられていました。

そんな中、ある学者がアパトサウルスを新種だと誤って同定し、「ブロントサウルス(雷トカゲ)」と名付けてしまいます。

ブロントサウルスはその後、本家アパトサウルスを上回る人気と知名度を獲得し、長年にわたり多くの図鑑やメディアで活躍しました。

しかし、後に見直しが行われ、ブロントサウルスはアパトサウルスと同種であると判断されます。

先に登録されていたアパトサウルスの名前が優先され、「ブロントサウルスは存在しなかった」という結論に至ったのです。

驚異の成長速度と知られざる生態

アパトサウルスは、その巨大な体が肉食恐竜から身を守る最大の武器であったと考えられています。

特に、前肢の親指と後肢の3本の指には大きなカギ爪があり、捕食者に対する武器として非常に有効でした。

驚くべきはその成長スピードであり、生まれてからわずか約13年で成体になっていた可能性があります。

特に幼体の時は、1日に体重が15kgも増えていたという説もあり、当時の食料となる植物が非常に豊富であったことを物語っています。

アパトサウルスは、四角い口の前方に鉛筆のような形の歯が並んでいましたが、これは咀嚼には役立ちませんでした。

歯を熊手のように用いて植物の葉をむしり、丸飲みして食べていたのです。

歯を熊手のように用いて植物の葉をむしり、丸飲みして食べていた。

また、アパトサウルスの頭骨は長年見つかっていなかったため、比較的似たカマラサウルスの頭骨が流用され復元されていました。

しかし、1990年代に完全な化石が発見され、細い流線型の顔をしていたことが判明しました。

新たな研究と不遇な恐竜

長年、頭骨を間違えられ、そしてブロントサウルスという別名で呼ばれ続けたアパトサウルスは、少々不遇な目にあったかもしれません。

しかし、2015年には「アパトサウルスとブロントサウルスは別種の恐竜である可能性が高い」という新たな研究結果が発表され、ブロントサウルスが再び復活しようという興味深い動きも見られます。

アパトサウルスの非常に頑丈で大きな骨格は、その堂々たる姿を現代に伝える貴重な手がかりとなっています。