ゲオステルンベルギア Geosternbergia

名前の由来

発見者(ジョージ・フライヤー・スタンバーグ)への献名として命名された

科名

プテラノドン科

分類

爬虫綱、翼竜目

生息地(発見地)

アメリカ

時代

約8930万〜7400万年前(白亜紀後期)

全長

約3〜6m(翼幅)

食性

魚食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク における活躍

生体としてスクリーンに登場することはありません。

しかし、インジェン社のハンターたちが持つ資料の中に、その姿が確認できます。

もっとも、これはイスラ・ソルナ島に本種が(プテラノドンとは別に)生息していたことを示すものではなく、映画公開当時はゲオステルンベルギアとプテラノドンが同一種(シノニム)として扱われていたため、資料上で混同されていただけです。

劇中のラストシーンに登場したのは「プテラノドン」とされていますが、この映画においてイスラ・ソルナ島に生息していた翼竜は、当時プテラノドンの一種とされていたゲオステルンベルギア(プテラノドン・ステルンベルギ)であった、という複雑な背景が存在します。

実は、本作で本来計画されていたラストシーンは、完成版の「ティラノサウルスがサンディエゴで暴れる」シーンではなく、マルコム博士や恐竜ハンターたちが翼竜と戦うというものでした。

現存する当時の絵コンテには、その戦闘シーンが描かれていますが、そこに登場していた翼竜こそ、当時まだプテラノドンのシノニムとして世間一般に知られていた「ゲオステルンベルギア」だったのです。

前述の通り、当時はまだ「ゲオステルンベルギア = プテラノドン」と認識されていたため、製作陣は(おそらくその特徴的なトサカのデザインから)ゲオステルンベルギアの姿を「プテラノドン」として起用し、ラストバトルに登場させる予定でした。

つまり、もし本来の計画通りに翼竜との戦いが撮影されていたならば、後のシリーズにおいて『ジュラシック・パークIII』でグラント博士に蹴られたりエリックを連れ去ったりする役割や、『ジュラシック・ワールド』でインドミナスと共演しオーウェンたちと対峙する翼竜は、プテラノドンではなく、このゲオステルンベルギアだった可能性もあったのです。

解説

ゲオステルンベルギアは、白亜紀後期の北アメリカ大陸、特にララミディア大陸沿岸部に生息していた翼竜の一種です。

その学名は、発見者であるジョージ・フライヤー・スタンバーグへの献名として名付けられました。

プテラノドンとの関係と独立:なぜ分類が変わったのか?

ゲオステルンベルギアは、その生息域と年代が、かの有名なプテラノドンと重複しており、トサカ(クレスト)を除けば姿形も酷似していました。

そのため、長年にわたりプテラノドンのシノニム(同種)として扱われてきた歴史があります。

実際、ゲオステルンベルギア・ステルンベルギは、プテラノドン・ステルンベルギという呼び名で一般にもよく知られています。

しかし、ゲオステルンベルギアはプテラノドンよりも生息年代がより古く、トサカの形状にも明確な差異が確認されました。

近年、「プテラノドン属に分類される種が多すぎるのではないか」という分類整理が進んだ結果、ゲオステルンベルギアもその経緯を辿り、2010年に独立した属として学会に認められました。

単独の属となったことで、近年ではメディアなどでの露出の幅も広がっています。

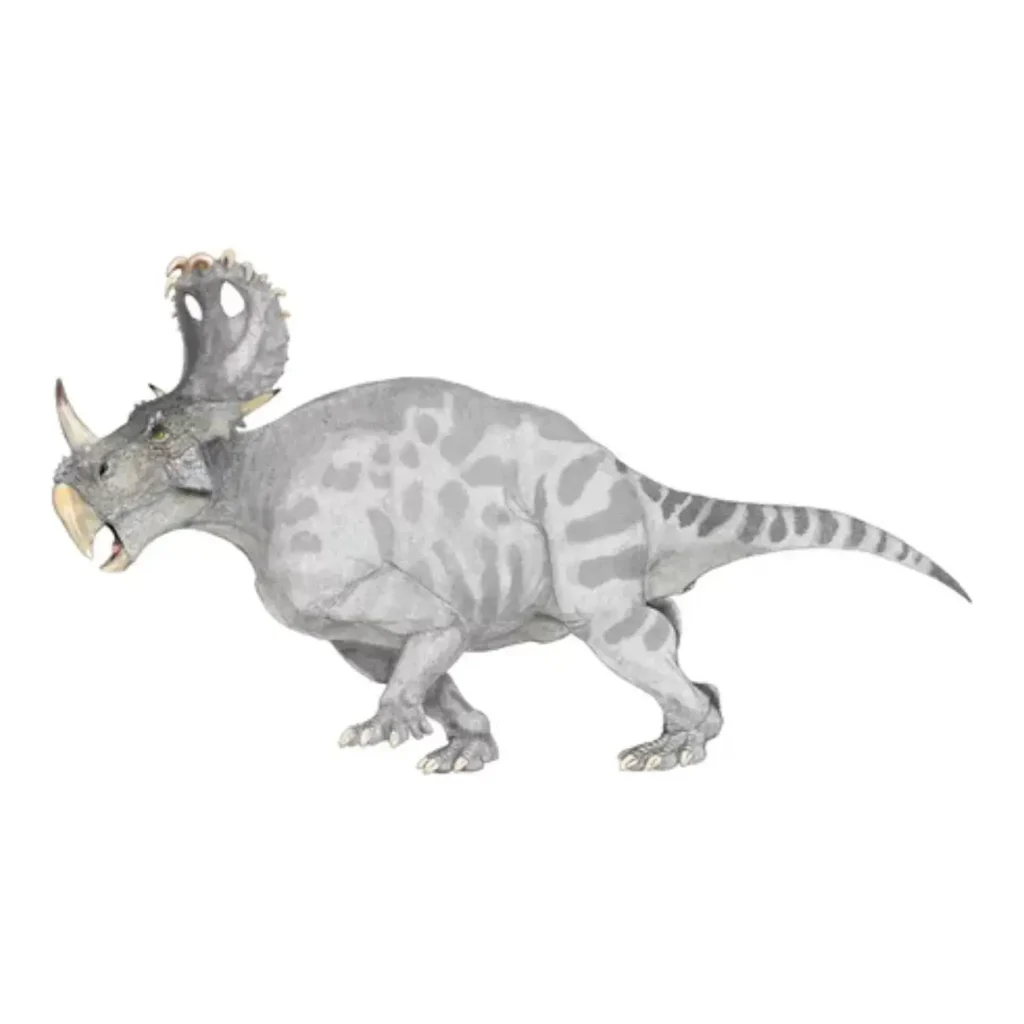

最大の特徴:烏帽子(えぼし)のようなトサカ

ゲオステルンベルギアの最大の特徴は、頭から伸びる烏帽子(えぼし)のような独特な形状のトサカです。

この骨質のトサカは頭頂骨にあり、頭部の上向きかつ後方に伸びていました。

このトサカの利用目的は、主にメスを惹きつけるためのディスプレイであったと考えられており、彼らが他の種や年齢、性別を見分けるための目印になっていたと思われます。

トサカのバリエーション:種・性別による違い

トサカの大きさと形状は、年齢、性別、そして知られている2種によってバリエーション(個体差)がありました。

G. ステルンベルギア

オスのトサカは、高齢のものほど大きく垂直でした。

G. マイセイ

オスのトサカは、短く丸みを帯びた、垂直で小さいものでした。

メス

両種のメスのトサカは、オスのものより小さく狭く丸まっていました。

化石とサイズ

ゲオステルンベルギアは、翼開長3〜6mに達する大型の翼竜でした。

発見されている化石は、成体のオスの不完全な頭骨や、ほぼ完全な下顎骨(約1.25m)などがあります。

ほとんどの標本は破壊された状態(断片的)で見つかっていますが、その詳細を復元するには十分な情報が得られています。