ステゴサウルス Stegosaurus

名前の由来

屋根をもつトカゲ

科名

ステゴサウルス科

分類

双弓亜綱、鳥盤類、装盾類

生息地(発見地)

アメリカ、ポルトガル、マダカスカル

時代

約1億5500万~1億4500万年前(ジュラ紀後期)

全長

約9m

体重

約2.5~3.5トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・パーク における活躍

生きた個体が登場するシーンはありません。

劇中での登場は、デニス・ネドリーが恐竜の胚を盗み出す「胚保存室」のシーンのみです。

彼が盗む対象の一つとして、名前のみがラベルに記載されていました。

この際、ラベルのスペルが「Stegasaurus」と誤表記されている点も(よく見ると)確認できます。

なお、胚のラベルに描かれていた標識のデザインは、頭骨から肩甲骨までの上半身のものでした。ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク における活躍

『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』において、イスラ・ソルナ島に上陸したイアン・マルコム博士一行が最初に遭遇した恐竜が、親子の群れで出現したステゴサウルスです。

普段は群れで行動する比較的温厚な性質の恐竜として描かれています。

しかし、幼体を守る際には一転し、尾の先端にある強力なスパイクを武器として、侵入者に対し非常に激しい攻撃を加える一面も持っています。

劇中では、観察のために子供の個体に近づきすぎたサラ・ハーディング博士が、防御行動に出た親のステゴサウルスから尻尾による強烈な一撃を受けて負傷する場面が描かれました。ジュラシック・パークIII における活躍

『ジュラシック・パークIII』におけるステゴサウルスの登場は、背景(モブ)的な扱いで、ごくわずかなシーンに留まっています。

しかし、今作に登場する個体は、同作のティラノサウルス(T-REX)を上回るほどの(あるいは迫る体高という)驚異的な体躯で描かれているのが特徴です。

劇中では、序盤に島の上空を飛ぶ飛行機のシーンや、物語終盤の川岸でブラキオサウルスと出会うシーンにおいて、その群れや親子の姿が映っています。ジュラシック・ワールド における活躍

パーク内の草原のシーンでその姿を見せます。

劇中では、パラサウロロフスやトリケラトプス、アパトサウルスといった他の草食恐竜たちと共に登場し、ジャイロスフィア・バレーの生態系の一部として描かれました。ジュラシック・ワールド/炎の王国 における活躍

本作では、イスラ・ヌブラル島の火山噴火に際し、他の恐竜たちと共にパニック状態で逃げ惑う姿が描かれました。

また、島からの移送直前には、傭兵部隊に捕獲された個体のうちの1頭が、傭兵のリーダーであるウィートリーによって、戦利品(コレクション)として歯を無理やり抜かれるという痛ましい被害に遭っています。

その後、アメリカ本土の「ロックウッド・エステート」へ移送されました。

捕獲された個体のうち1頭はオークションで落札されてしまいましたが、残りの数頭は物語の終盤、他の恐竜たちと共に屋敷からの脱出に成功し、野生へと解き放たれました。ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

劇中では、パラサウロロフスやナストケラトプスの幼体とともに、以下の2つの状況でステゴサウルスの存在が確認されています。

移送予定の個体

捕獲・保護され、これから安全な保護区へ運ばれようとしている様子。

定着している個体

既に「バイオシン・サンクチュアリ」内で暮らしており、穏やかに生息している様子。

恐竜たちが集められたサンクチュアリにおいて、ステゴサウルスもまた生態系の一部として組み込まれていることが分かります。

公式プロモーションサイト「Dinotracker」の投稿情報によると、主にアメリカ国内にて野生化した個体の目撃情報が寄せられています。

ステゴサウルスが道路を横断している姿に撮影者が驚き、交通事故を起こしてしまうという映像も公開されており、現代社会における大型恐竜との共存の難しさを生々しく伝えています。

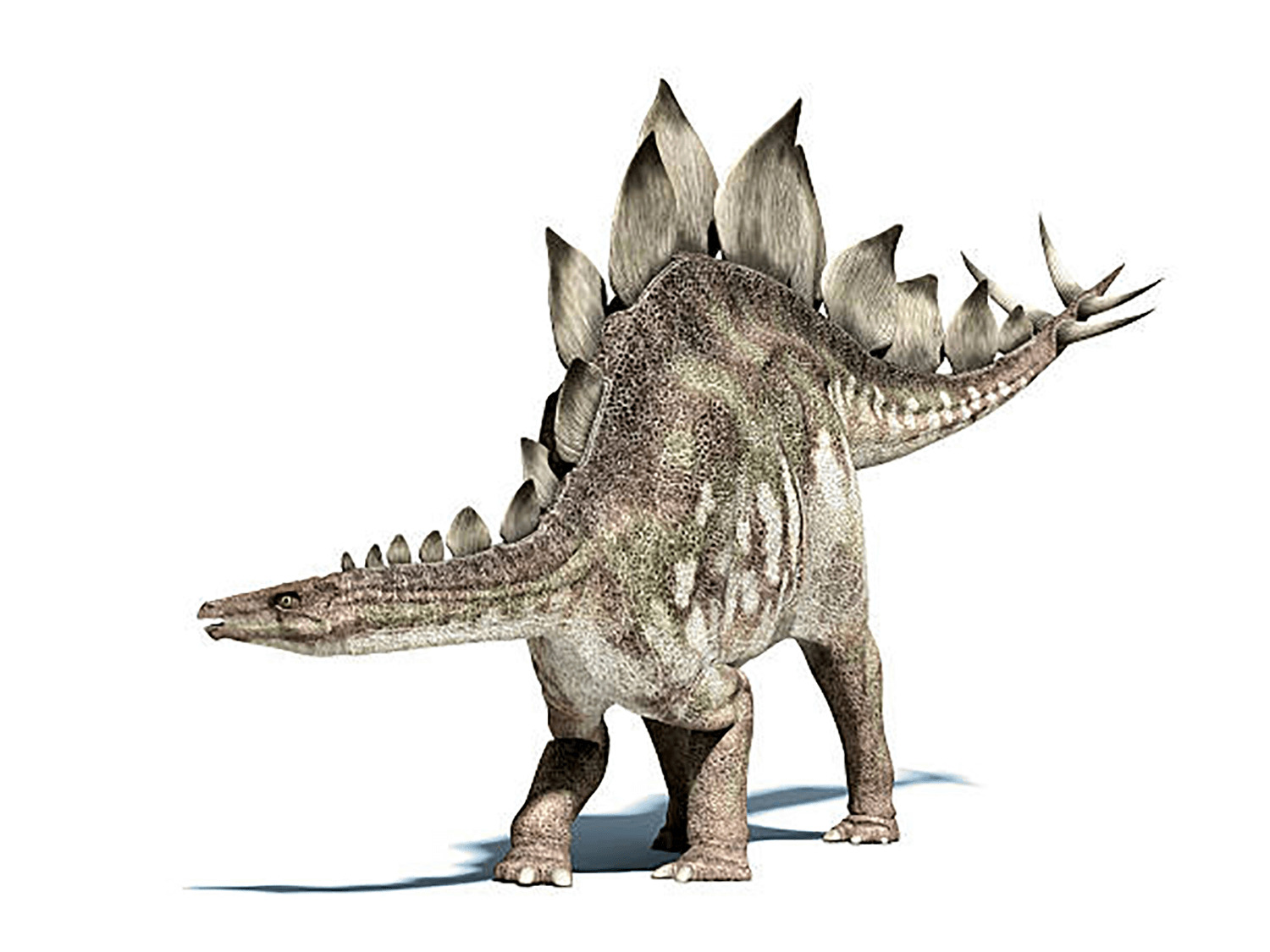

解説

ステゴサウルスは、ティラノサウルスやブラキオサウルスと並び、古くから広く知られている代表的な恐竜です。

その名は「屋根をもつトカゲ」という意味で、背中にある2列の巨大な骨板(プレート)から名付けられました。

剣竜類の中で最大の恐竜であり、小さな頭部と尾の先のスパイクが非常に印象的なその姿は、多くの人々を魅了します。

小さな頭部と尾の先のスパイクが印象的な最大の剣竜類

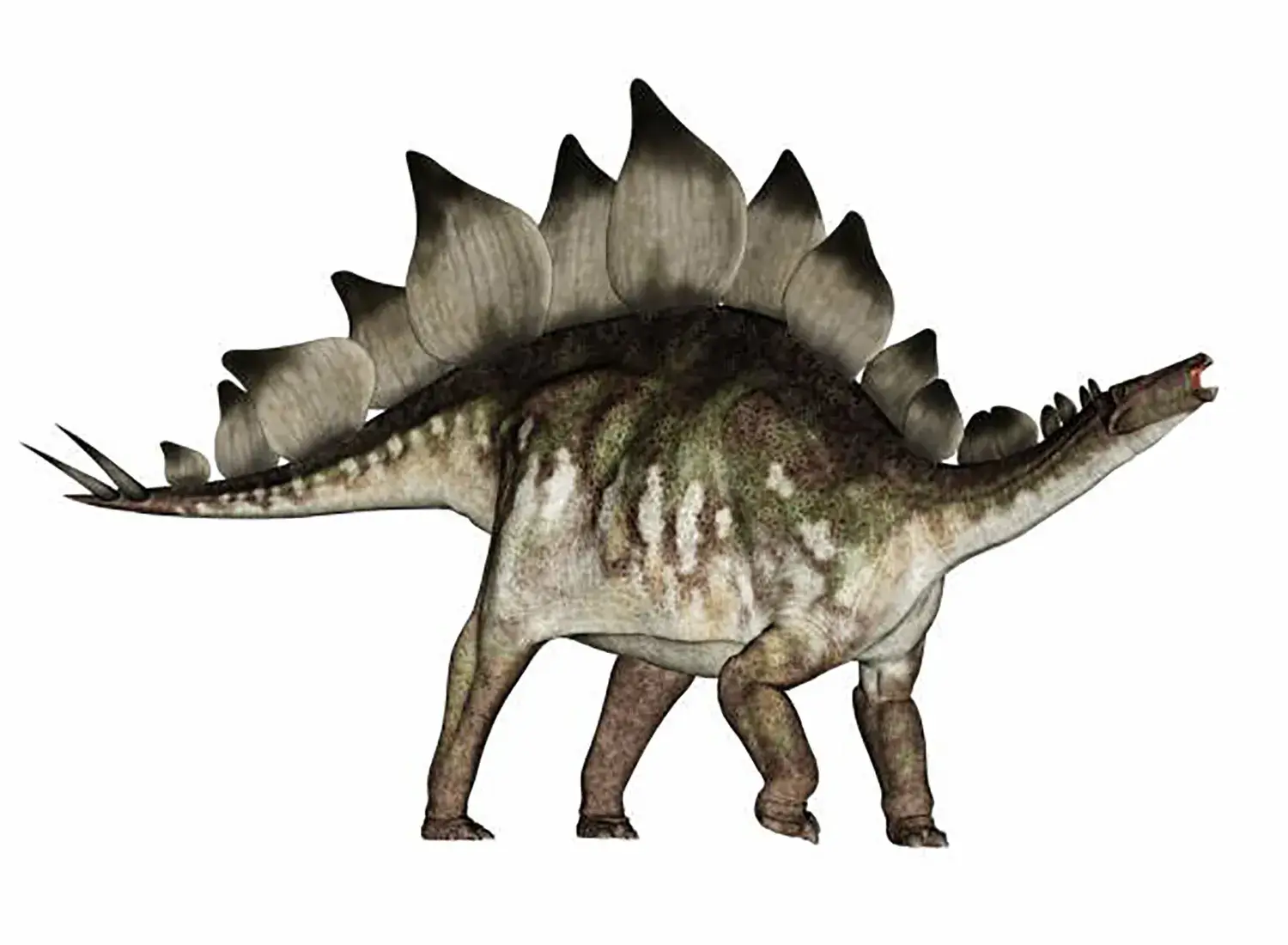

強さの秘密:重武装された体

ステゴサウルスの強さの秘密は、その重武装された体にあります。

尾の先に生えた約1mの長さの4本の鋭いスパイクは、敵と戦うための武器でした。

実際にスパイクに刺されたと思われるアロサウルスの化石も見つかっており、スパイクが武器として使われていたことは確実です。

尾の先に生えた4本の鋭いスパイク

また、一見無防備に見える喉は、100個以上のつぶ状の皮骨で覆われ、非常に柔軟かつ強固な鎧で守られていました。

腰などの皮下にも細かい骨が埋まっており、これらの重武装が、どう猛な肉食恐竜から身を守る上で重要な役割を果たしていたと考えられています。

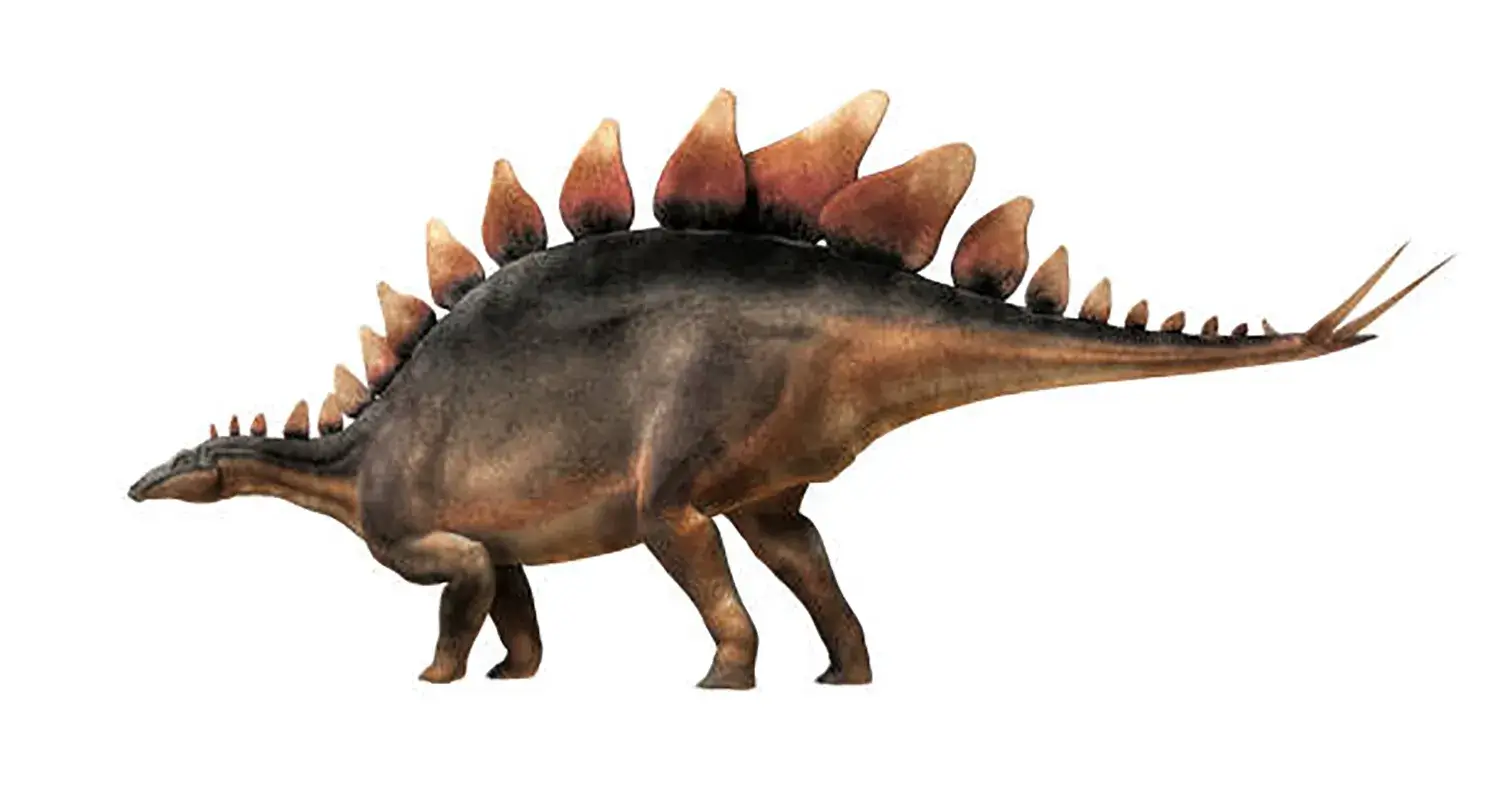

謎の背中のプレート:武器か、それとも…?

ステゴサウルスの最も大きな特徴である背中のプレートは、16枚の板が連なった摩訶不思議な形状をしています。

1870年代に化石が発見された当初は、背中を覆う防御用の武器だと考えられていました。

しかし、その厚みが非常に薄く耐久性に乏しかったことから、この説は疑問視されました。

化石の発見から100年後、プレートの表面に血管の跡が残されていることが判明したことから、太陽熱を吸収したり余分な熱を逃がしたりする体温調節器官だったという説が提唱されました。

太陽熱を吸収したり余分な熱を逃がしたりする体温調節器官だったという説が提唱された

しかし、プレートを走る血管の数が少ないため、その効果は限定的だったようです。

現在、多くの恐竜学者は、プレートが派手な色や模様をしていたと推測しており、仲間同士で見せ合うためのディスプレイや、メスを惹きつけるための役割を担っていたと考えています。

とはいえ、プレートの縁は刃物のように鋭く、武器として用いられていた可能性も否定できません。

その役割は一つだけではなかったのかもしれません。

小さな頭と体の特徴

ステゴサウルスは、その巨大な体に比べて異様に小さな頭を持つことが特徴です。

頭蓋骨を調べたところ、脳の容量はわずか28gしかなく、クルミほどの大きさでした。

これは、これまでに発見された恐竜の中でも最小クラスです。

巨大な体に比べて異様に小さな頭

かつて「第二の脳」があったという説もありましたが、現在では否定されています。

体格は、体重2.5〜3.5トンほどで、現代のシロサイと同じくらいの重さです。

前肢は短く、後肢よりもお尻が高いアーチ状の姿勢で生活していました。

前肢は短く、後肢よりもお尻が高いアーチ状の姿勢で生活していた。

この体つきから、敵から走って逃れることは全くできませんでした。

独自の食事法

ステゴサウルスは草食で、小さな頭と長い鼻先、そして口の奥にある小さな歯を持っていました。

食べるときは、口の前にある鋭利なクチバシを使い、地表に生えた背の低い植物を摘み取っていました。

クチバシを使い、地表に生えた植物を摘み取っていた。

上あごと下あごの歯をこすり合わせて植物を噛み切ったり、細かく刻んだりしました。

おそらく頬には袋があり、摘み取った植物を噛む前に一時的に溜めておくことができたと考えられています。

まとめ

ステゴサウルスは、見た目のインパクトとは裏腹に、その生態には多くの謎が残されています。

しかし、その重武装された体は、ジュラ紀後期という時代を生き抜き、世界中で繁栄したことの何よりの証拠です。