アラモサウルス Alamosaurus

名前の由来

アラモのトカゲ

科名

サルタサウルス科

分類

双弓亜綱、竜盤類、竜脚形類

生息地(発見地)

アメリカ

時代

約7000万年前(白亜紀後期)

全長

約30m

体重

約50トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・パーク における活躍

ビジターセンター(エントランス)に、ティラノサウルス(T-REX)のものと共に骨格標本として展示されていました(飾られた化石として登場)。

初見で誰もがアパトサウルスかブラキオサウルスの骨格だと思っていたそれが、まさかのアラモサウルスであったと知った時の衝撃は、非常に凄まじいものがあります。

物語のクライマックスでは、T-REXとヴェロキラプトルの激しい戦闘に巻き込まれ、この貴重な骨格標本は破壊されてしまいました。

解説

アラモサウルスは、白亜紀後期に北アメリカ大陸に生息していた、中生代最後の竜脚形類です。

ティラノサウルスやトリケラトプスが闊歩していた恐竜時代の終焉の時代に、北米大陸で繁栄した数少ない巨大竜脚形類として、その存在は非常に重要です。

北米における竜脚形類の「空白期」を埋める存在

ブラキオサウルスなどで有名な竜脚形類は、三畳紀に誕生し、ジュラ紀後期に最盛期を迎えました。

当時の地球には多種多様な竜脚形類が闊歩していましたが、時代が白亜紀に移り変わると状況は一変します。

あれだけ世界中にいた竜脚形類が、南米の種を除いて激減し始めました。

特に北アメリカでは、首の長い恐竜は過去のものへと追いやられようとしていた「空白期」が存在します。

しかし、そんな逆境にもめげずに、古くからの故郷である北アメリカに根を生やしてきた恐竜こそが、アラモサウルスなのです。

史上最大級の可能性と謎に包まれた姿

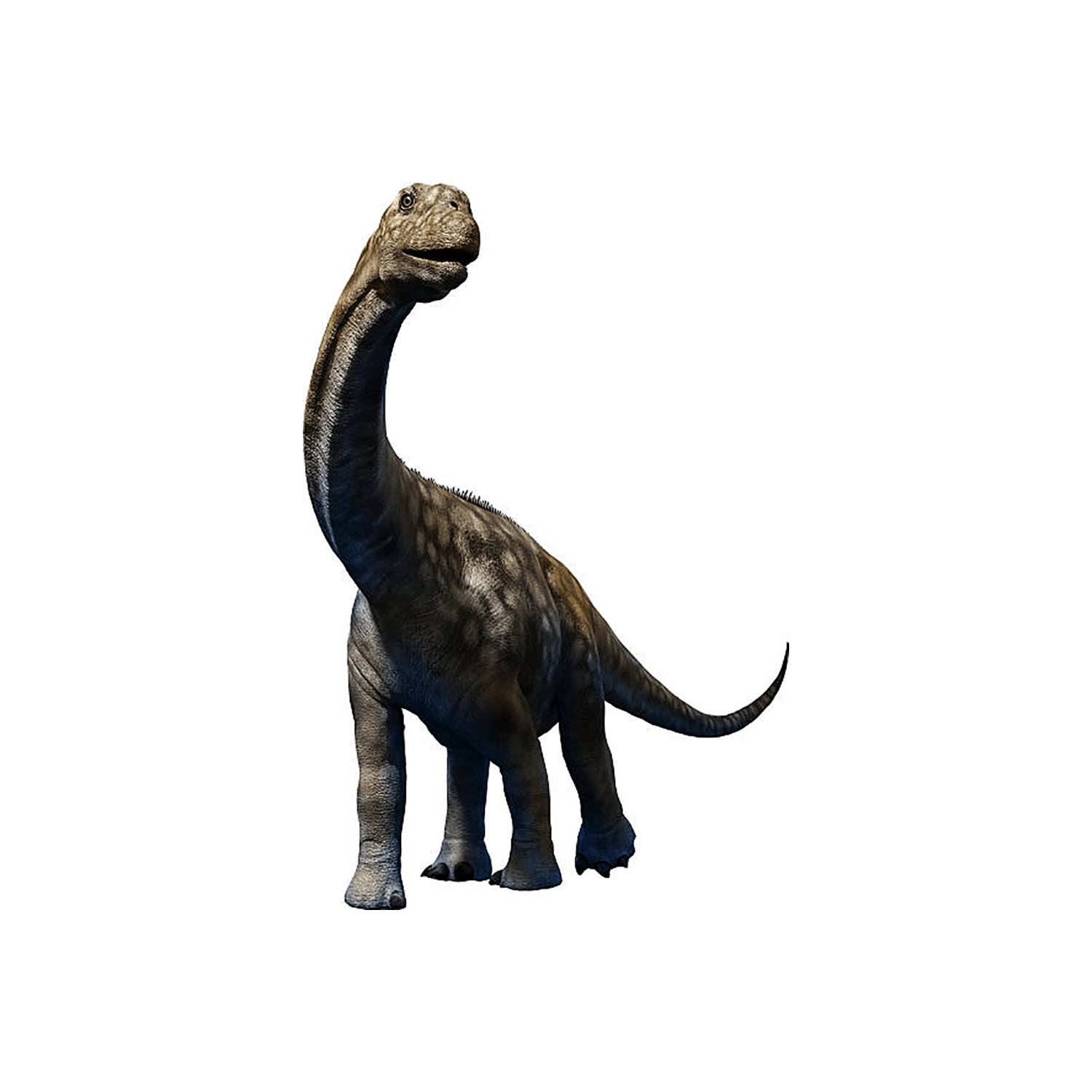

アラモサウルスは、ティタノサウルス類のサルタサウルス科に分類され、前肢は長めで首は太く、ブラキオサウルスに似た体形をしていました。

ブラキオサウルスに似た体形をしていた

長らく、その全長は21m、体重30トンと、アパトサウルスとほぼ同じくらいの大きさとだと思われていました。

しかし、近年になって全長30m、体重50トンに達したとされる化石が発見され、史上最大の恐竜の一つであった可能性が示唆されています。

しかし、アラモサウルスは化石があまり見つかっておらず、全身どころか頭蓋骨すら発見されていません。

そのため、その詳細な姿や正確な大きさは、現時点でも不明瞭な所が多いのが実情です。

生態と生息環境:南米からの移住者か?

アラモサウルスの学名「アラモサウルス・サンフアンエンシス」は、最初に化石が発見されたニューメキシコ州サンフアンのオホアラモ累層に由来します。

独自の生息域と「アラモサウルス動物相」

白亜紀後期の北米では、北西部(モンタナ州など)はトリケラトプスやハドロサウルス科が主流な植物食恐竜となっていました。

アラモサウルスは、彼らとの競合を避けるかのように、それらが少ない南西部の乾燥した内陸平野(ユタ州・テキサス州など)に分布していました。

アメリカ南西部の乾燥した内陸平野に分布していた

この独自の生態系は「アラモサウルス動物相」ともよばれ、空には巨大翼竜ケツァルコアトルスの化石も見つかっています。

(とはいえ、植生は豊かで森林は豊富だったと考えられています)。

南米からの移住者説

近縁種や生息域、そして北米大陸でアラモサウルス以前の竜脚形類の化石が見つからない「空白期」が長くあることから、その祖先は恐らく、一時的に繋がった陸橋を伝い南米から移動してきたと推測されています。

天敵のいない「最強」の存在

アラモサウルスは、その並外れて巨大な体躯を持っていたため、成体は天敵が皆無に等しかったと考えられています。

単体では、あのティラノサウルスの成体も容易に手が出せない、白亜紀末期の北米大陸における文字通りの最大最強の恐竜・動物だったと思われます。

もちろん、そこまで成長できる個体は全体の極僅かで、幼体や若い個体、あるいは弱った個体はティラノサウルスをはじめとする肉食動物に捕食されたことでしょう。

K/Pg境界(大量絶滅)の生存者か?

アラモサウルスに関する最大の謎の一つが、彼らが「あの大絶滅を生き延びたかもしれない」という説です。

2011年、カナダ・アルバータ大学の研究者らが、ニューメキシコ州で発掘されたアラモサウルスの大腿骨を年代測定した結果、K/Pg境界の70万年後の6480万年前のものと推定され、彼らがあの大絶滅を生き延びた可能性が示唆されました。

しかし、この説に関しては批判する研究者も多く、反論も多いため、ハッキリとした答えが出るのはずっと先のことになるでしょう。

アラモサウルスは、その巨大な体躯と、恐竜時代の最期まで生き抜いた(かもしれない)謎多き生態で、今もなお多くの研究者を魅了し続けています。