アンキロサウルス Ankylosaurus

名前の由来

癒合したトカゲ

科名

アンキロサウルス科

分類

双弓亜綱、鳥盤類、装盾類

生息地(発見地)

アメリカ、カナダ

時代

約6800万〜6600万年前(白亜紀後期)

全長

約10m

体重

約6~8トン

食性

植物食

Jurassic

Jurassic

Park / World シリーズ登場恐竜

ジュラシック・パークIII における活躍

鎧竜類としては『ジュラシック・パークIII』がシリーズ初出演の作品となりました。

映画に登場したアンキロサウルスは、元々インジェン社を買収したサイモン・マスラニが、遺伝子保護法成立後にイスラ・ソルナ島のラボにて秘密裏に作成した恐竜の一種でした。

同時期に生み出された恐竜には、ケラトサウルス、コリトサウルス、そして本作の看板恐竜であるスピノサウルスがいます。

インジェン社がラボを放棄した後、島の中にいくつかの個体が解き放たれ、映画の時点では野生化した状態でジャングルを徘徊していました。

しかし、劇中での出番は非常に少なく、「ジャングルの中で草を食べること」が主な役割であり、短い時間での登場となりました。

登場した個体は黒を基調としたカラーリングで、下腹部が暗い黄褐色、目に赤い斑点がありましたが、シーン自体が暗く、出演時間も短いため、見逃さないように注意が必要です。

登場場面は前述のジャングルのシーンだけと思われがちですが、その後ブラキオサウルスと共に土手にいるシーンでも姿を見せています。

また、本来は川下りのシーンで川を移動するカットや、群れが川を渡るシーンも撮影されましたが、これらはカットされ本編では使用されませんでした。ジュラシック・ワールド における活躍

イスラ・ヌブラル島に生息するアンキロサウルスが4頭登場します。

これらはイスラ・ソルナ島から運び出された個体と推測されますが、その姿は『ジュラシック・パークIII』登場時とは大きく異なり、全身が灰色に染まり、背も1mほど高くなっているという特徴があります。

劇中において、彼らはパーク内で一般公開されておらず、敷地の外(柵の向こう側)で野生化した状態でうろついていました。

なぜ彼らが一般公開されていなかったのかは不明ですが、劇中では尻尾の一振りで、44マグナム弾すら通さないジャイロ・スフィアの強化ガラスにひび割れを入れるほどのパワーを見せています。

この圧倒的な危険性から、安全面を重視して非公開処分となっていた可能性が考えられます。

物語中盤、森の中で4頭が過ごしていたところ、音も立てずに突然目の前に現れたインドミナス・レックスに驚いて逃げ出します。

しかし、逃げ遅れた1頭がインドミナスと死闘を繰り広げることとなりました。

アンキロサウルスは得意の尻尾による攻撃(テールクラブ)を仕掛けますがインドミナスには効かず、逆に後肢を傷つけられた挙句ひっくり返され、最期は首を噛み砕かれて殺害されてしまいました。ジュラシック・ワールド/炎の王国 における活躍

イスラ・ヌブラル島で野生化した個体が登場します。

この恐竜は、インジェン社を買収したマスラニ・グローバル・コーポレーションが秘密裏に研究・誕生させた個体群であり、インジェン社の公式リストには含まれていない種の1つです。

その「リスト外」の恐竜たちの中では、唯一の現存種でもあります。

ちなみに、『ジュラシック・パークIII』でシリーズ初登場を果たした恐竜の中で、現在もこうしてシリーズに登場し続けているのは、意外にもアンキロサウルスだけという貴重なポジションにあります。

姿形は前作『ジュラシック・ワールド』からさほど変化していませんでしたが、本作では尻尾のハンマーによる攻撃力が大きく低下したような描写が見られました。

前作ではジャイロスフィアを破壊する威力を見せましたが、今作では鉄格子すら破壊できないほどに力が抑えられている(弱体化した)様子が描かれています。

物語中盤、数頭が捕獲されアメリカ本土へと移送されました。

その後、イーライ・ミルズが画策した「ロックウッド・エステート」での恐竜オークションにおいて、記念すべき1号恐竜として最初に競売にかけられました。

競売人エヴァーソルからは「生きた戦車」という別名で紹介され、富裕層たちによって高値で落札されていきました。ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 における活躍

映画のプロローグにあたる先史時代の光景にも登場しており、この時は3頭で水辺にて水を飲んでいる穏やかな様子が描かれました。

現代パートにおいては、前作で解放された個体たちがアメリカ本土の森林や草原を闊歩し、環境に定着している様子が描かれています。

また、バイオシン社の保護区「バイオシン・サンクチュアリ」においても飼育・保護されています。

公式のプロモーションサイト「Dinotracker」の投稿によれば、アメリカ国内だけでなく、インドでもその姿が目撃されるなど、生息域の広がりが確認されています。

さらに特筆すべき点として、アニメシリーズ『ジュラシック・ワールド/サバイバル・キャンプ』に登場した人気個体、「バンピー」と見られる特徴的な個体の目撃情報も寄せられており、ファンを喜ばせました。ジュラシック・ワールド/復活の大地 における活躍

本作に登場するアンキロサウルスのスペックは以下の通りです。

・全長: 9.1m(30feet)

・体高: 3.4m(11feet)

・体重: 4.5トン

劇中では、残念ながら戦闘シーンなどの目立ったアクションはありません。

しかし、物語の終盤に少しだけ登場し、夜の森を悠然と闊歩するかたちでその姿を見せています。

静かながらも、鎧竜特有の重量感を感じさせるシーンとなっています。

解説

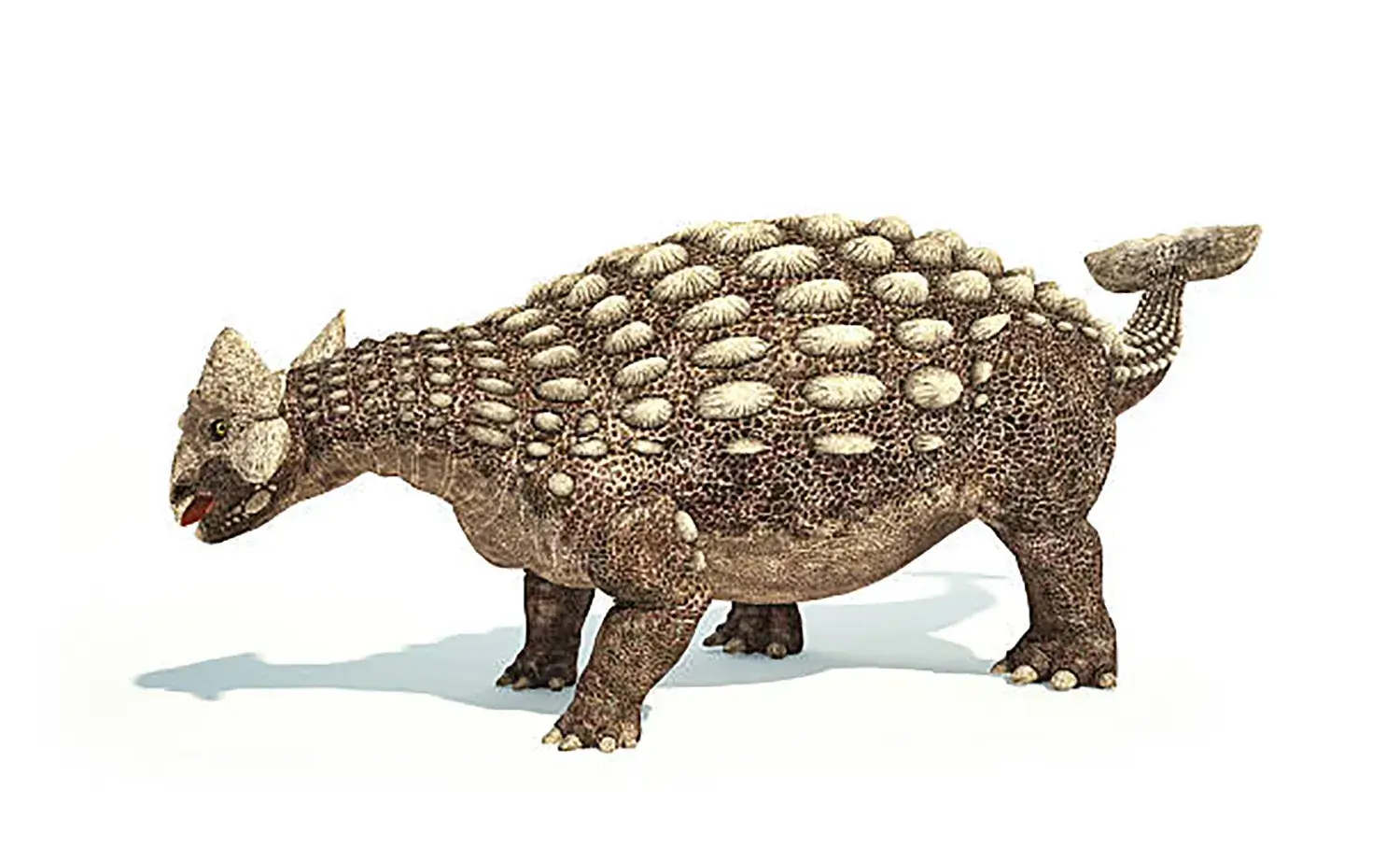

アンキロサウルスは、白亜紀後期の北アメリカに生息していた鎧竜(アンキロサウルス類)の代名詞です。

その名は「癒合したトカゲ」または「連結したトカゲ」を意味し、全身を覆う重厚な装甲と、尾の先の巨大なハンマーがトレードマークです。

重厚な装甲と尾の先の巨大なハンマーがトレードマーク

鉄壁の防御と最強の武器

アンキロサウルスの最大の強みは、その徹底した防御力にあります。

背中には甲冑のような硬い骨質の盾(皮骨)があり、その上には無数の角が突き出ていました。

頭部の骨も分厚く、さらにまぶたの上にもシャッターのような骨の装甲があったため、弱点となる部分がほとんどありませんでした。

この鉄壁の防御力は、まるで「難攻不落の動く要塞」のようでした。

難攻不落の動く要塞

成長した個体であれば、ティラノサウルスのような大型肉食恐竜であっても攻撃をためらったと考えられています。

さらに、アンキロサウルスの尾の先端には、巨大な骨の塊、通称「テールクラブ」と呼ばれるハンマーがありました。

尾の後半部の骨は互いに癒合して硬い棒のようになり、ハンマーを振るうための持ち手となっていました。

これにより、尾の付け根の柔軟な筋肉を使って、ハンマーを強力なスピードで左右に振り回すことが可能でした。

ハンマーを強力なスピードで左右に振り回すことができた

2009年の研究によると、このハンマーの一撃は最大で364〜718MPa(メガパスカル)にも達し、これはティラノサウルスの脚の骨をも粉砕するのに十分な破壊力でした。

尾の高さはちょうどティラノサウルスの膝に相当する高さであり、命中すれば深いダメージを与えることができました。

アンキロサウルスは、重い体ゆえに歩く速度が遅いという弱点を、この硬い装甲と強力な武器で補い、数百万年もの間繁栄を続けることができたのです。

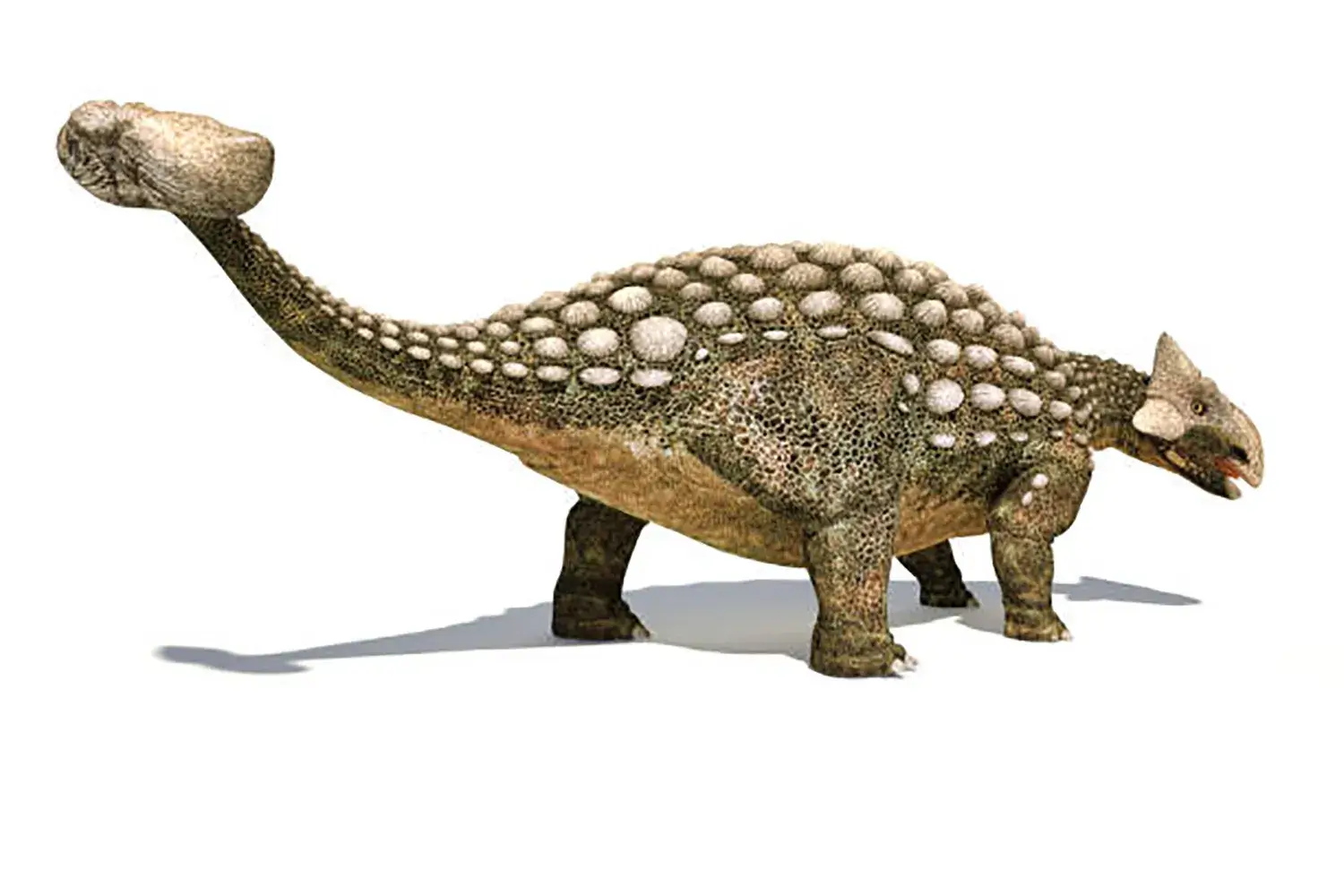

謎多き全身像とユニークな食性

これほど有名なアンキロサウルスですが、現在に至るまで全身骨格は発見されておらず、未だに謎の多い恐竜です。

私たちが知るアンキロサウルスの姿は、頭骨や装甲といった断片的な化石と、より化石記録が豊富な近縁種であるエウオプロケファルスの研究データを基に復元されたものです。

アンキロサウルスは草食動物で、鼻先は鳥のくちばしのような形状をしていました。

歯は小さく貧弱だったため、硬い植物を噛み砕くことはできず、幅広いくちばしで刈り取った植物をほぼ丸呑みに近い形で食べていたようです。

2017年の研究によると、1日に約60kgのシダ植物が必要だったと推定されています。

1日に約60kgのシダ植物が必要だったと推定されている

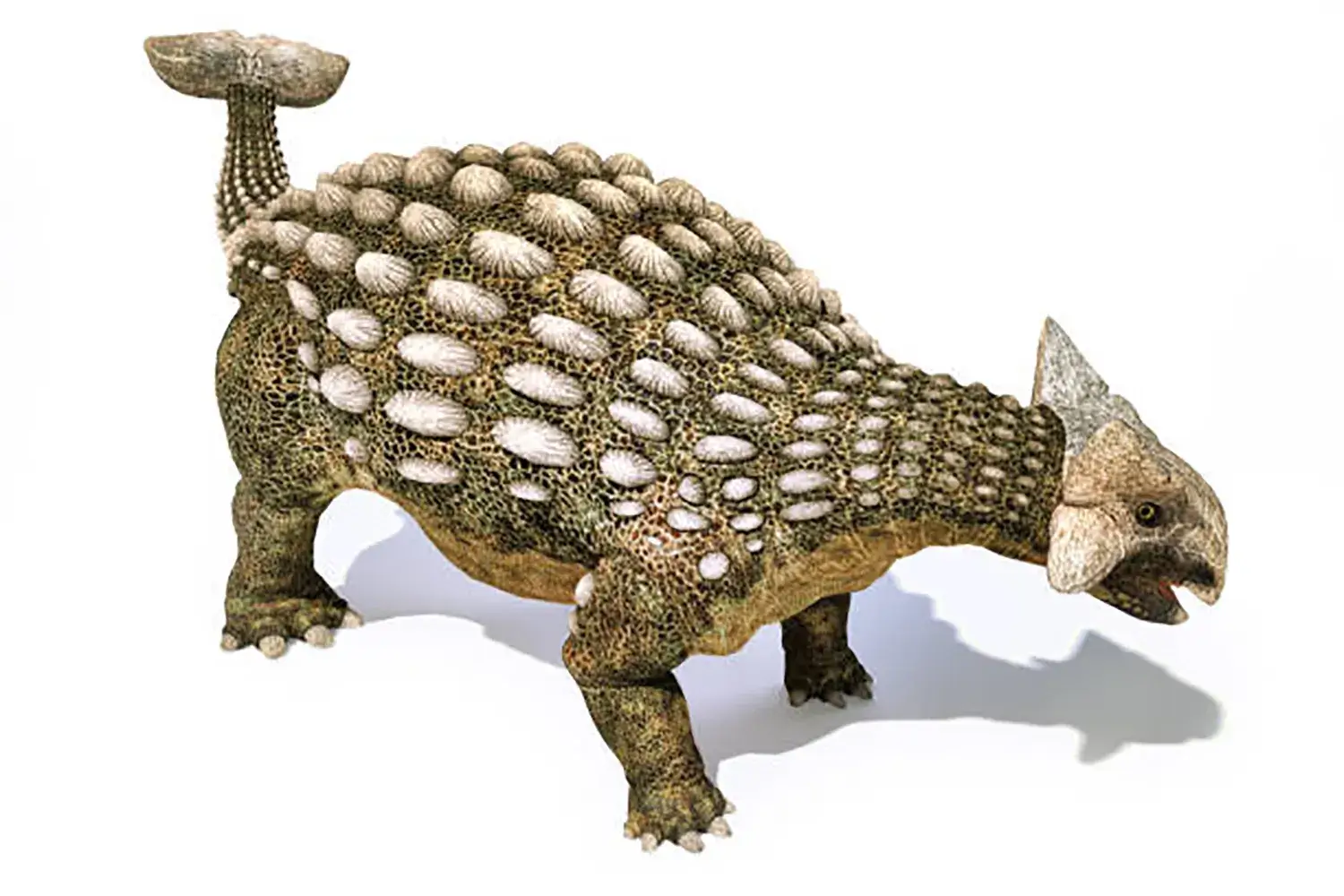

驚くべき頭部の秘密と繁栄の歴史

アンキロサウルスの頭骨をCTスキャンした結果、鼻の内部が非常に複雑に入り組んでいることが判明しました。

鼻の奥にある空気の通り道は8つの小部屋に分かれており、吸い込んだ空気を温めたり湿らせたりする「エアコン」のような役割や、大きな鳴き声を出すための「共鳴室」として機能したのではないか、という興味深い説が提唱されています。

アンキロサウルスは、白亜紀の終わりを飾る最も有名な恐竜の一つですが、一世紀以上にもわたって全身骨格が発見されない理由の一つとして、元々個体数が少なかったのではないかという説があります。

この説が正しければ、彼らは全盛期の時点で限られた個体数で細々と生きていたことになります。

その証拠に、アンキロサウルスの化石は白亜紀末期からは一切発掘されておらず、彼は数少ない「大絶滅の瞬間を見られなかった」恐竜の一種だと考えられています。